【楚月游记】遊西南聯大

- wang

- 2023-09-03

- 生活笔记

- 57浏览

- 0评论

昨日,在昆明,拜访西南联大的旧址。

它是一所始于“避难”的“临时大学”:1937年,抗日战争爆发,京城沦陷。北大、清华、南开大学校园被侵占。三所大学的校领导便组织学者、文人雅士和学生们从已被攻陷的北京先到长沙,后又辗转来到昆明,就地以铁皮屋为课室和宿舍,继续他们的讲学。(后因为后因为经费不足,铁皮卖掉了,变成了茅草屋)

于是,三所中国的顶尖大学的师资全集中在了这个青山绿水的温柔乡里。西南联大几乎集中了中国当时所有的名家:朱自清、闻一多、沈从文、冯至、华罗庚、费孝通……讲台上的是名师、讲台下的也将成为大师:从西南联大毕业的有邓稼先、杨振宁、汪曾祺…对于我这个文学和科学爱好者,简直是在朝圣。

这些不平凡的人,饱受国破家亡、背井离乡之苦,来到这片看似平凡简单的土地,竟用他们自己丰富的内心,幻化出了八年的传奇历史;而我读着他们的故事,也短暂地共享了西南联大的传奇体验……

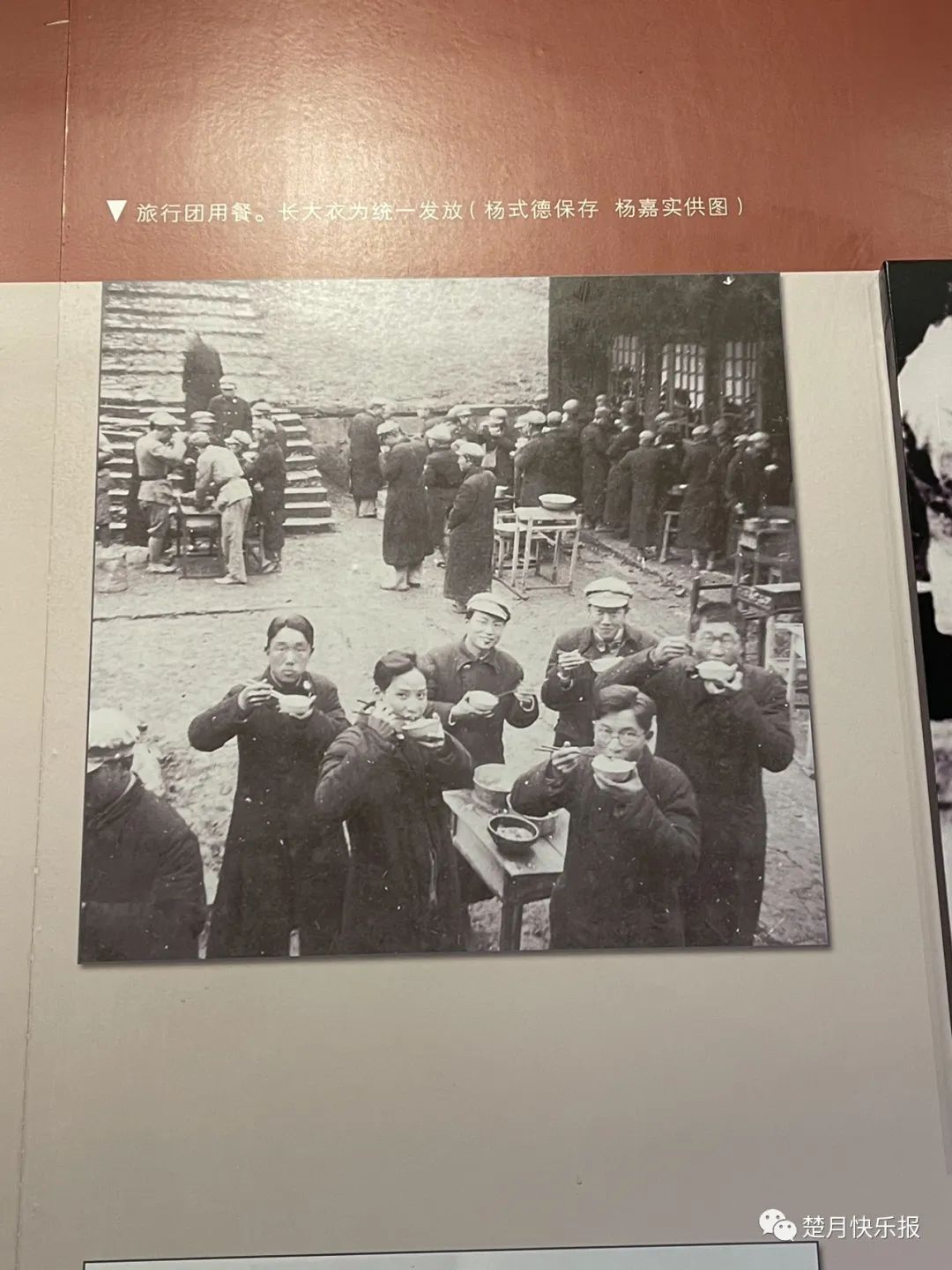

由于战争,且在乡村,西南联大的条件是十分艰苦的。三所大学的“迁徙”就很不平凡:大伙儿“兵”分三路,有的坐火车先去越南,再辗转到昆明;最强的是闻一多等先生们(以前称教授为“先生”)带领学生们步行了六十多天,从长沙跨越了三个省份才来到昆明,还自嘲般称自己为“长沙临时大学湘黔滇旅行团”。

⬆️“旅行团”到昆明后,乘车乘船的同学们前来迎接

至昆明后,生活艰苦,据说常常一间茅草宿舍要挤40个人,夏日要忍受各种蚊虫叮咬;估计许多从未碰过农具的文人要亲自下地种田;而且身为教授还常常需要做一些家常杂事才能补贴家用。待到四十年代,这里常常还要忍受敌军的轰炸,先生们不得不住在离学校很远的山区以躲避空袭,每天骑马或步行好几十里路来给学生上课。

这段时光的艰苦程度,或许是我们都无法想象的。然而这些先生们留下的记录,以及博物馆的展览,却没有像令孩子们厌烦的教育中那样,强调他们所经受的这样那样的苦难,并教育大家必须经受痛苦,必须拥有钢铁般的意志云云。在博物馆的史料中展现更多的是教授与大学生们乐观地生活、学习……我看见照片中他们纯粹的笑容,以及他们对学术、对人生、对祖国的未来,拥有一种热诚的希望。这其中有一种能量,让所有困难仿佛都不值一提……

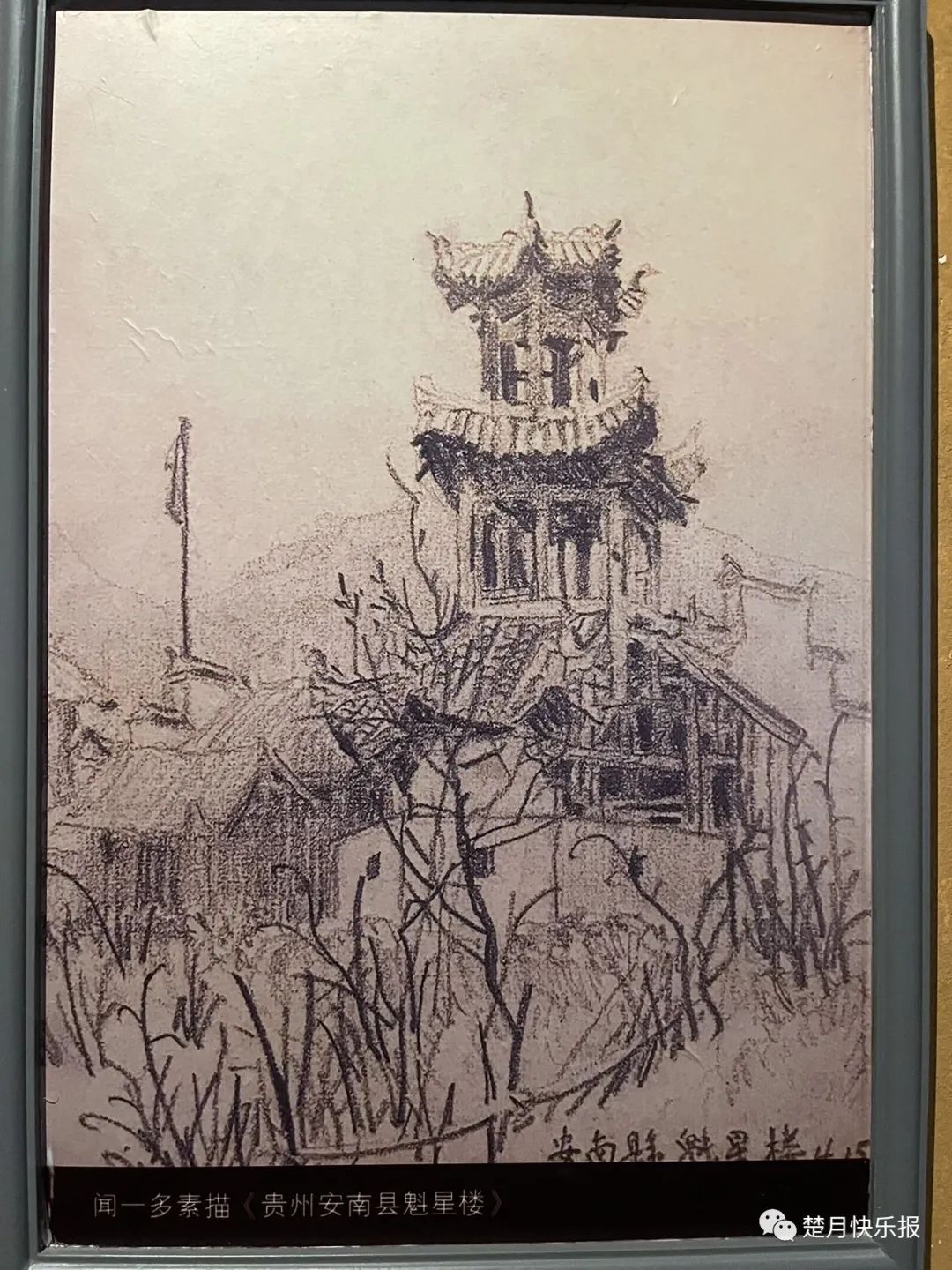

比如闻一多先生在徒步途中画的一张又一张素描…

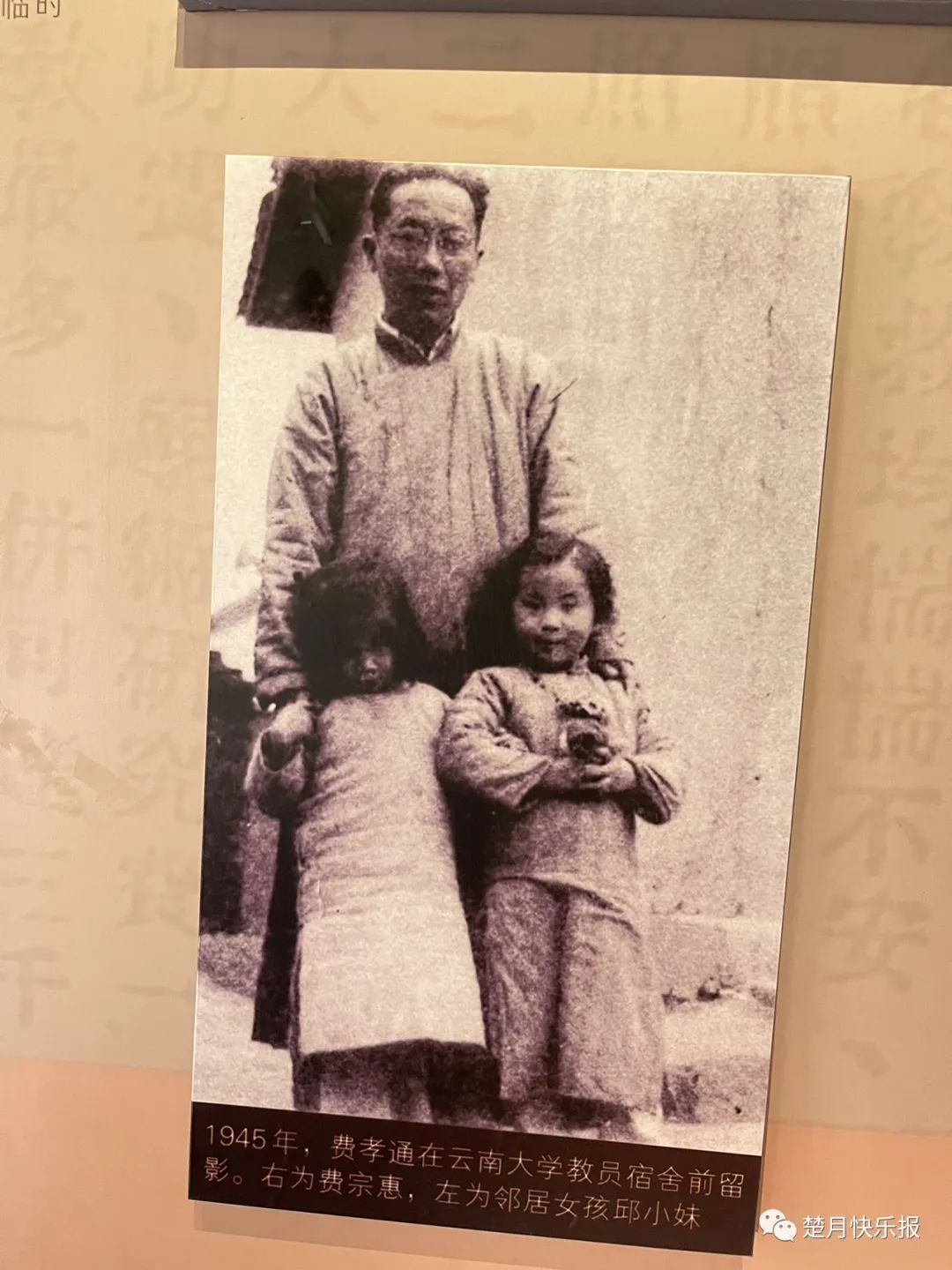

社会学的各位学生老师们趁机在云南就地采风…(怪不得费孝通可以写出《乡土中国》??)

文学系的教授们都忍不住为云南写下一首又一首诗、一篇又一篇散文……

......

......

我们坐在一个展厅里,默默地听着这些著名的诗人、文学家、思考者们写下的“昆明印象”。这块曾经还比较荒凉的地方、这段还有一些凄凉的经历,在他们眼中,竟成为了美的八年、质朴的八年、令人怀念的八年……

我印象最深刻的,是我最喜欢的德语翻译家、在西南联大外语文学科任教的冯至回忆这段时光而写下的朴实却真挚的句子:

如果有人问我‘你一生中最怀念的是什么地方?’我会毫不迟疑地回答,‘是昆明’。如果他继续问下去,‘在什么地方你的生活最苦,回想起来又最甜?在什么地方你经常生病,病后反而觉得更健康?什么地方书很缺乏,反而促使你读书更认真?在什么地方你又教书,又写作,又忙油盐柴米,而不感到矛盾?’我可以一连串地回答:‘都是在抗日战争时期的昆明’。

(昆明翠湖)

我想:生活的意境总是自己辛苦营造的,不是环境赐予我的。

有一群热爱自己事业的学者、一群热情的同学们,这就可以拥有一个天堂了。那我呢?

很多人说,西南联大已经是一个过去的故事了。很多人感叹如今的时代比不上从前。有人觉得,现在的人不如从前有血气方刚了。前几天,又在网上看见有人评论:如今的年轻人眼中只有迷茫,不像几十年前的大学生们那样充满了热血和能量……确实,距离西南联大存在的那八年,已经过去了近一个世纪了,八十年,沧海桑田,人们的生活和处境早有了翻天覆地的变化。而且,没错,现在的我们面临了许许多多的问题。我们面临了许许多多新的问题……这在任何时候都令人焦虑。然而,阅读西南联大的故事,我却常常能想起我的大学生活、想起我身边的朋友们。我想,如八十年前的他们一样,我身旁仍有一群热情洋溢的、敢想敢做的同学们。不管网上大家是怎么想的,我觉得我还是会很骄傲地称我们这一代人为:“新青年”。

那些黑白照片里的他们望着照片外的我们。这时我突然对未来充满了许多希望。他们在荒草和乱局中趟出了一条自己的路。而每一代年轻人有自己的困难、有自己的生活,也最终都会在我们的世界中中走出自己的路。因为我发现,这世界上最可贵的,似乎不是境遇、不是天赐良机,而是——信心。坚信自己所走的路是一种合适的选择,并且努力走下去。我们相信“生”的力量。

这时候鲁迅先生的一句话突然冒出在我的脑海里:

这世界上本没有路,走的人多了,也便成了路。

2023年9月3日火车上

楚月快乐报

坚持原创

发现身边的美好

...........

《第366期》

长安望月人写在最后:

很久没有发公众号了,其实很久没有拿起笔了。上次写了《方仲永》,其实也是写我自己的写作心路,近期就想“保持沉默”,每每落笔,只觉得自己陷入某种俗套之中,“为赋新词强说愁”,实则“没什么好书写的”。

然而这或许只是个托辞。近期我也颇为颓丧,做事怠慢,对什么都没什么兴趣。然而此次来西南联大,我仿佛又被注入了新的血液一般。抚摸着联大旁边书店里的一本本文学作品和小说,我又想起那个令我流连忘返的文字世界。我又想,像过去的先生们一样,提起笔来,写下我的日日夜夜,春夏秋冬。哪怕只是极其渺小的,也好......

正是那些伟大的先生们教会我的:不要惧怕“渺小”,因为生活本身就如此。

而文学,正是使它变得伟大的。

这篇是第366篇,若笔耕不辍地写,此为一个闰年的最后一天,也是新年的第一篇。希望这篇为公众号复更的开始。

本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载请务必注明出处,尊重他人劳动成果共创和谐网络环境。

转载请注明 : 文章转载自 » 纵马网 » 生活笔记 » 【楚月游记】遊西南聯大