泰有料|洛阳游记

- wang

- 2023-09-19

- 生活笔记

- 71浏览

- 0评论

洛阳·游记

泰有料

利用周末的时间去一趟洛阳是酝酿已久的一次旅行,周五出发,周六晚回,800多公里的路程,来回近30个小时的火车,匆忙但令人难忘。

已经过了牡丹盛开的季节,避开了洛阳鼎盛的旅游旺季。从夜里起,就下起了淅淅沥沥的小雨,一路向西,雨没有停止,心境也随着这样的小雨变得清澈而宁静。终于,上午八点多到了洛阳火车站,走出出站口,四周环顾,除了身后高出两个大大的“洛阳”站名在提醒我到了洛阳,其余和中国任何一个四线城市一样的感觉:站前不大不小的广场;林林总总的旅馆、宾馆;大小不一的饭店;间或的小超市、便利店;锈迹斑斑的广告牌;喧闹的公交站台;无序的站前出租;拥挤的交通;拖着各式各样行李南来北往的旅客。儿子不禁失望的说了一声“这就是洛阳?”是的,这就是洛阳,如果没有龙门石窟,也许就会像“商丘”一样,仅仅只是一个名称,一个地点,一个历史教科书中的曾经。

洛阳的名字来源于洛水,“水之北谓之阳,水之南为之阴,山之南谓之阳,山之北谓之阴”,洛阳城在洛水的北边所以称之洛阳。坐着81路公交车,从北向南穿过了整个洛阳城,此行只有一个目的地,龙门石窟,因此在公交车上能够浏览洛阳风光,也是不错的选择。两边的城市风景千篇一律,行至洛水时,突然出现的仿古建筑似乎提示着这座城市与唐朝有着怎样的渊源。

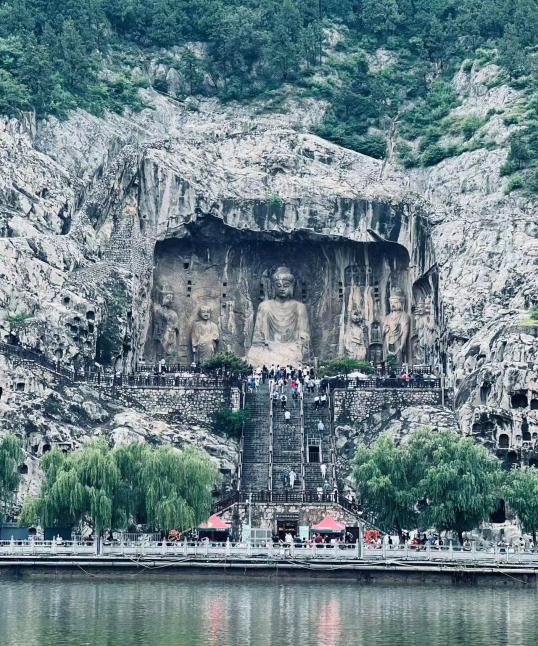

从火车站向南40余分钟,终于到了终点站—龙门石窟。穿过一段景区路,远远伊水河就进入眼帘,一座形态典雅的伊水桥横跨河面,庄重、协调,而又增添的风景。龙门二字悬于高高的山门至上,石砌的山门很有江湖的气息。

过了龙门,一幅水墨画眼前延展,那是怎样的一幅画卷,静静的伊水河,龙门山、香山相对而出,绵延着向前伸展,郁郁葱葱的树木,氤氲的雾气缭绕山间,忽隐忽现,湿漉漉的空气,潺潺的流水,被水浸润的石路……,“山不在高有仙则灵,水不在深有龙则灵”,遥想孝文帝命人寻访石窟建造之地时,是否也是看到了此情此景,才欣然决定将石窟建造在此?

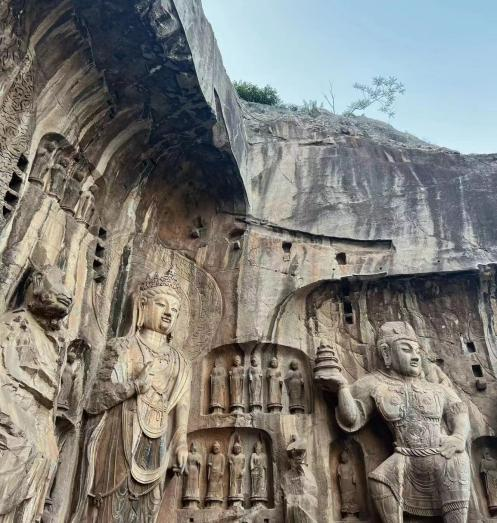

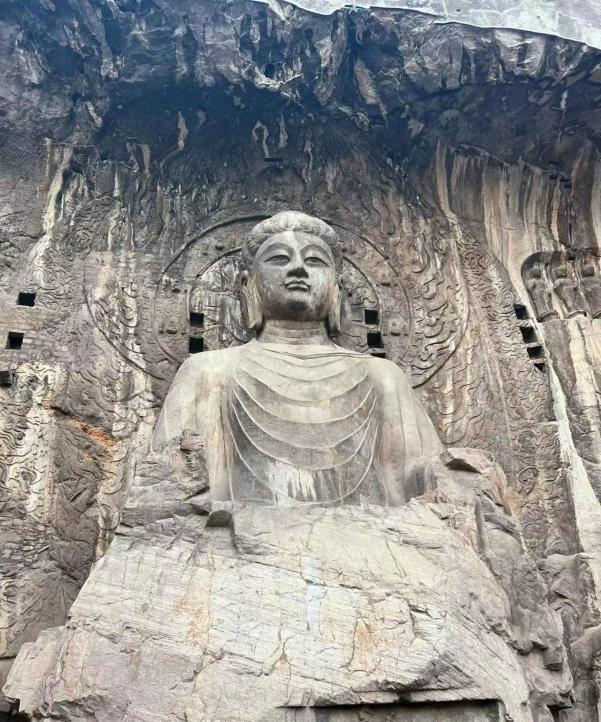

卢舍那大佛是龙门的象征,是龙门石窟建造的鼎盛时期,武皇武则天捐出脂粉钱而修建的,历经1400年而风采依旧,庄严、丰腴的面庞,神态安详,俯视众生,纪录片中曾说传说是按照武则天的容颜雕琢,精美绝伦的工艺,肌肤的质感、衣袖的飘逸、饰品的繁复、神态的自然,颠覆了我对于雕塑在罗马的固有思维。久久地站在这组大佛前,也许在这一刻,你才能体会为什么要来到龙门,世界上有一种力量会把坚硬无比的岩石凿开,有一种天赋会达到你叹为观止的境界,有一种信仰会超越人类的极限,有一种时间长河都冲不走的永恒。叮叮咚咚的敲凿声已停止了1400多年,目光所及之处,佛像无声的诉说建造者的虔诚,诉说帝王将相的更替,诉说着昨日的过往,今日的当下,来日的方长。

从龙门山向东,越过龙门桥,还有三个景点:东山石窟、香山寺、白园。香山寺建在香山的半山腰,依山而建,白居易晚年隐居香山,自号为“香山居士”,初中学语文时,对香山二字一闪而过,从未想过是哪里的山,机械性地背诵“白居易,号香山居士”,而真真切切站立在香山上时,看着大殿寥寥升起的香火时,倚在山中长廊的栏杆上,遥想白居易晚年的心境,附身看去,一幅“乾坤容我静,名利任人忙”的对联挂在门的两侧,伊水河,龙门山、香山,此情此景才能与白居易闲适、恬淡、接地气的品格相一致吧!

“千江有水千江月,万里无云万里天”。龙门石窟香山寺的大殿里楹联写着这样一句佛偈。千年以来,人们不断追寻这样的境界,也许,到了天高云淡的龙门,理解又会进上一层。

作者:徐国栋(人力资源部)