井冈山游记3(黄洋界和茅坪)

- wang

- 2023-10-02

- 生活笔记

- 83浏览

- 0评论

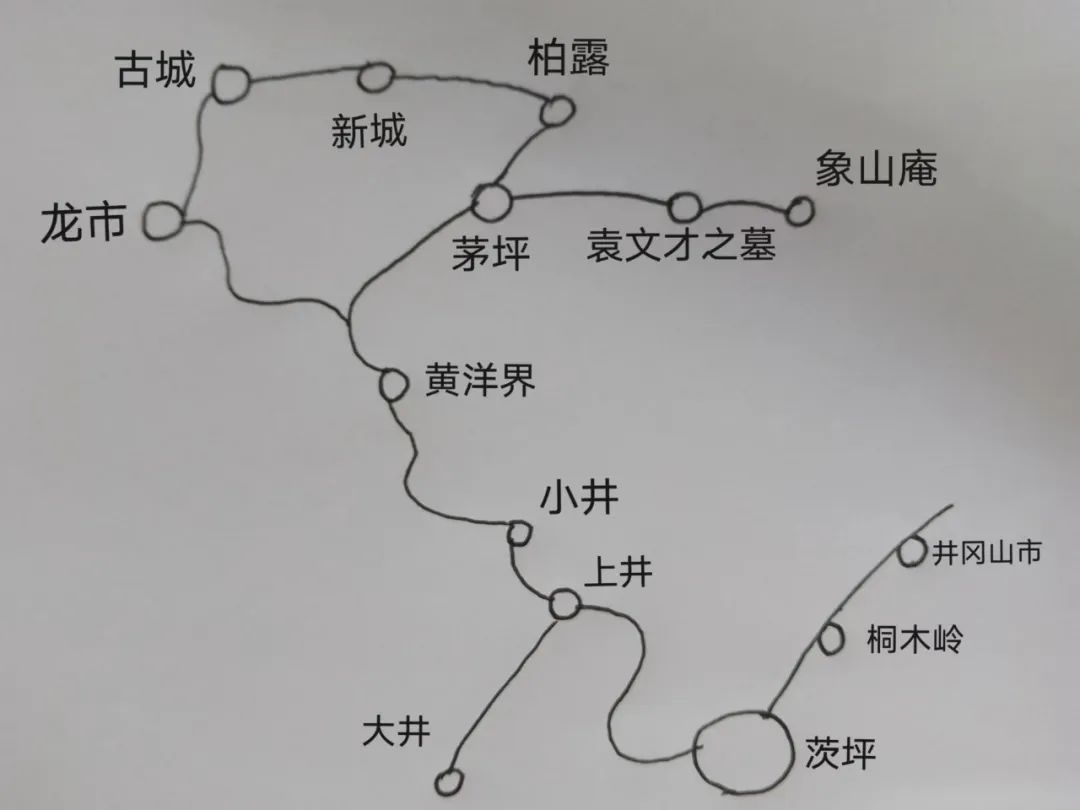

从茨坪出发,往西北方向到茅坪。茨坪和茅坪之间,有上井、中井、下井、大井和小井等5个村庄。大井是井冈山绿林好汉王佐的大本营。

夜宿上井,早晨起了个大早,在上井转悠了一下,没发现可吃早餐的地方。撤吧,从上井出发,一路蜿蜒盘旋而上,很快到山垭口,海拔1340米。

从这里往北边看,巨大的峡口黄洋界一览无余。峰峦叠嶂,地势险峻,气象万千。在井冈山五大哨口中,黄洋界最为有名,时常弥漫着茫茫云雾,似汪洋大海一望无际,故又名汪洋界。从永新县或湖南方向来的白军,大多从此处向井冈山进攻。

1928年8月,红四军的红28团和红29团(主要是宜章县农民军)向湘南进军,红29团全军覆没。毛泽东率领红31团一部下井冈山迎接撤回的红28团,后转移到湘南的桂东县。8月30日,趁红四军主力在湘南未归之际,白军5个团向黄洋界发起攻击。留守的红31团一部和红32团(袁文才、王佐部队)凭险据守,连续打退白军的猛烈进攻。其时,红军将一门刚修好的迫击炮运至,射出仅有的三发炮弹,前两发成哑炮,第三发精准命中白军的前线指挥所。白军大恐,误以为红军主力已回到井冈山,不敢再战,连夜撤退到湖南省炎陵县。

毛泽东听闻黄洋界保卫战胜利的消息,欣然提笔填词《西江月·井冈山》:山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

离开黄洋界,沿着公路继续盘旋而下,很快到了茅坪。茅坪是井冈山绿林好汉袁文才的大本营,在下半山腰的位置上,海拔近400米,是一个东西向的小峡冲。同袁文才搞好关系后,1927年10月7日,毛泽东率领部队进驻茅坪。

茅坪四周群山环抱树木茂密,是一处十分隐蔽的山村。境内平旷,良田连片。井冈山斗争时期,湘赣边界党政军领导机关和后勤机关都曾设在茅坪。现保存的革命旧址20多处,其中最有名的是八角楼。小学语文课本里有一篇课文《八角楼上》,小时候背得滚瓜烂熟,当时并不明白八角楼在何处。

八角楼是一栋土砖结构的两层楼房,楼上有一个八角形天窗,故称之为八角楼。毛泽东经常在八角楼居住和办公,写了《中国的红色政权为什么能够存在》和《井冈山的斗争》,总结了井冈山的斗争经验,提出了工农武装割据思想。这两文,很实在很具体,很有可读性。

茅坪附近还有两处值得一览的地方,一个是袁文才之墓,一个是象山庵。顺着导航往北走,很快就在公路边山凹处看到了一块巨大的袁文才介绍墙,右侧有一条上山水泥小径,往左拐来到小平坪,再往上就是阶梯,尽头就是袁文才之墓。

不知是袁文才被杀后就一直葬在这里还是后来迁葬这里,这个坟墓显然是翻新的。坟墓在陡峭的山嵌上,拜台是从下面山荡里筑起水泥柱子做成的。

坟墓后面是陡峭的山壁,几颗翠竹摇曳生姿。站在拜台往前看是大山荡,右边是山头,左侧是山岗。此处幽静,隐蔽而森然。若不是正午太阳猛烈,一人在此会害怕的。我匆忙看过,迅速逃离。

造化弄人。当年的井冈山两位绿林好汉袁文才和王佐,张开双臂迎接从湖南浏阳来的毛泽东。三人精诚团结,开创了井冈山斗争的大好局面。然而,好景不长,两年后,袁文才和王佐被湘赣边界特委杀害。袁、王被杀后,袁文才的妻叔谢角铭和王佐的哥哥王云龙立刻收拢残部,举旗反水,投向白军,井冈山随之丧失。后来,红军数次想夺回一直没有成功,直到解放战争的时候才恢复。1965年,毛泽东回到井冈山,亲切接见了袁文才夫人和王佐夫人,安抚他们的后代。

袁文才之墓不远处有象山庵,是一处尼姑庵。在那个年代,和尚庙和尼姑庵往往是良好的建材房屋,因而常常作为红军的栖身场所。红军进驻茅坪后,把象山庵建成后方医院、被服厂和修械所。1928年5月,毛泽东与贺子珍在象山庵举行婚礼。此时,距离毛来茅坪半年多。贺子珍是永新县人,19岁,一枝花。毛贺的结合,也是袁文才和王佐极力撮合的结果。

(未完待续)

本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载请务必注明出处,尊重他人劳动成果共创和谐网络环境。

转载请注明 : 文章转载自 » 纵马网 » 生活笔记 » 井冈山游记3(黄洋界和茅坪)