游记 || 为谁流下潇湘去

- wang

- 2023-11-01

- 生活笔记

- 74浏览

- 0评论

潇湘是一个充满了文化意义和传统审美的名字,多让人心驰神往、魂牵梦萦。潇湘是神女的梦,是迁客的远道长途,是看不尽的白云、流不尽的泪水。于是我来到了潇湘,就像是陆游说的,不到潇湘岂有诗。

哪里是真正的潇湘呢?答案是永州。潇水与湘水在这里汇流,九嶷山的云雾缭绕,故事里的湘妃在这里流下千年不灭的眼泪。

永州的高铁站很有趣,设计成民国建筑风格,除了大大的站名,大门上还写了周正的“潇湘”两个大字,似乎是要迫不及待地告诉来人,这里才是潇湘的正统。出站后一眼就看到广场的路灯上写了女书——永州市江永县,就是女书最初的发源地,那部著名的gl电影《雪花秘扇》也是以永州为故事背景的。

我并不认识女书,当然也不会写,但却热爱她的美丽。她的笔画像甲痕,像新月,像兰花的叶子,柔韧而有力量。

祁阳:浯溪访碑记

浯溪,就是“我的小溪”。元结刺道州时舟过祁阳,偶然发现了此处泉石,“爱其胜异,遂家溪畔”,于是以“吾”造字,命溪曰浯溪,台曰峿台,庼为<广吾>庼。今日的祁阳和零陵既然都在永州境内,元子的浯溪和柳子的愚溪就应该并称作“永州双溪”(我封的)。

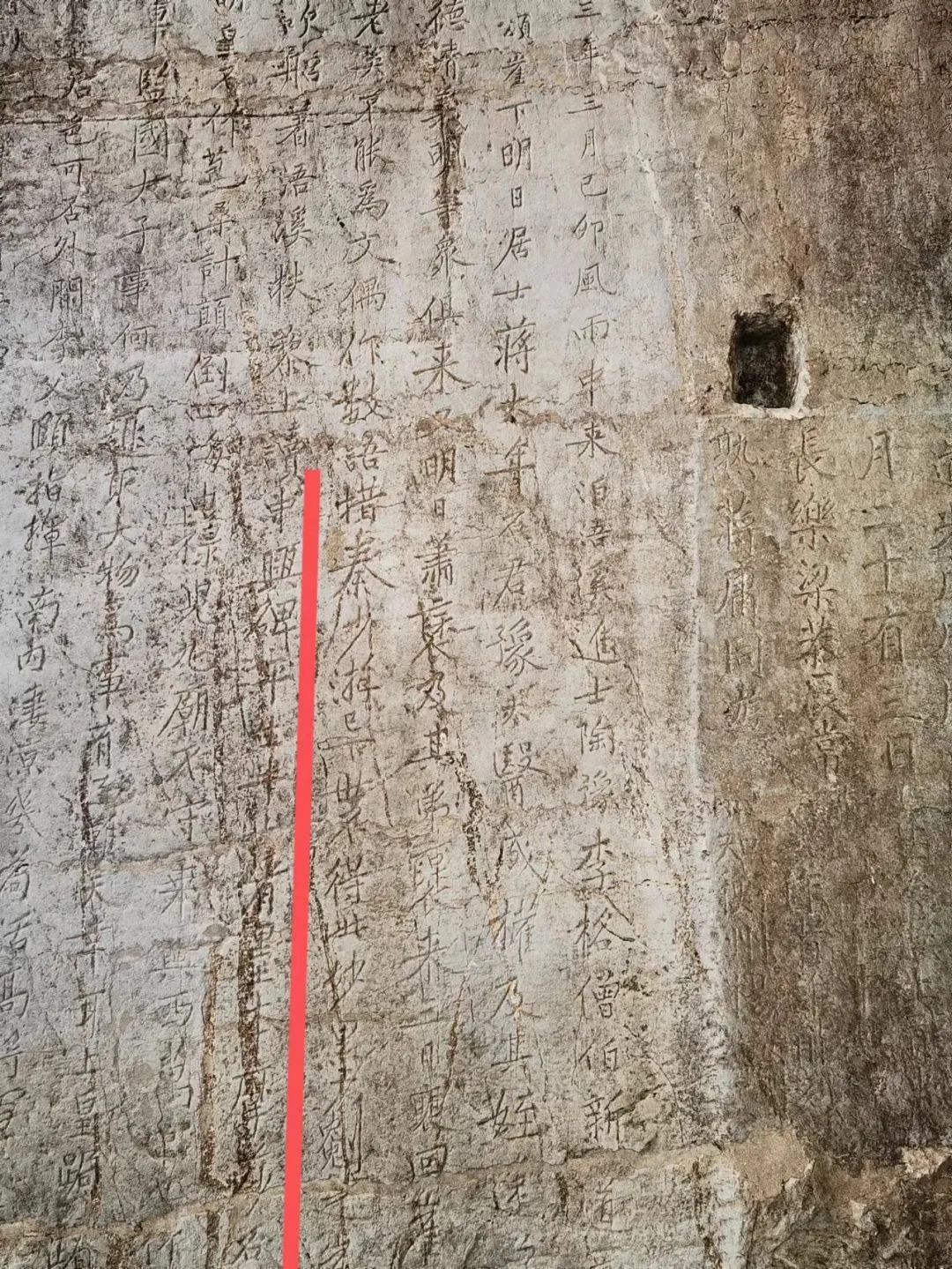

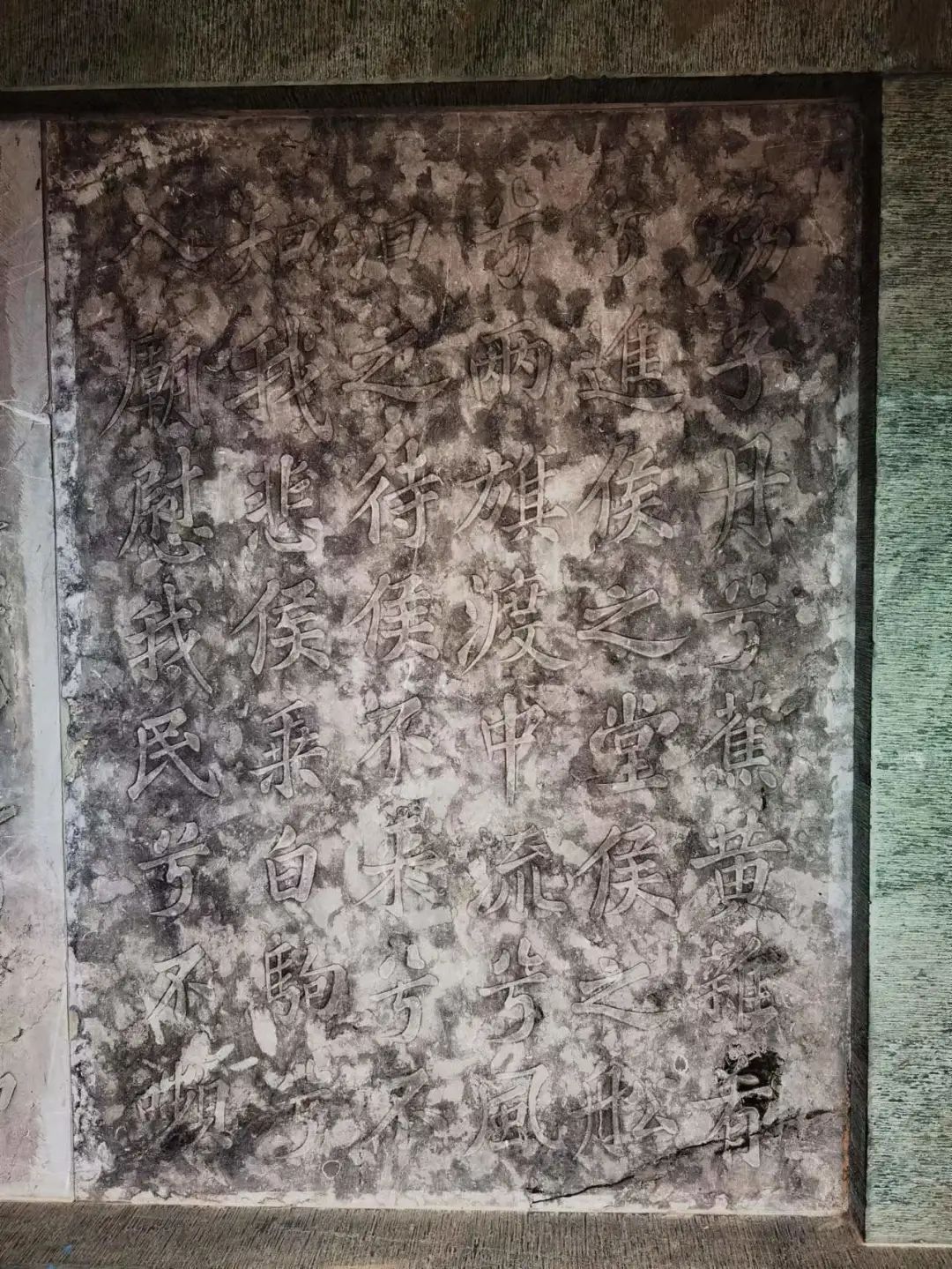

为了《大唐中兴颂》,特意要来一趟浯溪,坐一趟并不好等的公交车缓慢地穿过小城。中兴颂的故事发生在上元二年唐军收复二京后,身在九江任职的元结兴奋地写下这篇颂文。十年后(大历六年),元结家居浯溪,邀请好友颜真卿书写此颂刻在浯溪湘江边的石壁上。第二年,元结即辞世,颜真卿还为他写了表墓碑铭,而写成的元次山碑也成为了我们今日所见颜真卿留下的最后一幅书法作品。

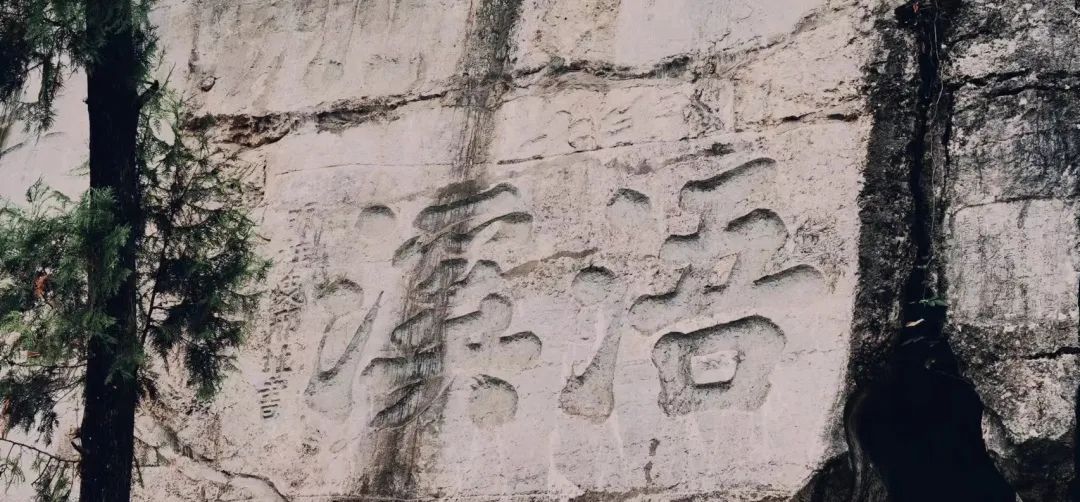

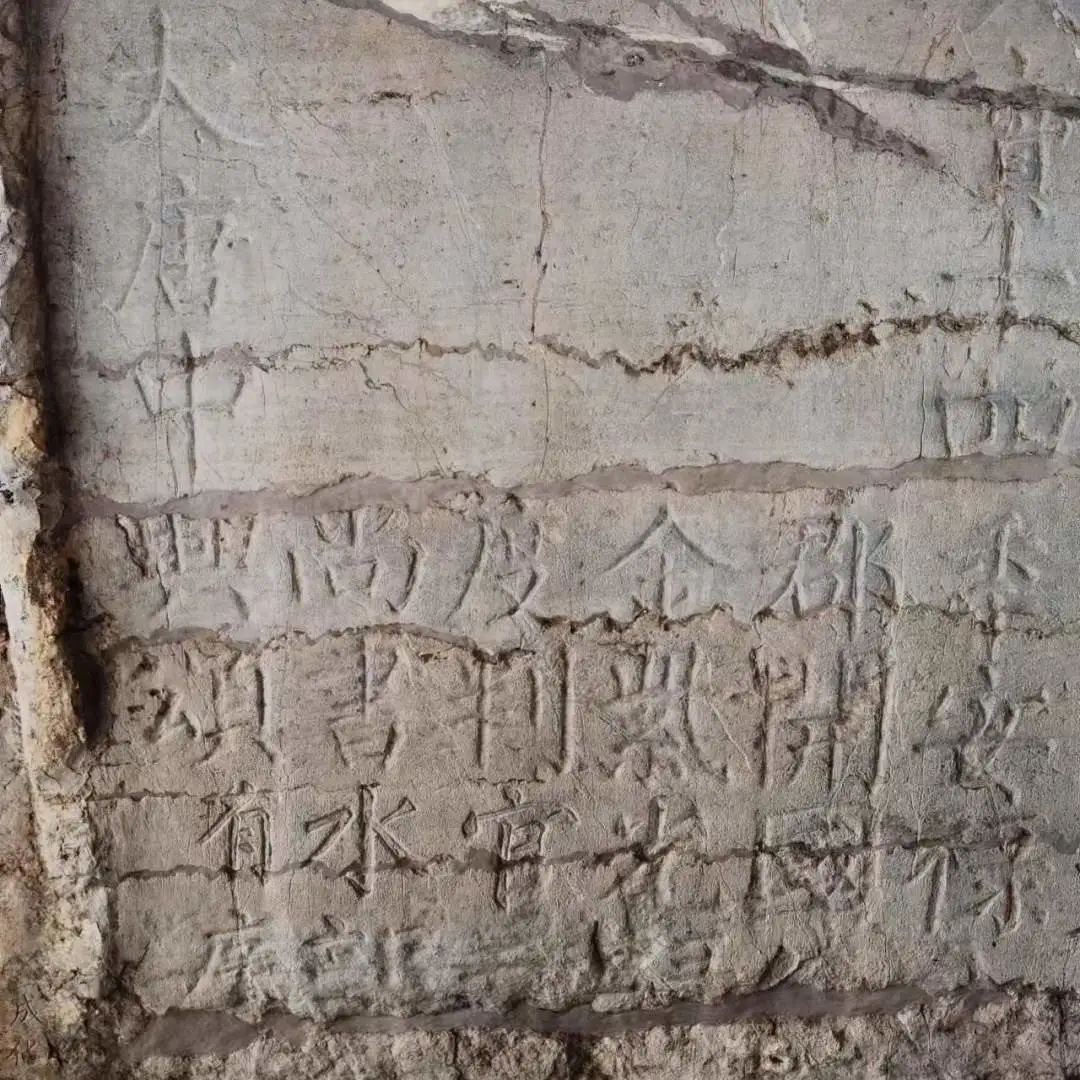

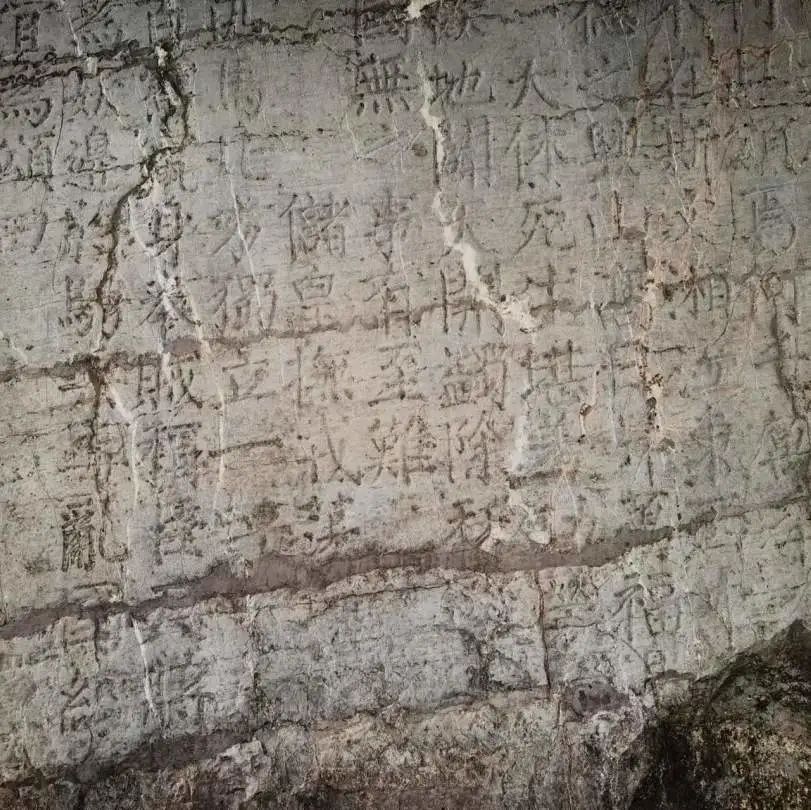

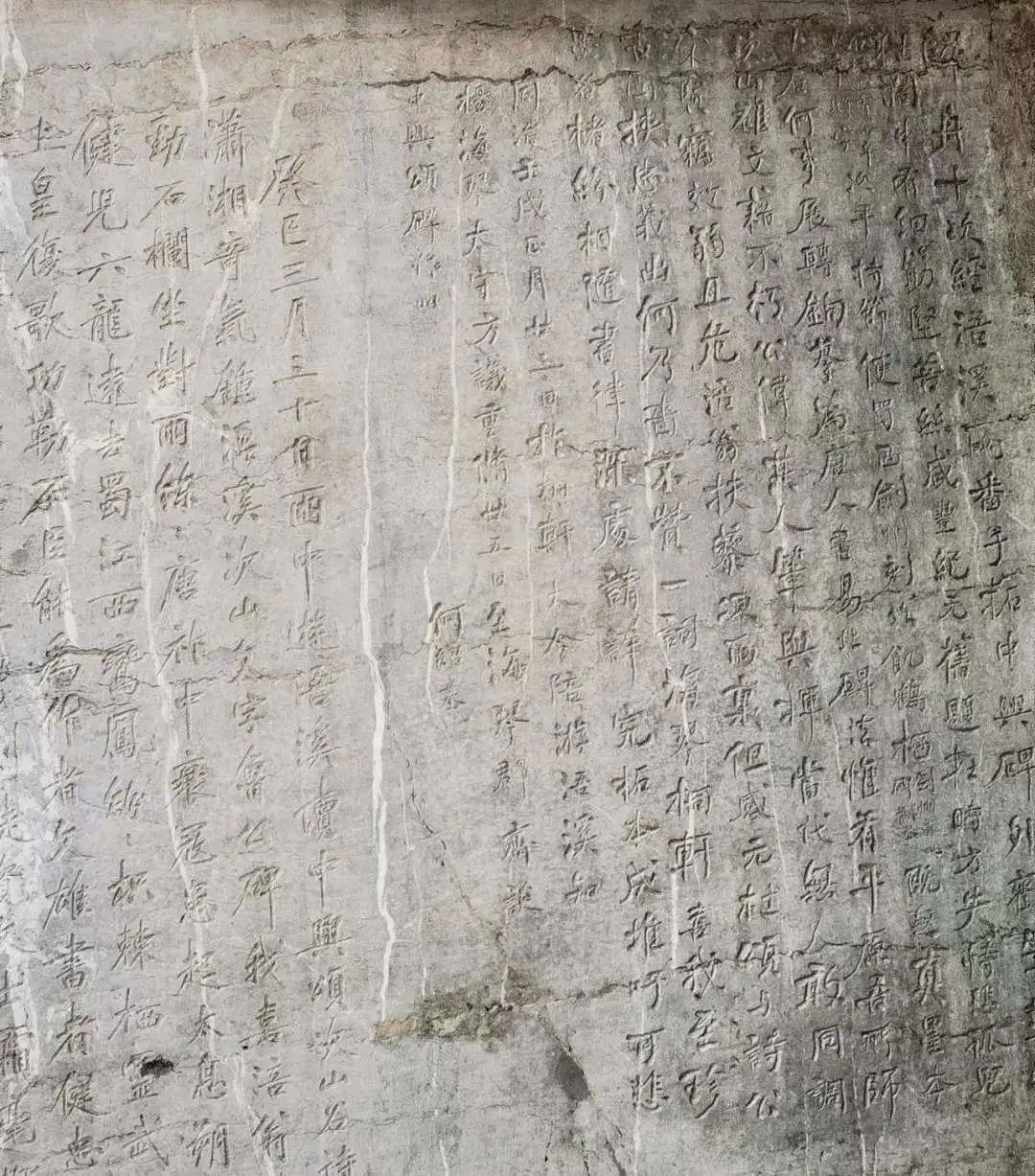

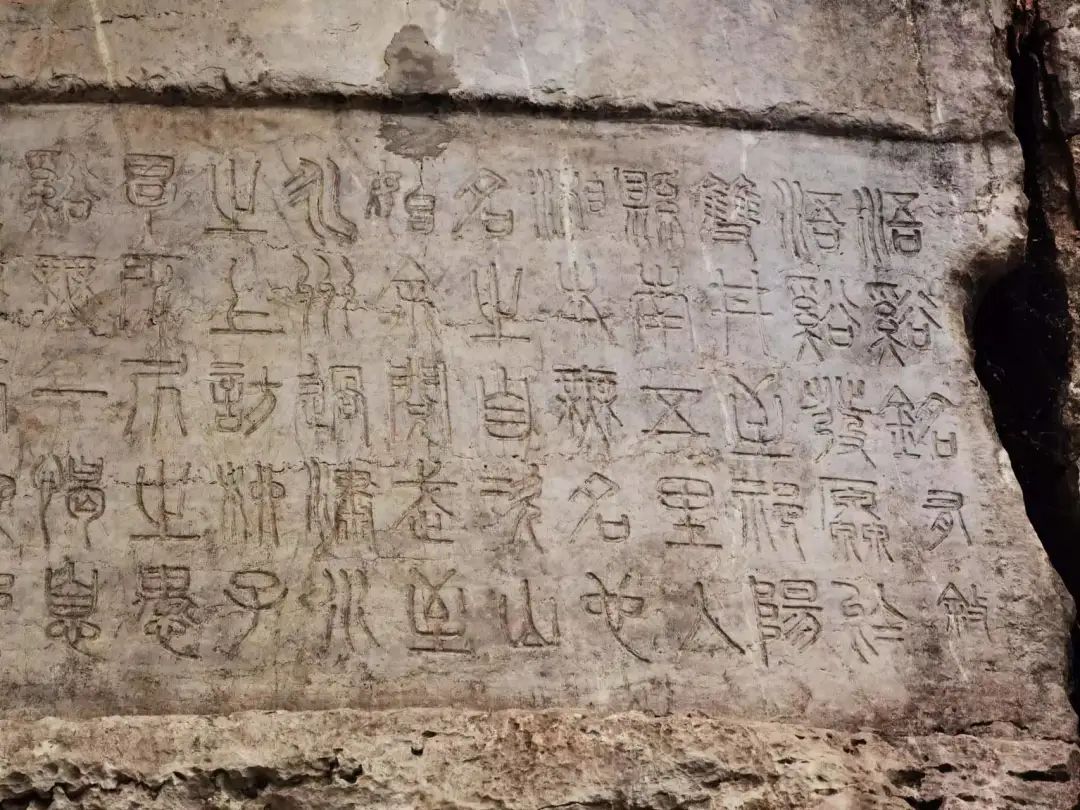

浯溪碑林景区,大唐中兴颂前已竖起了巨大的玻璃屏,攀上碑亭二楼还能居高临下地越过玻璃直面刻石。虽不免风化剥蚀,中兴颂基本保存完好,碑上字迹历历可读。另外,中兴颂非常独特的一点在于它是从左往右刻的。

中兴颂在书法史上的地位非常重要,尽管有人挑剔刻工没能完全还原颜真卿书法的精神气韵,这件巨大的摩崖石刻依然被认为是颜真卿晚年书法愈加精进的代表作品,故朱长文称“鲁公《中兴》以后笔迹,迥与前异者,岂非年弥高学愈精耶”。特别是颜真卿留下的摩崖题刻很少,而《中兴颂》能完整地在原地保留至今,也就显得格外珍贵了。

这块巨型摩崖就矗立在湘水之滨的石壁上,往来行船者若想停舟驻足观览,十分便利,因此历代题咏刻石者不绝,围绕在中兴颂附近形成了一个宝贵的石刻群。如果认真追溯起来,大规模对中兴颂碑和唐代安史之乱后“中兴”的题咏、讨论,应自黄庭坚始。

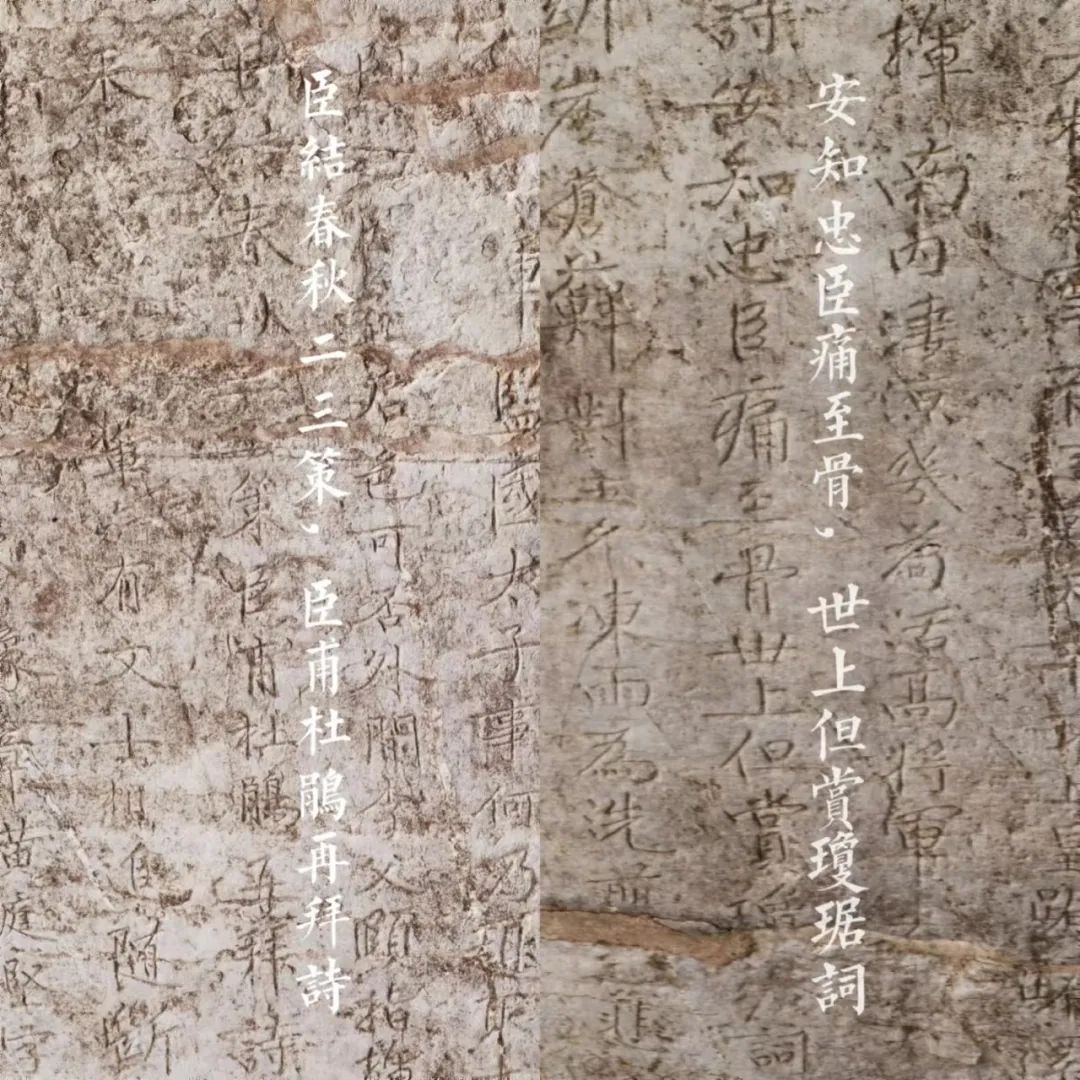

崇宁三年三月,春寒料峭,贬谪途中的黄庭坚在一场冻雨里来到浯溪访碑。《中兴颂》的拓本他看过许多次,这回亲临原石,他兴奋而感慨,写下诗并短序,诗中对玄宗、肃宗提出了尖锐的批评,中有著名的“臣结舂陵二三策,臣甫杜鹃再拜诗。安知忠臣痛至骨,世上但赏琼琚词”句。徽宗宣和年间,黄庭坚逝世后,这篇诗被模勒刻石,到今天依然能看得很清楚。

“惜秦少游已下世,不得此妙墨镵之崖石耳。”还捡了一口黄秦555,西风吹泪古藤州……早死的秦观真的莫名有一种苏门白月光的既视感谁懂!!!

黄庭坚的诗并序就刻在《中兴颂》的左边,辨识度颇高,而再往左就是清代著名书法家何绍基的题刻。何绍基是道州人,道州今为道县,也在永州市境内。

因为黄庭坚的巨大影响力,读中兴碑一类的诗作此后层出不穷,特别是不久后即赶上两宋交际,“中兴”重新成为士人群体的热点话题。我最早知道《大唐中兴颂》,其实并不是因为元结或颜真卿,而是因为李清照的《和张文潜浯溪中兴颂》,她把批判提升到前所未有的深刻和严重程度:“尧功舜德本如天,安用区区纪文字。著碑铭德真陋哉,乃令神鬼磨山崖。”“呜呼奴辈乃不能道辅国用事张后尊,乃能念春荠长安作斤卖。”就像艾朗诺所说的,十七岁的李清照以“弱女子”的身份对向来由男性垄断的政治话题发表议论,创作长诗来讨论军事叛乱、朝廷失策、官员卑行等话题,简直为一众官员士大夫所不及。

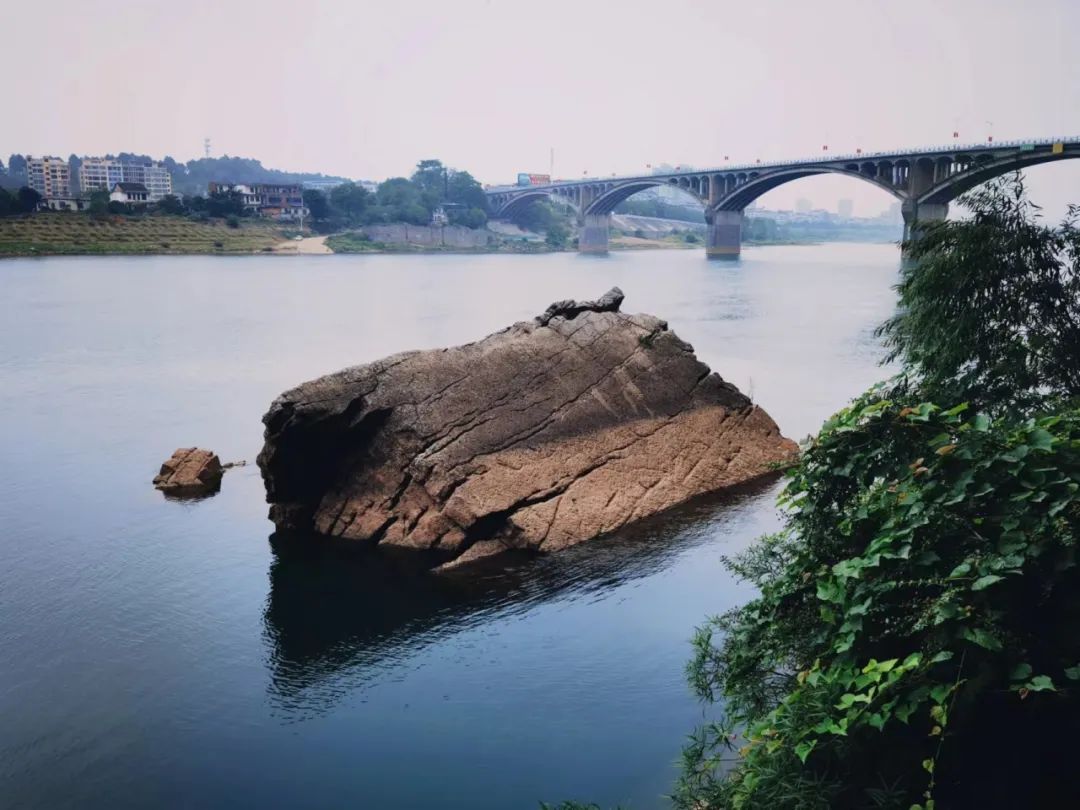

看够了碑林才腾出心思来好好看看浯溪。浯溪其实只是一条很小的小溪(真的很小),汩汩汇入湘江。我这一路倒追着湘江的足迹,岳阳、长沙、衡阳,再到永州。浯溪所在的祁阳只是一座小小的县级市,这里的湘水保留了一种朴略的意味,浩荡但安静。

今日之浯溪。溪中水位已经很低,很多地方露出石头河淤泥,但是溪水依然清澈晶莹。

元结极爱泉石之美。他曾经在道州任上发现了一块湖中鱼形的奇石,于是就将湖命名为石鱼湖,经常载酒来游,石与湖,毕竟只是小景致,但元结从中看出了“放大”后的君山与洞庭,泉石也成为被移置的山水:“欢醉中,据湖岸,引臂向鱼取酒,使舫载之,遍饮坐者。意疑倚巴丘酌于君山之上,诸子环洞庭而坐,酒舫泛泛然触波涛。”按萧驰的说法,元结这样“以小观大”的主观虚拟已经形成了文人造园观念的雏形——一峰则太华千寻,一勺则江湖万里。(好,一勺池也该做如此想~~)

元结就这样与泉石亲密地接触、来往,甚至交流。比起“开放性”的山水,泉石更加是一个可以亲近甚至可以拥有的小世界,宇文所安曾经就命名谈“占有”,正是这种“占有”给人以足够的支配力和安全感,而宣告占有不只是所有权的宣示,也意味着“我”对这片泉石的美感的体认,意味着“我”从精神上成为这片泉石的“知音”。

不知道元结的“石鱼”如今是否还有踪迹,但是在浯溪边,我们依然能看到几块在浅水区挺立的石,时而有鸟停落其上。水在它们四周洄流,形成一个一个细密的漩涡。湘水清凉,可以濯手濯足,巨石磊落崎岖,可供随意坐卧。

至于对奇石的喜爱,米芾是元结更加狂热的知音。文人对“石”的美的欣赏和评判标准,可以说就是米芾定下的基调。米芾曾有经典的“米颠拜石”典故:无为州治有巨石,状奇丑,芾见大喜曰:“此足以当吾拜!”具衣冠拜之,呼之为兄。据说浯溪也有一块“丑石”曾是米芾拜的对象。

元结创作并请人书丹刻石的“浯溪三铭”至今犹存,它们还几乎完好无损地保留在原地,即使是在唐代,完全使用篆书的大幅摩崖也是比较罕见的。

如果说浯溪是元结的家,《中兴颂》大概就是他“客厅”里的一件大型艺术品。虽然说是访碑,但此行似乎更像是到元结家去做客,只不过主人没有办法接待我罢了。浯溪的草木泉石,对我都是那样亲近热情,我好像能看见某一个午后,闲居的元结负暄石上,他和我一样,吹着风,注视着江边浅水中优游的鱼儿,最后忘记了时间。

//

山川犹是柳侯余

然后我来到零陵。零陵本是郡名,现在只是永州属下的一个区,但我还是愿意把它叫做永州,似乎只有零陵才是我心目中真正的永州,因为那是柳子笔下的永州。

欧阳修写过一首《永州万石亭》,称柳子厚是“投以空旷地,纵横放天才”,其实我总疑心“纵横放天才”的欧阳修自己而不是柳宗元。柳宗元说自己“投迹山水地,放情咏离骚”,虽说是放情,但永州的他是极内敛的,他总是向内用力,向内生发,向内挖掘。他好像是把自己变成一支膏烛,在十年漫长而寂历的岁月里点燃、消耗着自己,然后流下清澈并滚烫的泪。

很难说柳宗元是爱永州的,我宁可说他爱柳州,但毕竟是柳宗元成就了永州(在某种意义上),也是永州成就了柳宗元。就像汪藻所写的《柳先生祠堂记》:“零陵一泉石,一草木,经先生品题者,莫不为后世所慕,想见其风流,而先生之文载其中,凡瑰奇绝特者,皆居零陵时所作,则余所谓幸不幸者,岂不然哉!”幸与不幸的话题已经是韩退之的旧调重弹了,但是每次面对着韩退之看似淡定的那句“必有能辨之者”我总是觉得茫然,我给不出答案,或许我并不是能辨之者吧。

柳子庙小小的,虽说是始建于宋代,然而除了正门和背后的戏台,里面复建重修的痕迹很明显,匾额、楹联、塑像一应都是新的。不过话又说回来,身后是非谁管得,褒贬毁誉,柳子厚早就看得多了。

柳子庙的正门与背后的戏台。檐角的弧度飞得很大,戏曲角色的塑像做得十分精致。戏台上方的匾额分别写了“文在兹”和“山水绿”。“山水绿”取自柳宗元的诗句“欸乃一声山水绿”,我非常喜欢这一首~

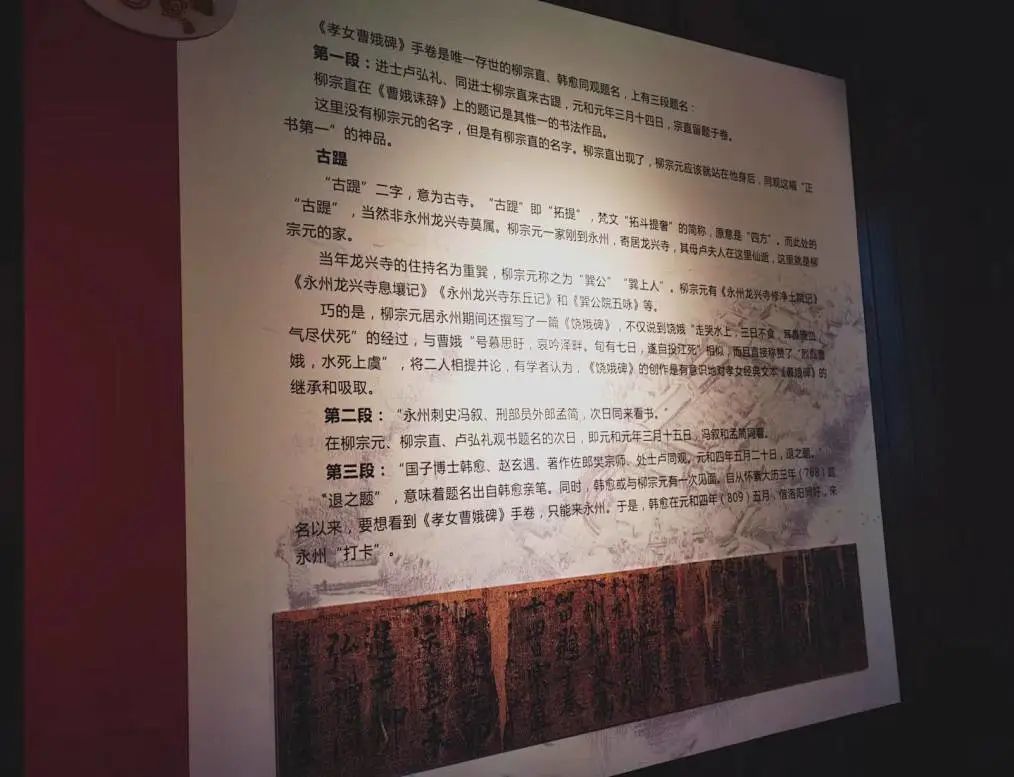

这个展板给我看乐了啊啊啊啊啊,费尽心机地论述,结果最后的结论居然是韩愈在元和四年来到永州?可能性有一万种,但你挑了最小的一种是吧?

柳子庙的展览做得平平。永州主推的文旅项目是《永州八记》系列,因此格外致力于确认八记中景物在今天的位置,馆内也更多地对八记进行介绍和展示。而愚溪反而罕被提及,我甚至并未看到一处关于愚溪得名的介绍,《愚溪对》《愚溪诗序》《伤愚溪》三首也完全没能获得存在感。如果当年的八愚诗能流传下来就好了,我总是这么想。

可愚溪对于柳子厚是那么重要,那是他的家,他高树危巅上的巢穴,他的自怜、自责和自负,他冷静下的沸腾、平静下的涌动。愚溪只是一条小小的溪水,它当然没有溪神,正是柳子扮演了溪神的角色,他认为愚溪与他一样,是他的朋友、他的伴侣、他的知己。他的《雨后晓行独至愚溪北池》说“予心适无事,偶此成宾主”。即便独行,愚溪也是热情款待他的主人,当他的心澄澈澹静如溪,山水便与他情意相投,化而为一,所以才会有所谓的“溪虽莫利于世,而善鉴万类,清莹秀澈,锵鸣金石,能使愚者喜笑眷慕,乐而不能去也。予虽不合于俗,亦颇以文墨自慰,漱涤万物,牢笼百态,而无所避之。以愚辞歌愚溪,则茫然而不违,昏然而同归,超鸿蒙,混希夷,寂寥而莫我知也。”

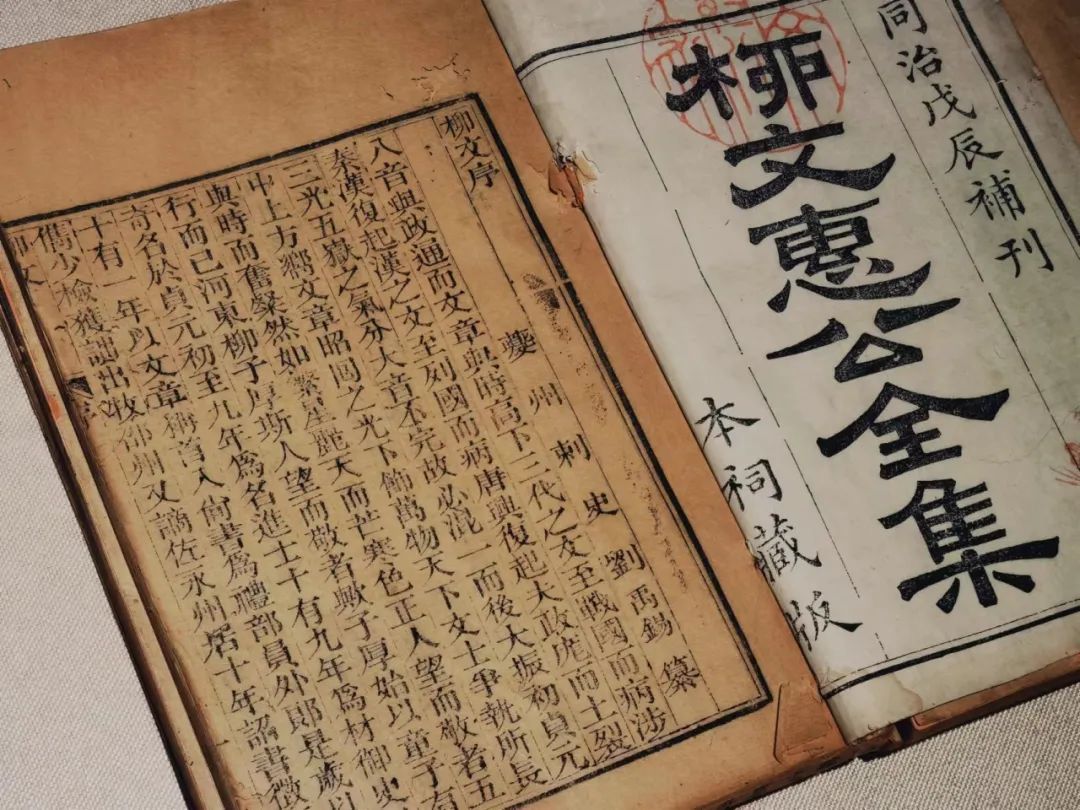

看到了这部柳子庙藏版的柳集,椠刻当然是很漂亮,没话说。不过馆里展板很自信地称此本乃是唐集旧貌原貌,那实在是不一定!至于经典的“粲然如繁星丽天,而芒寒色正”,别太爱了。

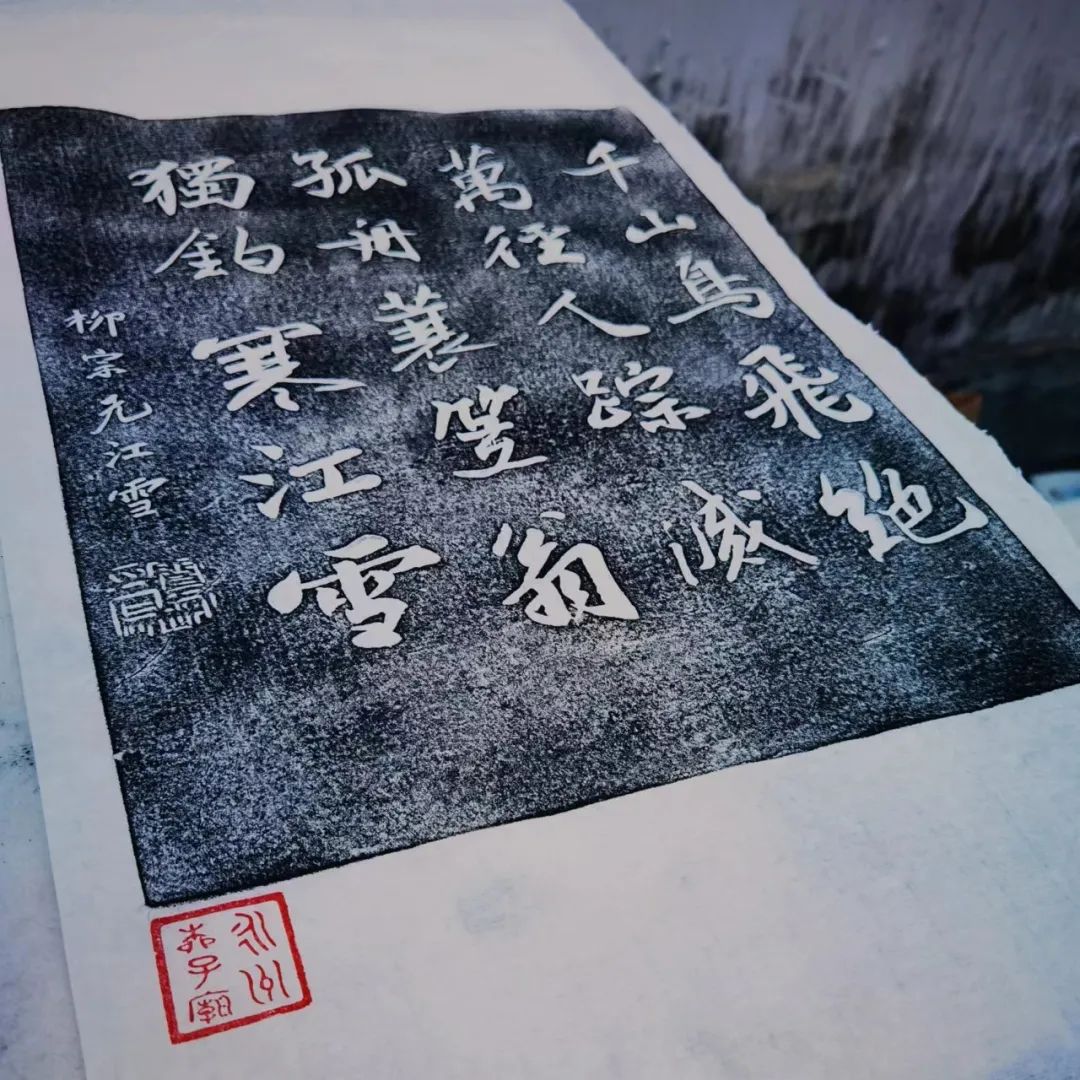

大概是因为在国庆假期,柳子庙景区准备了一些文化互动类的活动,别的也就罢了,看到拓碑就没走动路TAT遂拓之。拓片见过很多,不过还是头一次体验传拓的过程,看似简单其实还是颇有难度,我也终于明白为什么说反复的拓印会对原石产生伤害了。拓了一方集苏字的《江雪》,真的很漂亮!馆内准备这块碑的人很有品味!我在努力把墨汁均匀地拍打到拓纸上时,旁边忽然转过一位带队的导游,讲解词恰好说到《柳子厚墓志铭》,低头再看到“独钓寒江雪”时,心情非常复杂。

还可以钤一枚“永州柳子庙”的小印,非常可爱,感觉是非常好的旅游纪念品!

柳子庙内有一方清代翻刻的荔子碑,我说“荔子丹兮蕉黄”这段铭文真是仙品!特别喜欢的是“北方之人兮为侯是非,千秋万岁兮侯无我违”。这才是真正的三绝碑!我早晚要去柳州看原件!!!

可称幸好的是,愚溪还是愚溪。出了柳子庙,顺着柳子街一路缘溪而行,还能够大致复刻柳子当年的行迹。柳子街前半段的商业化已经很严重,但是顺着愚溪上行,喧闹逐渐被抛在脑后,花里胡哨的招牌逐渐消失,属于古民居的那种朴素平实的烟火气才显现出来。按柳宗元的说法,唐代的冉溪上也有人家,于是一边走,一边慢悠悠地想,这还真是城郭恰临潇水上,山川犹是柳侯余。

钴鉧潭,因为形状像熨斗而得名(我没看出来)。《钴鉧潭记》是这么说的:“其始盖冉水自南奔注,抵山石,屈折东流;其颠委势峻,荡击益暴,啮其涯,故旁广而中深,毕至石乃止。流沫成轮,然后徐行,其清而平者且十亩余,有树环焉,有泉悬焉。”

最初的一段还能看见有人在溪边钓鱼,有临水人家做饭时的炊烟,再往上走便连这些都看不到了,游人亦是寥寥无几。可喜的是溪水愈发清澈了,两岸的植被也肉眼可见地葱郁茂盛起来。愚溪就是被这些竹木掩藏起来的,所以即便敏锐如柳子厚,也用了好几年才在永州渐渐发现它。

不同于古城里的熙熙攘攘,真正的愚溪上非常安静,几乎没什么游人。倒是可以实地体验一下“秋气集南涧,独游亭午时”和“来往不逢人,长歌楚天碧”。图片拍摄于今日认定的西小丘附近,不过这里似乎看不到柳子笔下“突怒偃蹇,负土而出,争为奇状”的奇石了。

不知道柳宗元当年在愚溪的居所究竟在哪里,柳子的池沼大概在唐代就已经不存了。虽然已经到了秋天,但脑子里还是会自动循环“溪水悠悠春自来,草堂无主燕飞回”……柳门竹巷已经不在,山阳旧笛也不再有人吹起,倒是愚溪的名字流传下来了,真像黄庭坚写的:冉溪昔居人,埋没不知年。偶托文字工,遂以愚溪传。柳侯不可见,古木荫溅溅。

而刘克庄写的就很有意思了:草圣木奴安在哉,荒榛无处认池台。伤心惟有溪头月,曾识仪曹半面来。我寻思着这不就是“伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来”吗!刘克庄你很好,不愧是“千载愚溪相对垒”的你()

愚溪边的一只小船,大概是为了复原《江雪》的意境吧,但不知道为什么我突然想起地狱的“再来寄幽梦,遗贮催行舟”。柳子庙的展板上写“他离去的时候,飞流直下,高歌欸乃”,不知道策展人是怎么想的,柳子厚确实是高歌着离去的,但是希望越大失望越大……

很多人来到愚溪都会产生落差感,因为今天能看到的愚溪实在是过于普通了,无非是一道浅浅的溪水,一些杂乱的草树石头罢了。但课本里的《小石潭记》却塑造着那样一个晶莹、幽邃、奇光异彩的美丽秘境。但或许这样的落差才是愚溪的魅力所在,愚溪从来不是奇伟壮观的名山大川,它只是一处甚至无人愿意涉足、愿意购买的“被弃置”的泉石。所以只有如囚徒暂歇的诗人来到这里,才能窥探到它的每一个细节,把它的美描述成与那些名山大川一般的惊心动魄。但其实愚溪只是愚溪,醒来的柳子依然是囚徒。

“风惊夜来雨”让我联想“山中一夜雨,树杪百重泉”。另外我还喜欢柳柳的一句“青松如膏沐”,写潮湿空气里的树木,非常清新美丽~

我很喜欢林纾在《韩柳文研究法》里讲《小石潭记》那一节:小石潭记则水石合写,一种幽僻冷艳之状,颇似浙西花坞之藕香榭。坻屿堪岩,非真有是物。特石自水底挺出,成此四状。其上加以青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂,是无人管领,草木自为生意。写溪中鱼百许头,空游若无所依,不是写鱼,是写日光。日光未下澈,鱼在树阴蔓条之下,如何能见其佁然不动,俶尔远游,往来翕忽之状。一经日光所澈,了然俱见。澈字即照及潭底,意见底即似不能见水,所谓空游无依者,皆潭水受日所致。一小小题目,至于穷形尽相,物无遁情,体物到精微地步矣。潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见,此中不必有路,特借之为有余不尽之思。至于竹树环合,寂寥无人,文有诗境,是柳州本色。

今天的小石潭依然有鱼,不仔细看辨认不出,它们游动得很快,果然是“俶尔远逝,往来翕忽”,而柳子确实有一颗玲珑澄澈的心,才能说出“似与游者相乐”。我呆呆地看着它们,好像想要问,你们一千年前的祖先见过那位诗人吗?永州的天气一直阴沉沉的,但是当我来到这里时,太阳忽然从云层深处露出头来,不知道是不是柳子厚想让我体验一下“日光下澈,影布石上”。

愚溪边依然有大片杂乱无章的竹子,随时随地复刻“隔篁竹,闻水声”,于是觉得“伐竹取道,下见小潭”真的很令人愉悦吧。

经典阅读题是作者为什么觉得“凄神寒骨,悄怆幽邃”。我在小石潭盘桓了许久,只觉得风日和睦。我毕竟只是游客,我打开导航就轻飘飘来,看过一眼又轻飘飘走,但柳子厚在这里枯守了整整十年。十年是什么概念,超过他人生的五分之一。想起墨魂里好像有一句台词——这本应是我们最好的十年。虽然我们怀抱着共情感知的期待,但真正的共情似乎依然无法实现,他的激烈与枯澹,总与一般人隔着一道壁障。就像晁补之读到他的《囚山赋》,非常奇怪地吐槽:论语云:仁者乐山。自昔达人,有以朝市为樊笼者矣,未闻以山林为樊笼也。

柳宗元说山水景物之美分为两种:奥如与旷如。愚溪当然是“奥如”的,这是一条曲折宛转的清溪,而典型的“旷如”就在愚溪之后的西山上。今日零陵虽有西山公园,但柳宗元笔下的西山究竟在何处依然存在争议。西山是柳宗元游历潇水以西之始,他在法华寺西亭的高处偶然看见西山,于是取道而来,“然后知是山之特立,不与培塿为类”。《始得西山宴游记》也可以说是柳宗元创作游记之始,他在其中很认真地描述自己“心凝形释,与万化冥合”的精神体验。至于“悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷”,我总疑心这为《赤壁赋》所本。

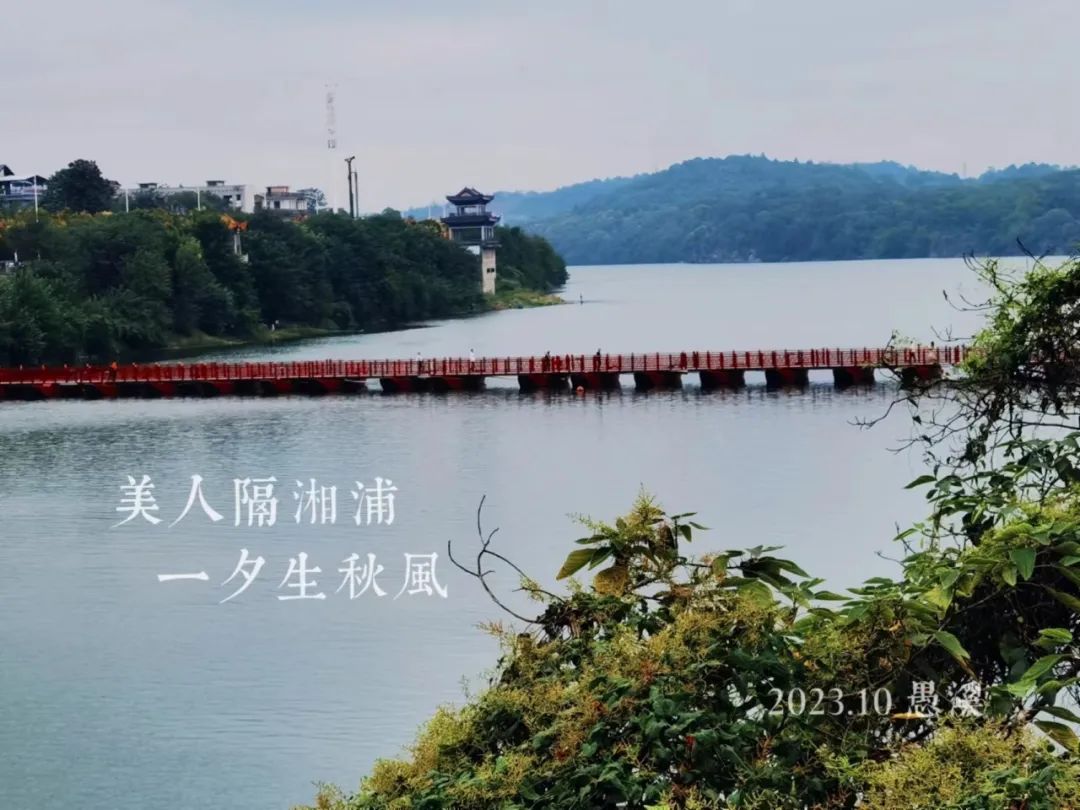

零陵古城边,潇水上一座非常美丽的红色浮桥,名字叫做霞客渡——以徐霞客的名字命名的。岸对面不远处的太平门一带应当就是柳宗元到永州最初的居所龙兴寺原址的所在地。翻县志的时候还看到这里是“汉相蒋琬故宅”,梦幻联动了。

然后我乘船到萍洲岛上去。“萍洲”是简写过的,其实应作“蘋洲”。这美丽的语辞来自于柳恽的名作:汀洲采白蘋,日落江南春。洞庭有归客,潇湘逢故人。巧合的是,柳宗元在当时也被比作柳恽,而他恰恰又写过“春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由”。那白蘋也好、江离也好,哪里有尽头呢?

岛上有一座萍洲书院,几乎都是新建的仿古建筑,景色平平。但是站在洲头,就能看到湘水与潇水的汇流。几天前我还在衡阳看湘水与蒸水的汇合,那水是纯粹的碧蓝色,柔软又丰腴。相比之下,萍洲岛上所见的江水又显得普通了(当然也可能是因为天气不太好)。

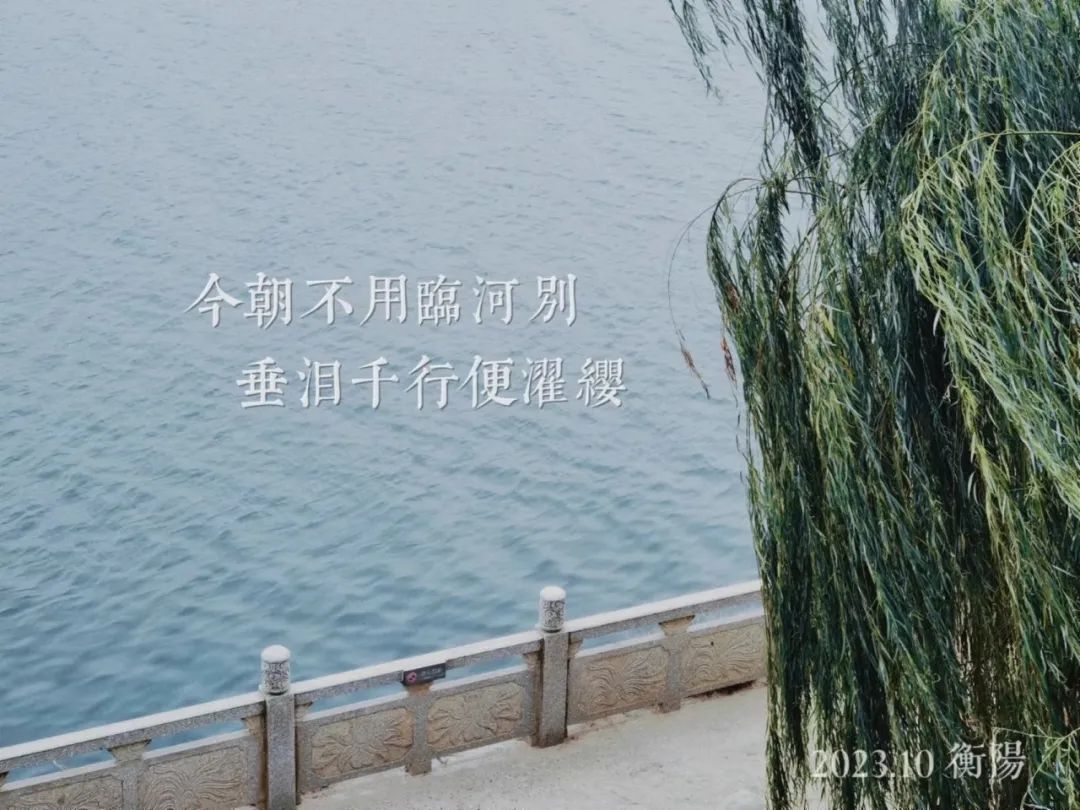

衡阳,石鼓书院,我在这里看蒸湘汇流。元和年间,这里有一座合江亭,韩愈曾到过这里,赞美蒸湘二水“绿净不可唾”。而我却想着,这可真是“垂泪千行便濯缨”。

柳宗元也曾来到这里,唐代时这里叫湘口馆。那也是一个秋天,不过是晴空万里、天高气爽的好天气,潇湘上的一切都纤毫无遗地展露在他眼前,成为诗人笔下可供驱遣的物象:

九疑浚倾奔,临源委萦回。

会合属空旷,泓澄停风雷。

高馆轩霞表,危楼临山隈。

兹辰始澄霁,纤云尽褰开。

天秋日正中,水碧无尘埃。

杳杳渔父吟,叫叫羁鸿哀。

境胜岂不豫,虑分固难裁。

升高欲自舒,弥使远念来。

归流驶且广,汎舟绝沿洄。

这确实是一首很“柳宗元”的诗。

上图:潇水上的“思柳桥”。

我还去了朝阳岩,这里也同时与元结和柳宗元都有关。元结在汇报工作途经零陵时发现了这处潇水边的岩壁,因它地处西岸,正对着日出的方向,所以为其命名曰“朝阳岩”,还作了一首《朝阳岩下歌》:朝阳岩下湘水深,朝阳洞口寒泉清。零陵城郭夹湘岸,岩洞幽奇带郡城。

柳宗元也游访到此处,描述这里的景物是“高岩瞰清江,幽窟潜神蛟。开旷延阳景,回薄攒林梢”。但更著名的大概是柳宗元的《渔翁》诗,不排除受到了元结《欸乃曲》的影响,诗是这样的:

渔翁夜傍西岩宿,晓汲清湘燃楚竹。

烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。

回看天际下中流,岩上无心云相逐。

这渔翁夜宿的西岩便是朝阳岩。这首诗的一桩公案是苏轼认为后二句画蛇添足应该删掉,否则会破坏“欸乃一声山水绿”的浑成意境。不过我反倒觉得正是“无心云相逐”这一句,使得那渔翁不再是寻常野老,他是楚辞里的美人,欸乃摇橹声很快地消散,安静的山水依然碧绿,烟雾散去后斯人依然不见,只有无心无意的云朵是他的化身,那是柳子追寻不到的自由。

朝阳岩公园位于潇水西,但是站在对岸才能看见全貌TAT这张用的是网图。岩壁上有一石洞,名“朝阳洞”,里面有大量珍贵的唐宋石刻,可惜这里已经关闭多年了,不对游人开放。

如果再顺着朝阳岩一路向南走,就能到达袁家渴一带了,这个地名同样也被保留至今,柳宗元解释过了:楚、越之间方言,谓水之反流者为渴。我曾在初中的拓展阅读中首次遇见《袁家渴记》,立即被它的摇曳和炫目征服了,在柳子厚笔下,那里的石是“平者深墨,峻者沸白”,夹岸种满了“枫柟石楠,楩槠樟柚”,“每风自四山而下,振动大木,掩苒众草,纷红骇绿,蓊葧香气,冲涛旋濑,退贮溪谷,摇飃葳蕤,与时推移”。最喜欢的就是纷红骇绿四字,真可谓是牢笼百态了。

此行虽没去郴州,但心里一直念叨着秦观的那句词——为谁流下潇湘去。郴江本来可以环绕着郴山流淌的,为什么偏偏要到遥远、凄清的潇湘去呢?(说起来,秦少游也是一个很有“潇湘”气质的诗人。)“为谁流下潇湘去”好像是一个追问,而我也在追问,九嶷山下,清江碧水,湘瑟寂寞,楚魂已远,古往今来千千万万的过路人究竟是为什么来到潇湘呢?我们又是为什么永远记住潇湘呢?

附:一点标记

(不由得感慨潇水在永州盘桓得真漂亮啊)

部分图片源于网络

本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载请务必注明出处,尊重他人劳动成果共创和谐网络环境。

转载请注明 : 文章转载自 » 纵马网 » 生活笔记 » 游记 || 为谁流下潇湘去