云水地|金陵游记

- wang

- 2023-11-03

- 生活笔记

- 68浏览

- 0评论

金陵游记

——一篇博尔赫斯或者陈春成的仿写

我始终相信,在1946年的某个夏夜,言泺在一场大病中灵魂出走,除了巡逻兵的火把之外,她没有在孝陵遇见任何人。卸任退隐之后,她在自传《三尺》中提起了这件事,她说,那晚什么都触碰不到,身体像烟一般罅进门缝里,除了拂动过路守卫的蓝色火焰,漫天的树叶落在他身上。他骇得扭头就逃。她一路攀上升仙桥,途径宝顶,登上明楼,密林山下一片幽蓝灯火。她还是第一次看见,直到第二日睁眼望见医院昏暗的天花板,她还在犹疑昨夜是否有人将她打晕,才梦见了这样的场景。

在卸任离宁的前两日,她亲身前往明孝陵打听那夜守卫的遭遇,却被告知那不识字的年轻人连夜逃下钟山,未曾留下一言半语,早已病魇回乡。守陵的长官打探她得知这桩怪事的来由,她却从他镜框的泛光中窥见了未来遥遥燃烧的火把。此后度过的余生,她从北平平地一般的檐顶望出去的时候,都能看见那夜不曾见过的通明。

多年后,闲聊中我从程璧处偶然得知了她的故事,像是从她那处借了一点烟气,点燃了一支新的火把。五年后某个风声飒飒的秋夜,火把的亮光终于足以穿过浓雾,照映出言泺的轮廓。我认得她,无须多言,这是造物者与神之间心照不宣的默契。

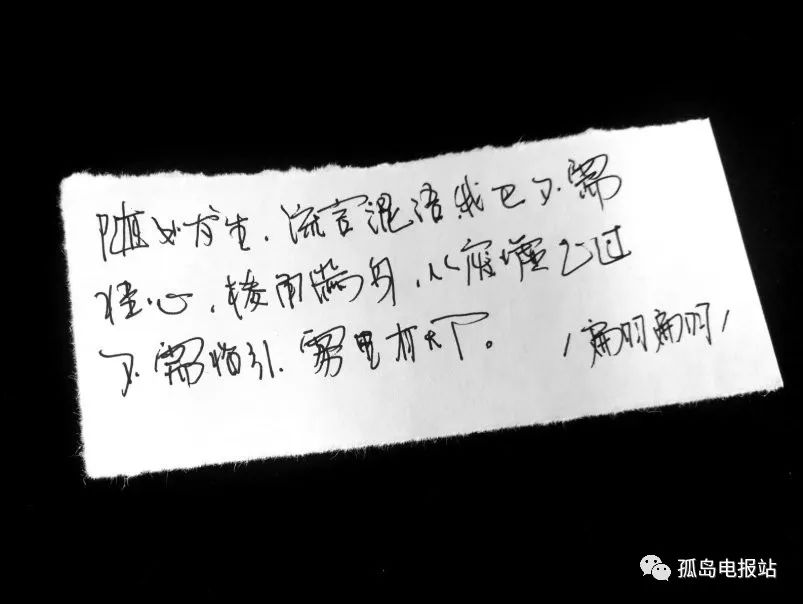

她带着我走向她的世界,从上海到北平,穿过卢沟桥的火线,再从重庆游向南京。八月初,我经历了她从南京跌落的那一年,她的身上重新散发出死亡的气息。尽管我多次修改线索,却都无法绕开她北平解放前自杀的结局,解不开她身上的隐喻,想象如淤泥一般凝滞在河底。等到我终于从推演中琢磨出了罪魁祸首,所有的嫌疑指向了我。我懊恼极了,却无可奈何。消沉了几日,我从工作中脱身,索性也将它留在了原地,将自己关进了房间。有时懒懒地睁开眼,天光就从窗帘缝照下来。爸妈拉开窗帘问我,去不去南京?我说去。出发的前夜,我竟辗转难眠,熬到夜半,月光从窗户闯进来,蓦然捂住我的眼睛。再一睁眼,一旁的手机铃声大作。

坐了四个小时的飞机落地,去往六朝博物馆的路上,我一边拖着行李,一边张望着四处的景象。这里的马路很宽敞,两侧种上合抱大小的法国梧桐,各辟出一条单车道。有时站在路边等红绿灯,行道上的车蓄势待发,待绿灯一亮,脚底轰隆作响,大有万马奔腾的气象。过了马路,沿着南京总统府的围墙走,远远眺见一堵砖室式样的墙,那就是六朝博物馆。主馆仿照妆奁格局设计,中间的大片空地便以竹幕相隔,游人在九曲连廊里驻足拍照。展品则为书、为诗、为琴、为画,六朝的金粉便看尽了。待到离开时,博物馆锁上了大门,坐在台阶上的阿姨还卖着娇翠的莲蓬。

晚上去老门东,饭后散步,逛了几个繁华街区,觉得不尽兴,便朝中华门去。沿着栈道登上城墙,游人寥寥,一眼望不到头,只绕着报恩寺绕过半圈,就打道回府了。八月是旅游旺季,城内正塞得热火朝天,一时半会儿打不到车,见路旁有共享单车,只好骑行回去。导航给我们指了一条小路,四拐八绕的,穿过好几条停满汽车的辅道,直到望见中国银行那漆红的大楼,我们眼前一亮,回到了。金陵城外报恩寺,夜半骑车过空庭,我对南京的印象逐渐清晰起来。

第三日,清晨前往钟山。中山陵坐落在钟山上,我便混为一谈了,以为“钟山”之名沾了孙文的光。后来才知道,钟山自古便有钟灵毓秀之说。孙文在世时,便同属下赞道,自己以后要长眠于此。他死后,南京开码头,铺马路,将他千里迢迢送进了中山陵,魂归钟山。至于钟灵之说的来由,张岱的《陶庵梦忆》有载:“钟山上有云气,浮浮冉冉,红紫间之,人言王气,龙蜕藏焉。高皇帝与刘诚意、徐中山、汤东瓯定寝穴,各志其处,藏袖中。三人合,穴遂定。门左有孙权墓,请徙。太祖曰:‘孙权亦是好汉子,留他守门。’及开藏,下为梁志公和尚塔。真身不坏,指爪绕身数匝。军士之不起。太祖亲礼之,许以金棺银椁,庄田三百六十,奉香火,舁灵谷寺塔之。今寺僧数千人,日食一庄田焉。陵寝定,闭外羡,人不及知。所见者,门三、飨殿一、寝殿一,后山苍莽而已。”明亡后,张岱入川隐居,忆起金陵少年游,不由生慨,多书了几笔,“孝陵玉石二百八十二年,今岁清明,乃遂不得一盂麦饭,思之猿咽。”

抗战初期,南京在保卫战中沦陷,钟山亦无法幸免。孝陵享殿被毁,年代近些的,更是不计其数,无数人在屠杀中丧生。南京人似乎并不在意这些,至少并不以此为耻,将家仇国恨成日挂在嘴边。除了城内多移民之外,六朝国运风水轮转,南京早已惯常。新中国成立之时,金陵亡国的流言还盘旋在上空。为了免步国民政府的后尘,历史最终将橄榄枝抛向了北平。南京便一切照旧,过起不紧不慢的悠闲日子。有时问起江苏的省会,要想好一阵,才将脱口而出的苏州城换成南京。

来南京之前,当地的朋友同我说过,钟山游明孝陵、灵谷,足矣。我欲问其中缘由,却因每个人感受不同,说不出所以然来。恰巧那日拿不到中山陵的门票,我央着爸妈去过明孝陵之后,也顺道去灵谷看一看。下了地铁,我们从五号门徒步进入明孝陵,途径梅花山步道,未到岁寒时节,听取蝉声一片。辗转步入神道,中有石像生逐级列陈,庄严肃穆。我们沿着石像生逐层而上,最终驻足在左侧一座文官石像生前欣赏。一扭头,父亲正远远望着我们。三年前,他独自游玩明孝陵,已是傍晚的光景。黄昏下的石像生似是吸纳了生气,日薄西山,他们竟变得格外威壮,风采不减当年。父亲见状,十分惶恐,趁着天光未绝下山了。如今故地重游,见我们视石像如珍宝,教他如何不失笑?于是我们继续向前。

步道自文武方门收束,上了台阶,享殿的栏砌伫立两侧,中间一座新修的朱殿,游人从前后穿过,没什么看头。背后的内红门自古就有阴阳门之称,踏入内红门,便算是暂入了阴间。坟茔两侧有朱色影壁围蔽,簇拥着明楼,像两只张开的翅膀。墙壁上的须弥座早已溶落,呈钟乳石状,有些什么在壁上翕忽。我凑近一看,一只褐色的蛾正扑动着薄翼。它不怕人,大抵是厌倦,我一靠近,它便腾挪了地方;我再走近,它索性不理会了。我觉得委屈,又从草丛上走出去。

登上升仙桥,许多人游人在坟前合影,墓砖上刻着“此山明太祖之墓”,字迹很清晰,也不知谁人刻上去的,朴实无华,让人始料不及,更别说同坟墓合影,此时又不觉得不祥了吗?拍下墓砖真迹,母亲唤我上楼。明楼上有VR地宫探秘,我和母亲好奇,都想一探究竟。父亲站在一旁,还以为真要进地宫,那就是更大的忌讳了,他不去。我们只好出发。等我们出来和他说,这里也只是现代人对明孝陵的猜想,他恍然大悟。我却琢磨起看见的情境:主墓室的烛九阴张开血盆大口,逼着我们逃向陪葬嫔妃的墓室,好在越过彼岸花丛,才回到现实。帝王对长生的渴望极大地震撼了我,勒石记功名,问道求长生,到头唯忧心一死字尔。来不及多想,我们沿着升仙桥下楼,母亲没忘了提醒我,不许拍照。中午艳阳高照,我们准备下山,便在路边买了几袋酸梅汤,解了燥热,心头一凉,浑身无比舒畅。我翻看照片,想起了言泺魂游明孝陵的故事,想着是时候寻找答案了。

在音乐台喂了会儿鸽子,已是四点的光景。灵谷游人三两,鸟蝉鸣压了人声一头,竟衬得寂静。我们爬上山坡,一座大殿立在跟前。牌匾上写着三个大字,无梁殿。他们在外头等,留我一人走进去。殿内纪念碑高耸,我心中似有所感,说不出究竟,便站在碑前久久凝望,默读碑上的《国父遗嘱》:“余致力国民革命凡四十年,其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验深知欲达到此目的,必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗……最近主张开国民会议及废除不平等条约,尤须于最短期间促其实现。是所至嘱!”我停下了目光,窗外低矮的日光斜斜地照进来,如同细绳一般,牵动了我的心绪。蝉鸣声、鸟鸣声愈发清晰,殿内久久回荡着孩童的嬉笑声。我低头默哀,无梁殿内的一切便在我脑海中流转。如果不是来到这里,走过明孝陵,参观过总统府和美龄宫,在无梁殿和公祭牌坊前默哀,我大抵会一直认为,民国的真相就是腐朽不堪。新生的火种诞生于民国,那么覆灭,就是民国历史唯一的出路。如果人执着于寻找前世今生,也许言泺不是文学角色,是我魂牵梦绕的过往。在梦里,我触摸到了火把燃尽了的木灰,撮在手上,仍有一点余温。我睁开眼,长舒一口气,走出门去,同他们下了山。

第二日休整了一早上,傍晚去玄武湖散步。遥遥眺望城内的鸡鸣寺,母亲倏然对我说,看了你写的文章,没想到你对南京有这么深的感情。我笑了笑,觉得有些尴尬,没说话。临走前两日,我们去熙南里喝茶,我点了一壶金陵雨花茶,小呷一口,嘴里直发苦。老板见状,爽快让了一壶正山小种给我,我无比感激,不知说些什么才好,起身看过前厅的每一个书柜,见陈年的红木柜上恍然写着:“炊经酌史”。回到座位上,父母已同老板聊得熟络,老板说自己南下去过广州,如今回到南京,还是习惯这里的慢生活。我连连称是。

到了回去的日子,机场不允久留,我们都上了飞机等待起飞。想到即将远离南京,与言泺断了联系,重新回到原来的生活去,竟有些不舍。趁着飞机还未离地,我彻底阖上双眼,想象着灵魂在南京的记忆里游荡。我会将它写下来,——至少将我和她的故事留在这里。倘若人最终都要走向死亡,倘若神在那一刻全部消亡,不如就让文字凝为永恒。想到这里,我在心里点燃了一把火光。我不再惧怕遥遥的未来,就这么一直写下去。

——如文中所提,上述记忆留存于二零二三年八月,我将它做成视频博客,拍成照片,记录下了这一段经历。后来我才知道,孝陵的石道有过专供帝灵出游的种种传说,竟觉得奇异。每次回放那条录影,影片末尾的女人就会冲我一笑,如同那只石上的蝴蝶,翩然而去。我在随想《钥匙在我手里》中写道,“小说家有权力掐死任何一个人物,让他的生命在想象中截断,但想象不会就此结束。倘若想象中的一颗球滚到了想象的边界,那会发生什么?多年后有一颗球偶然落在我的手上,而我知道他来自哪里。”

多年之后,女孩从网上淘来一箱硬盘,她望着照片那张石道上的笑容,又放下照片,孝陵正飞过上空。

2023.10.29-31

后记

这篇文章的灵感来源于张继的《枫桥夜泊》,“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”我很喜欢这首诗,它揭示了一件事:只要进入了时间的洪流,任何事物都会成为一艘迷舟。姑苏城同寒山寺都是实景,夜半钟声与客船却是虚景,客船有否、钟声到否都是未知的,如同一艘迷舟被永恒地留在了诗里。

我、明孝陵与言泺亦是如此。

深夜来客 按时到访

绵绵若存