「回響」游记|没有什么可以把人轻易打动,除了真实

- wang

- 2023-12-06

- 生活笔记

- 96浏览

- 0评论

撰文 | 梁亮

编辑 | TERRY

赶在本届「艺术在浮梁」闭幕之前,我又带了一群朋友回到寒溪村。虽然这三年来村子也有好多次了,但每次来都会有新鲜的感觉,来多少回都不觉得腻。

不同的是,这次没有布展撤展的任务,我的身份只是导游而已,所以,心态更悠闲了,反而有更多的惊喜与收获,待我先来报个流水账。

11.24

晴

Day 1

进村的第一天上午,先去了最远的户外点位,也是今年新的点位,有《对饮》、《真璧露二》、《故岭》等作品。

刚开展时嫌天热路远就没去,这次正好趁朋友还没到先去打个前哨。可是我万万没想到,自己竟然会“沦陷”在这里一整个上午。

首先便是印入眼帘的景象,就像是山水画与油画毫无违和感地出现在了一个画框里——

近处,在连绵的茶田间,点缀着几棵开满白色茶花的茶籽树。茶田深处隐约有一栋童话般的小石屋,像是隐士高人藏于山野中的世外幽居;

远处,隔着一弯清澈如镜的湖面,竟赫然是一副阿尔卑斯山脉般的幕布背景,山峦底下的丘陵前,一大片地毯般平整柔软的田野里,几个小村庄正升腾起袅袅炊烟。

我一时间迈不开脚步,让我那看惯了城市车水马龙的眼睛,“陷入”这场极沉浸式的视觉盛宴,享受了一次顶级的审美洗礼。

就算没有艺术作品,这已然是“自然”的一幅上乘艺术之作。

初遇三姐妹

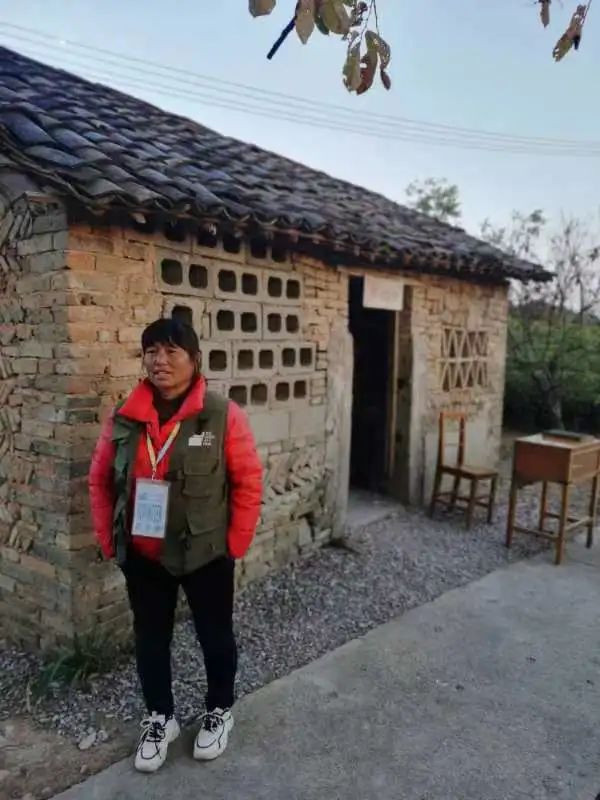

沿着小径往茶田深处走去,小石屋那边猝不及防地飘来一阵热情的招呼声“Hi~~~你好啊!”,原来是这次艺术节新来的志愿者。

三位志愿者一字排开,在很远处就开始跟我挥手打招呼,走到跟前还一把环住我的胳膊,热情地给我介绍起艺术作品来。

这里还有个板凳咖啡的小站点,尝了其中一个志愿者的手艺,出乎意料的好喝。

知道我是「美好的书」的策展人后,她们特别激动,说听之前的两届志愿者一直在讲「美好的书」和梁老师,原来就是我啊,很开心能在展期最后一个周末见到我,虽然至今她们还没有时间去「美好的书」。

我们就这样聊着天,远处又来了两个游客,待他们走近,女生见到我说“咦,这不是梁老师嘛!”

我一开始没认出来,相认后才想起来原来是前不久在杭州一坐一忘认识的玛丽老师,在饭桌上我们都没聊上一句话,竟然在这里偶遇了,这也太神奇了!

后来又陆续有新的朋友加入,院子里一下子热闹了起来,座位也从1个、2个、3个……慢慢围成了一个圈。

三姐妹拿出了瓜子零食,跟我们一起唠起嗑来。

这才知道,其中两位是从重庆移民过来的村民。我之前只知道寒溪村史子园都是浙江淳安移民过来的,原来寒溪村还有很多三峡的移民。

另一位是隔壁村的“小六”姐姐,她说她平时在家就是打理她家的花园,同时还开了个镇上的KTV(她补充了一句,是很正经的KTV,哈哈哈),晚上还会去打理。

她们都说,这两个月的艺术节志愿者工作改变了他们很多。如果不是来做志愿者,她们还是在十年如一日的日常生活里,没事的时候就在打麻将而已。

来到这里,认识了一群亲如姐妹的志愿者,而且每天遇到不同的游客,从不敢打招呼、不知道怎么介绍艺术作品,到现在一个个由I变E,没有人不被她们打动。

聊到后面,三姐妹说平时都得待在点位上,两个月来还没时间去看「美好的书」,明天就要结束了,多少有点遗憾。

我突发奇想说,“既然来都来了,要不你们现在去吧。把你们工作服马甲换给我们,我们来给你们交换做一会志愿者吧,如果有游客来了,我们来替你们介绍,放心去吧。”

大家都觉得这是个很好玩的主意,三姐妹一开始很惊讶,也有点不好意思,稍微推搡了会,也就大大方方地把马甲换给了我们,三人开心地骑着她们的小电驴出发了。

“时间在这里就是需要被忘记的”

下午2点,等到了李知弥老师,他是最先开车到的,时间还够,于是就带他去了三姐妹那边。

一路上,和李老师边走边聊,我说“还好您早到了,至少可以多逛一个点位,这个地方虽然远,但很值得一去。可是我们也只能在那边待一会,就得赶回来和其他人汇合,因为村里的室内点位志愿者5点就要下班了。”

李老师却说,“不用赶时间,时间在这里就需要被忘记的。我们可以慢慢来,看得到的就多看些,看不到的也是天意。不用为了想着后面的时间,反而此刻没法安心,就算看进眼里,也看不进心里。”

是啊,大不了明天继续好了。当下决定把这里留到明天继续,反正只要明天不去其他地方,时间就足够了。

不多时,其余几位坐高铁的朋友们也到了,于是我们便开启了“特种兵看展模式”。

从向阳老师的作品《进化中的尘埃》开始,再到《五百笔》、《记忆的容器》,今年新的作品《井》,TANGO老师的《泉友酒馆》……我们马不停蹄,一路也遇到了很多认识的志愿者,大家都热情地跟我们打招呼,我也被大家戏称为“梁支书”。

有志愿者刚好背着第一年送她们的「美好的书」的“茭情”包,而正好“茭情”这幅作品是李知弥老师画的,志愿者争相和李老师拍照。

和“吕大头”的打赌

人称“吕大头”的志愿者(她已经是2届志愿者了)陪着我们一路讲解了很多作品,其中《记忆中的容器》,她还讲了一个关于我和她的故事。

是因为这届「艺术在浮梁」开展的时候,她正好分配在《记忆的容器》这里,在她当时介绍完作品后,我开玩笑说“大头,虽然你现在讲解得很麻溜,但是我问你一个问题,你肯定回答不出。”

她不相信,“梁老师,不可能有我回答不出的问题,要不我们来打个十块钱的赌?”,我笑着说,“好啊,那我问你,你知道这里一共有多少个容器吗?”

她愣了一会,尴尬地抓了抓头,笑道,“好吧,愿赌服输,我的确不知道。”

后来过了一天,她给我发消息,说“梁老师,你那个问题的确是难倒我了,所以我今天中午午饭也没吃,数了三、四遍,终于数清楚了,一共332个,加上外面的两个大缸,一共334个。”

从此,这段故事也融入了她的日常讲解,每天和大家分享。

我说,“大头,你去数一下也是对的,否则就没有这样一段讲解故事素材了是吧?哈哈哈……”

我接着问她,“如果艺术节结束之后,你还会那么热情地对来的游客吗?”

她说“当然啦,我肯定会的,我希望我们村子被更多人知道,喜欢。谁来我都会这么对她的。如果还能再卖点我的茶叶,那就更好啦。”

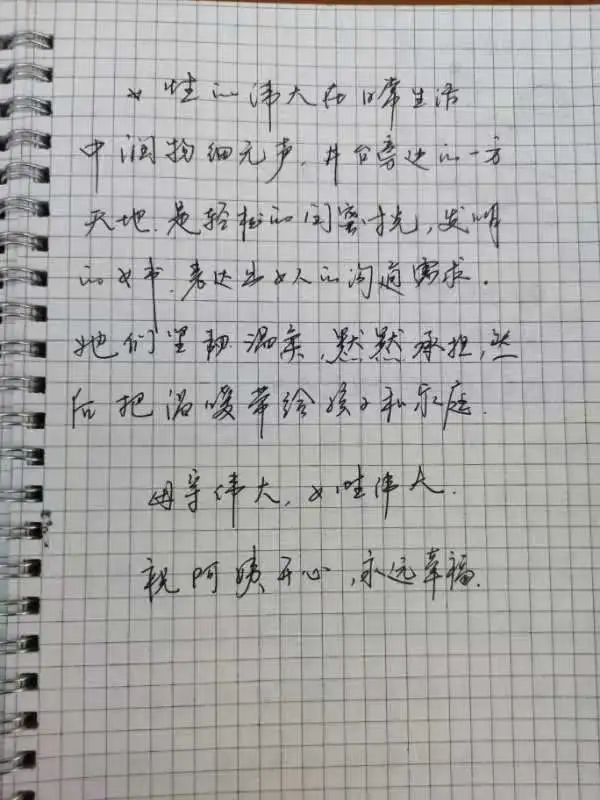

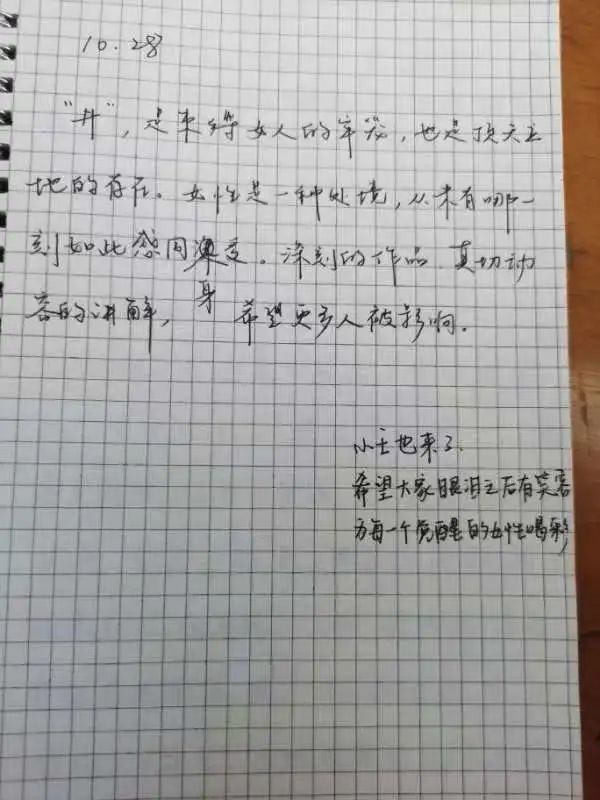

静梅和《井》

随后,我们又来到《井》这个点位。

在这里,艺术家陶艾民用洗衣棒槌、洗衣板记录下了一代移民女性的共同记忆,从中我们可以窥见艺术家关注的女性话题与寒溪村村民的故事如何碰撞、生长并最终成为了现在的样子。

《井》陶艾民,摄影©「艺术在浮梁」

点击链接阅读作品介绍?《陶艾民:在<井>边,诉说一代女性的共同记忆》

大头说,这个点位的志愿者是这届的新人,也是今年的金牌讲解员,你们一定要听她讲。

果然,这位“静梅”一开口,就能感受到她的专业,不疾不徐,娓娓道来,最重要的她竟然是这个屋主的儿媳妇,所以带入了自己的情感,把这个屋子的故事,以及这个作品《井》,不仅仅是艺术家的表达,还有她自己对“女性”的理解,都栩栩如生地描绘给了我们。

四梅,就是“事没”

我们就这样走走停停,真的逛不了几个点位,很快已经接近5点了。

大头说没事,我们有个姐妹群,有时候还有观众没逛完的,她们会互相在姐妹群里招呼一声:“姐妹们,还有客人哈,稍微晚一点下班。”然后大家都会等最后一波客人逛完再回去。

所以当我们来到最后一个点位,文娜老师《求签》作品的时候,已经有一个志愿者早早等在门口,老远就听她喊道“梁老师,我在等你们呐,我听到姐妹群里说是你要来,太激动了!你知道吗,不是你的鼓励,我是不会来艺术节当志愿者的!”

看我一脸懵,她继续说,“你不记得啦?去年你来的时候,我在田里种地,你看到我,跟我聊天,问我这些是什么菜,还问我为什么不来做志愿者。我当时想都没想,就说我不行,长得又不好看、又不会说话,人家怎么可能要我。

你当时对我说,‘谁不是从0开始的?你看看其他志愿者,最早也都不敢说,一年后所有人都有了很大的变化,你也应该去试试看。’所以我今年就来报名啦!

现在我不仅敢讲话了,而且还能帮公司卖掉很多单点票呢(就是这个作品设置的单个点位的门票)!虽然每天要说很多话、喝掉很多瓶水,但是我很自豪,每天都很开心,所以我每天都在心里感谢你。”

听完她说的,我无比感慨地说,“你最应该感谢的就是你自己呀,你那么开心,这种开心是可以感染我们每一个人的,就像你叫四梅,就是‘事没’哈,和后面门檐上的字‘心里有事’,刚好相反,所以你在这里最合适不过啦!”

“哈哈哈哈哈”大家笑成一团,围着四梅解读彼此抽到的签文,签文都是“想开一点”,“多大点事”,“都不容易”,“就这样吧”,“习惯就好!”

在欢声笑语之后,我们结束了这匆匆的2小时村子室内展的行程。

晚上我们在茶兴餐厅吃饭,喝了泉友二年陈的三瓶黄酒,一致决定明天上午不去原先计划的景德镇市集了,要慢慢走户外的几个点位,包括「美好的书」以及“三姐妹”的世外桃源。

在茶兴的茶室喝完了茶出来,村子里已经一片月色。看着广漠天幕下闪烁着的满天繁星,大家都感叹这一天是如此地身心满足,纷纷回到民宿枕着月色星光各自睡去。

11.25

晴

Day 2

一早八点(略过早起看日出的朋友们),在爱梅民宿的客厅吃了丰盛的早餐,我们准备启程去最远的“三姐妹”处了。

左右滑动

即兴发生的三幕“戏”

正要走的时候,我又突然CUE了一句爱梅:“爱梅,你唱歌那么好听,要不给我们唱一首吧!”没想到爱梅毫不犹豫说“好呀”,答应得让我们都措手不及,这也太给面儿了!

于是她家门口的空地马上变成了天然的舞台,她唱了一首自创的民歌,深厚而高亢的歌声划破天空,连她家的小黑狗也变成了舞台上的NPC,帮她走起位来。

这俨然一场沉浸式环境戏剧的开场,没有任何安排,第一幕就这样上演了。

欣赏完爱梅的演出,我们沿着茶田继续走着,路过一片壮观的茶园,有着层层叠叠的茶田为背景,这里是之前村里节日表演的地方。

我灵机一动,让我们随行的杨“天真”去高歌一曲,我用徐爱梅的表现激励她,于是她也大大方方地站在茶田间放歌一曲周杰伦的《青花瓷》,也不枉费她曾经和胡彦斌同一届参加东方新人的经历。

结束了第二幕,走着走着,Nicole和杨“天真”又鼓励起小村民徐欣怡(茶兴餐厅老板娘的女儿,也是我的小跟班),说我们一个给你伴舞,一个给你放BGM,一起来一个合作版。于是,这首洋气的《Queen Card》就在她们三个的完美合作下诞生了,这两天我都被这首歌上头了。

三姐妹的故事

总算走到了“三姐妹”这边,迎接我们大部队的还是那“远方的呼唤”:“Hi!大家好~~~,梁老师,今天我们很早就来啦,因为昨天你说今天还要来,你们要喝什么咖啡,我现在就来做。”

就像对山歌一样,我们远远地大声回应她们:“我们要5杯拿铁,3杯美式,都要热的哈~~~~”

走到近处,一个个都换上了好看的衣服,鲜鲜亮亮地一排站在我们面前。

“呀,今天怎么穿地那么好看,还都化了妆!”

“因为要等你们呀,而且是最后两天了,我们更加要珍惜,要漂漂亮亮的!”

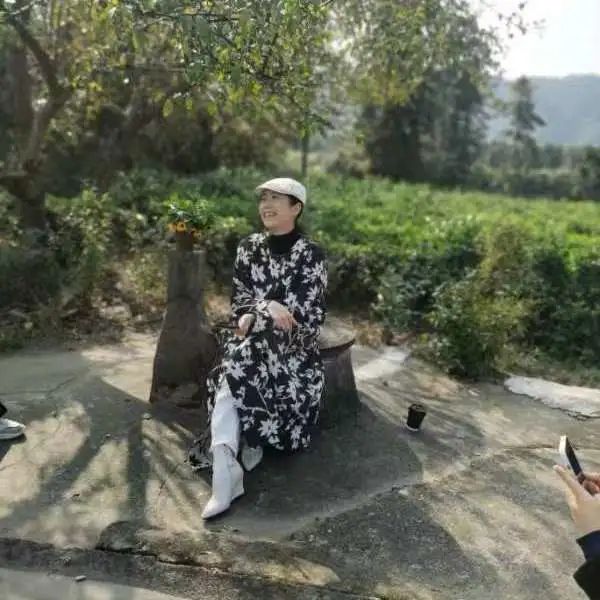

看完作品,我们围坐在院子里那口井周围,开始听三姐妹讲述她们的故事。

三姐妹自创“作品”--“依然爱你”

“我们利用了王大水家的枯井,在井口上插了鲜花和新鲜的茶叶,虽然这口井没用了,但它哺育了一代又一代人的生命,我们大家谁也离不开水,不管到什么时候,我们依然爱你。”

先是她们最早的面试经历,除了本村优先的前提条件以外,最重要的就是:自信,开朗,爱交流,普通话标准这几个条件。

50个人留下了17个,可见三姐妹也是凭实力取胜了。其中两位从重庆过来这里已经7、8年了,她们提到虽然那一批里也有人选择回去,毕竟还有很多亲戚在老家。

但也有一部分人在这里安了家,踏踏实实地住了下来,因为这些年在这里也有了很多舍弃不下的东西了。

她们说,重庆是他们的“家乡”,但是这里已经是他们的“家”了。这不就是“吾心安处是吾乡”嘛!

中国有太多的人,背井离乡,又把他乡,慢慢的变成新的故乡。情到浓时,Jane姐姐念了一首顾城的诗《门前》送给三姐妹,此刻时间凝固了……

《门 前》

诗/ 顾城

请上下滑动阅读

大家一边听,一边默默地擦拭着眼泪。

这种对土地的情结,对生命中美好事物的珍惜,在这浑然天成的自然环境里生发出来,每个人都成了舞台上的一份子,一起演绎了这一幕温暖深情的人生序章。

我们依次坐在这个“井盖”上,像是一场场“独白”,表达了对她们的祝福,也表达了来到浮梁前所未有的感受。

杨“天真”代表大家送给三姐妹一首《太阳》,作为我们此行的压轴曲目

回想起来,这样不刻意,甚至是不假思索、在不同场景下时刻真情流露的表达,不就是一场最好的沉浸式环境戏剧么?

不知不觉一上午就泡在了这里,到了不得不分别的时刻了,毕竟「美好的书」还没去,下午又有朋友要回上海,所以不得不说再见了。

当我们三步一回头地往回走时,她们三个一直站在原地,向我们挥手,走远了回头望,她们还是一动不动,直到我们消失在路的尽头……

自然流露的、真实的故事

才是最动人的

好不容易等逛完「美好的书」,吃完午饭,大家依依不舍地离开了村子。

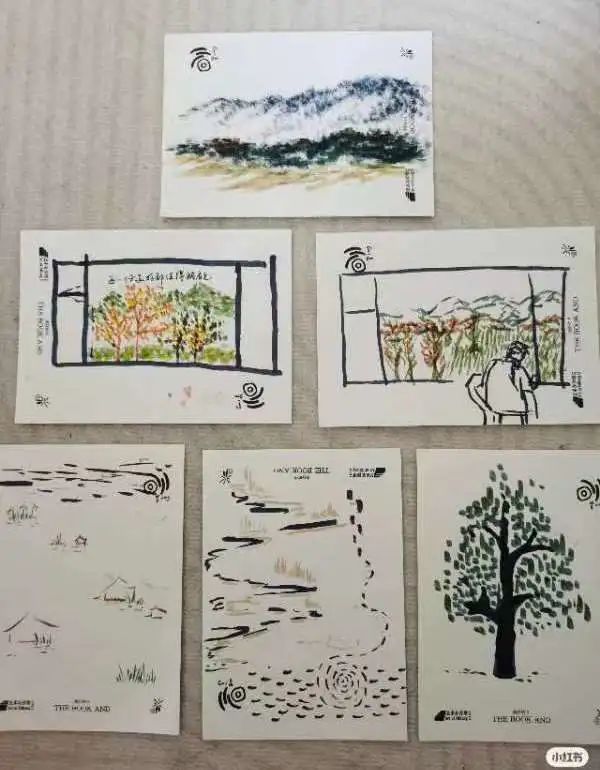

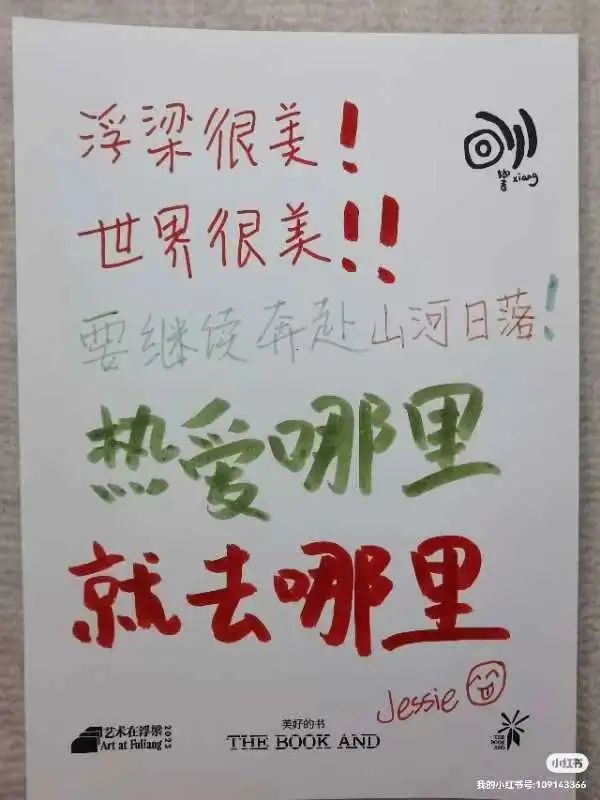

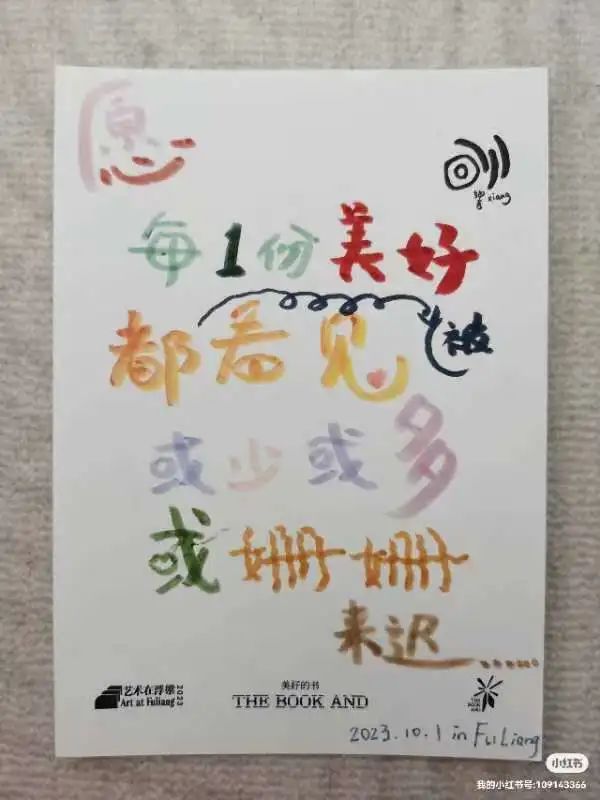

左右滑动

左右滑动

其中一个朋友说,这是她这辈子最好的旅行体验了,没有之一。

另一位说已经安排好了下一次的家庭计划,一定要来村子里住两天。还有一位说,回去不能告诉朋友和同事,否则会让别人嫉妒死的。

李老师吃饭的时候对我说:“梁老师,你真的应该把这些故事记录下来,多感人啊。”

“可是我不会用小红书,也拍不来好看的照片和视频,先学学再记录吧。”

“就像画画一样,越是有技巧的学院派反而更有匠气。这些年我画的画越来越像小孩子了,说的话也越来越平实了。所以,技法不重要,自然流露的、真实的故事才是最动人的”。

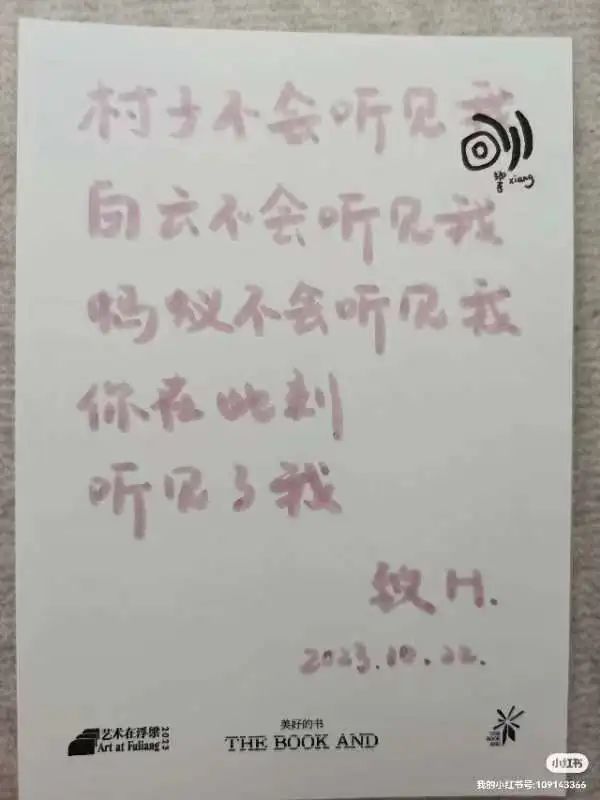

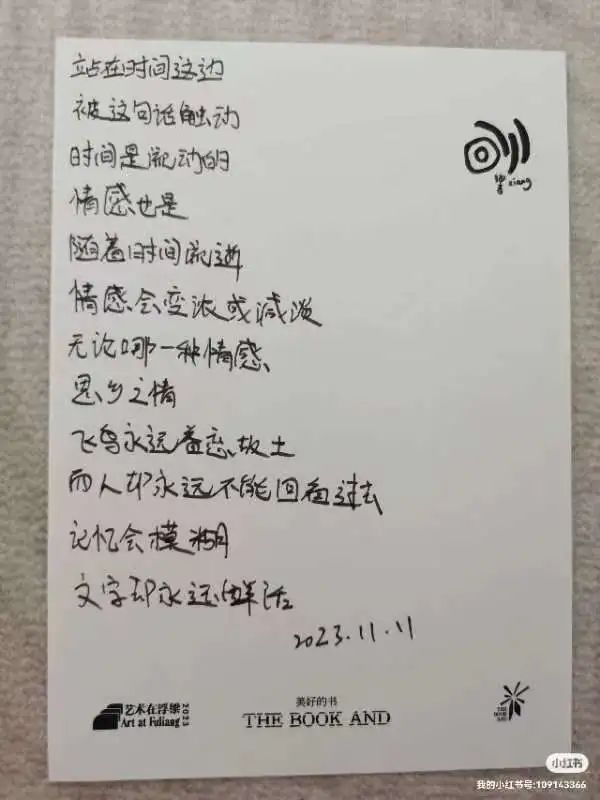

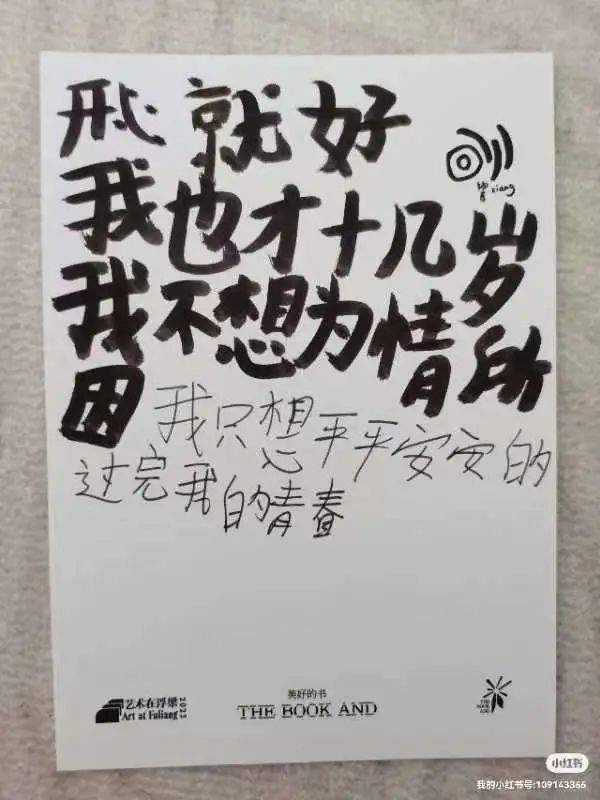

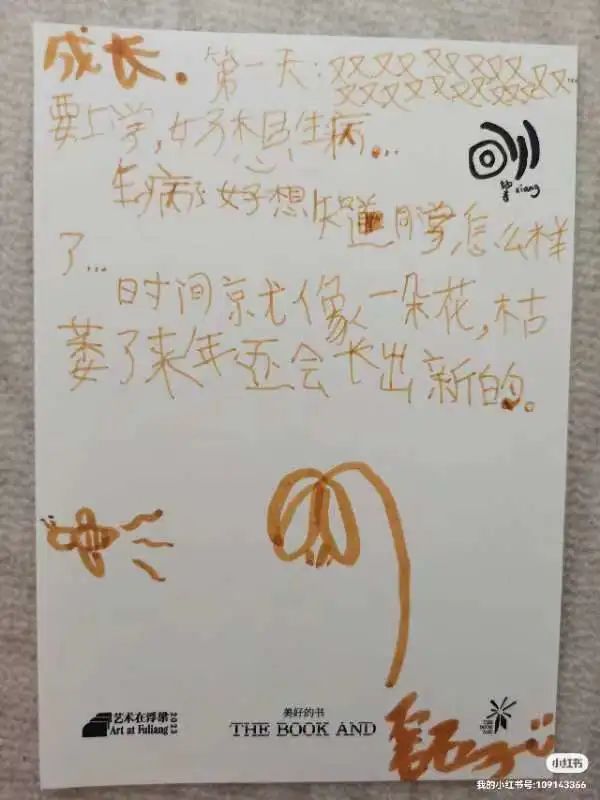

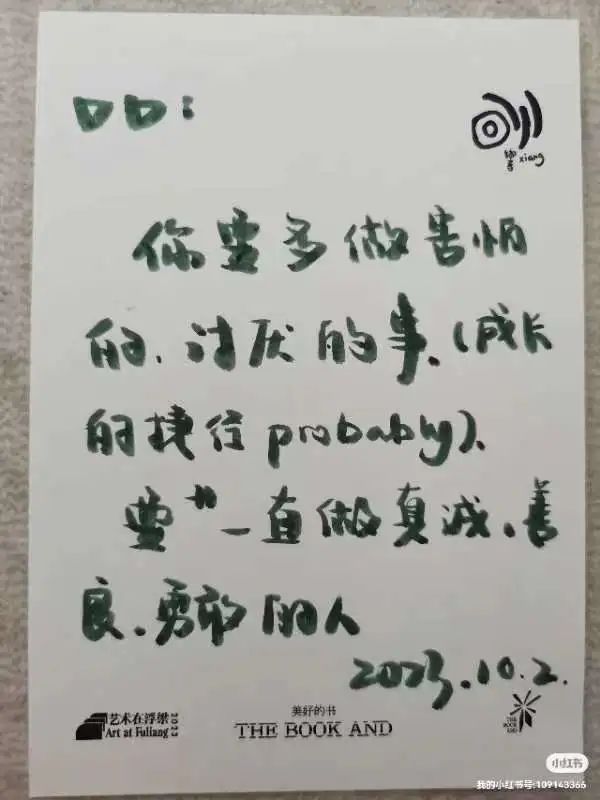

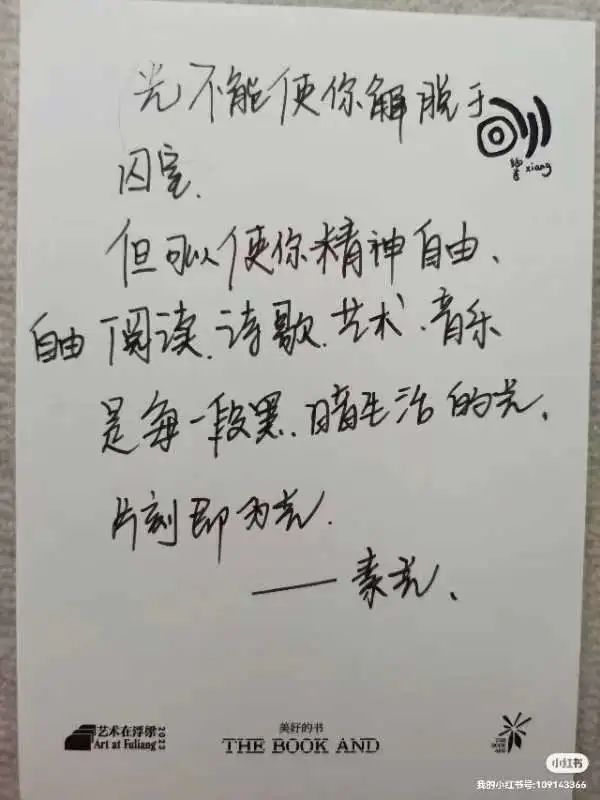

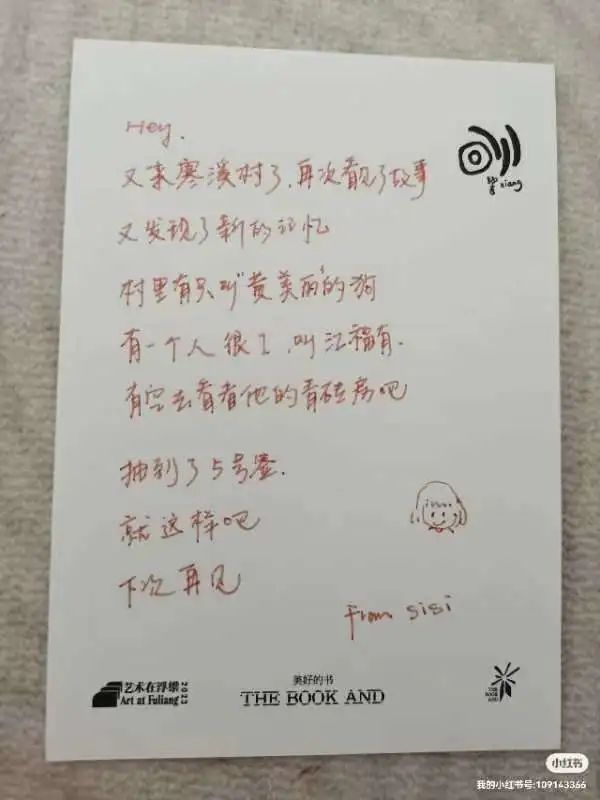

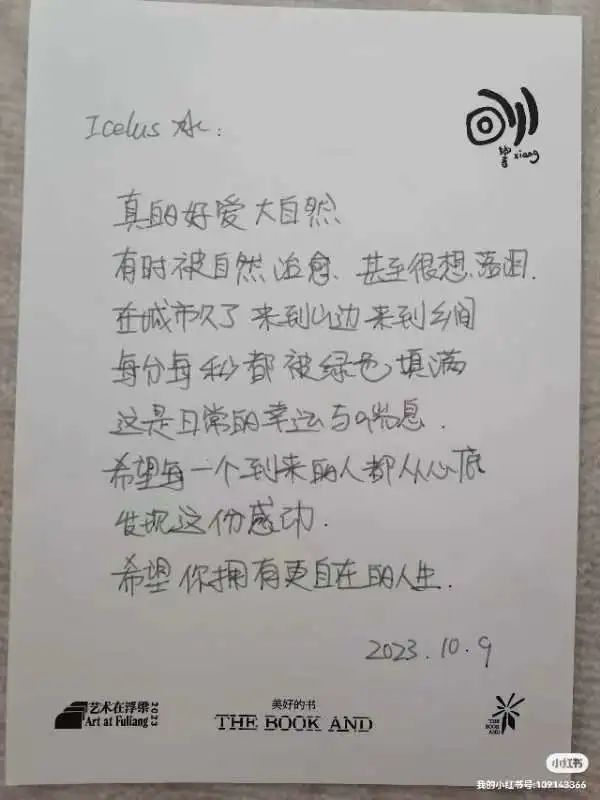

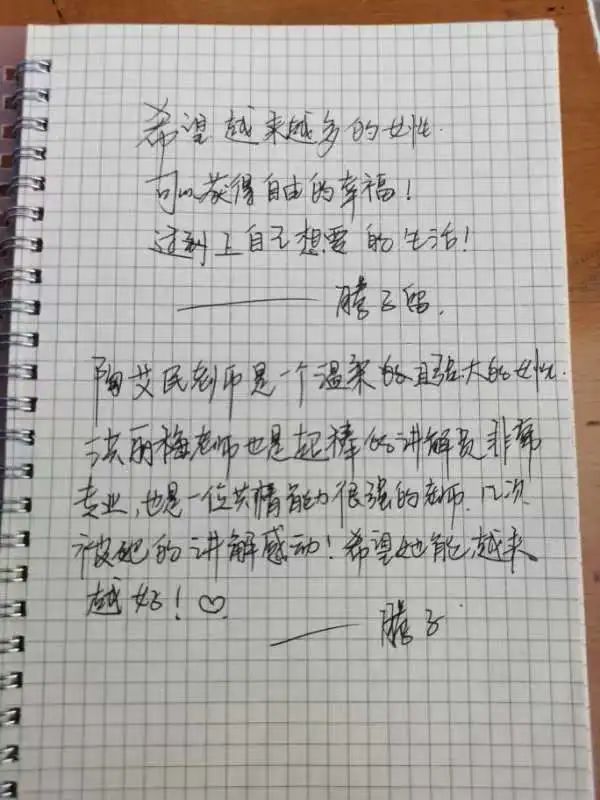

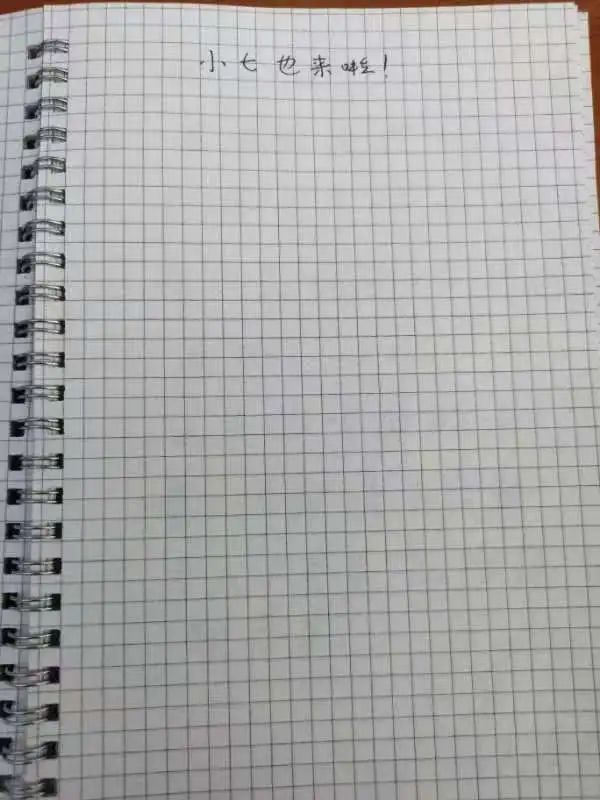

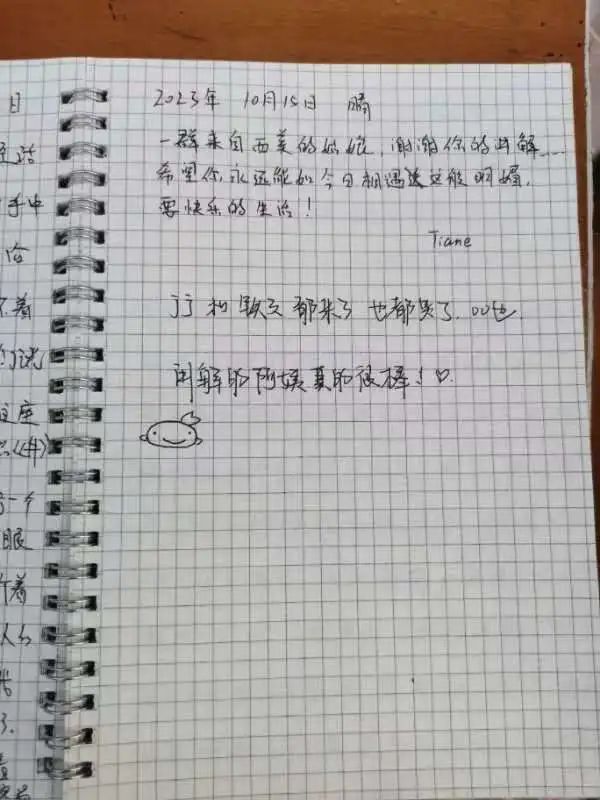

静梅的日记

送走了她们,下午我又接待了三位厦门来的朋友,这一轮在《井》这个作品的屋前再次听静梅讲解的时候,她给我看了她的日记。

当她分享完其中几个故事后,我感叹她的写作能力,文字的深刻性和隐喻的功力,加上她朗读的这种表达能力是如此之强,绝对不输任何一个专业写作者。

我鼓励她可以把整本日记本出版出来,这些真实的故事足以打动每一个人。

摄影:©白

左右滑动

静梅说:“我可以讲三分钟、五分钟,还可以讲半小时的版本。如果你有时间,你愿意听,我会把这个村里关于‘女人’的辛苦,也关于女人的‘幸福’都告诉你。

十月份讲的时候我发现很多人听完讲解,会流着泪离开。我想大家来玩应该让大家开心点,然后我就自己琢磨了一个让你开心着出来的版本说给你听。”

两天的行程太匆匆,流水账般地絮叨了整个过程。

记录是为了不遗忘,记录也是为了让自己再次回到那个时光里,更是为了让自己有个深度思考的时机,到底这几天我们收获了些什么?

#01

关于「美好的书」这届展览

——「回響」

「回響」从城市发声,深入到乡野建立跨越边际的连接,在共同的故土上探索「城市里消失的」和「乡野里被遗忘的」背后的答案。

关于「城市里消失的」和「乡野里被遗忘的」的答案是什么?是城市里消失的“附近”、人与人之间的亲密关系?还是离开乡野太久之后我们早已丧失了与土地的连接?

或许现在我们还是无法回答这些问题。

但是,因为我们都是大地上的异乡人,我们拥有共同的挑战和探索,才会有这样更持续的对话和行动。

在「回響」之中,我看到更多的人因此放下对于现实困境的迷茫,走到真实的生活里,深入附近,抵达乡野,这已足够。

也许答案不重要,这个过程本身正在向我们敞开所有的意义。

#02

再看“大地艺术节”的意义

这次回到浮梁,最大的感受是经过近两年的实践与铺垫,「艺术在浮梁」在这里已经赢得更多村民的接纳与喜爱。

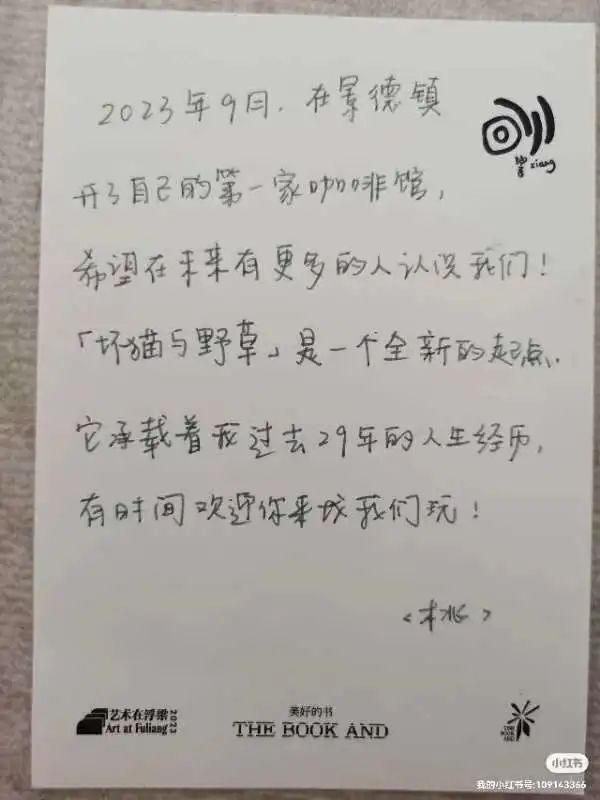

游客的不断到来,村里的茶叶卖得更好了,新的乡村生意也陆续开张,更多的志愿者也从四面八方来报名了,年轻人也回来创业了,一切似乎都在往更好的方向发展。

在村里,一些备受欢迎的老作品得以保留,它们似乎已经和土地长在了一起,成为这个村子的一部分。

一些新的作品也顺着自然肌理慢慢发芽,与村民的生产与生活交织在一起。当游客在其中游走时,彼此交相辉映,互为风景。

对于“人与自然、人和土地”之间的关系,对于“艺术与乡村”之中的逻辑,村里人永远有自己的理解和表达,这些对于我们来说往往是出乎意料的惊喜。

当城市开始重新关照乡村的时候,这些蕴藏在土地之中的,留存在乡村秩序里面的,我们祖先的智慧和熟人社会中的归属感,又重新回到我们的生活当中了。

对于乡村来说,我们未必能改变什么,因为乡村本来就是像土地一样,有它自己的自然规律和生存法则。

如果我们的到来,可以带来些什么,我想可能就是把世界带到他们面前,让他们有朝一日也愿意出去看一看。

同时,告诉他们,家乡很好,孩子们有朝一日,也可以回来建设家乡。

#03

关于“社区社群”的营造:

志愿者都是村民,共同生活在同一个社区里。这也是一种最小共识、拥有弱连接的社群生态。这种基于同一个社区的社群建构,靠的是彼此之间的熟人关系。

因为大地艺术节的介入,使村民可以共同参与一个外部活动,而这个活动可以让他们为共同的诉求而团结一心,共同努力,无论是精神上还是物质上的。

而且因由时间看得到更多的回报和价值,这种关系的粘性会变得非常强。但这一切未必是有意为之,可能都是自然而然的结果。

如今很多人只是考虑个体如何活下去,关注的也是小我。而真正的美好生活是融入大家,融洽地与他人共同生活,这也是回应项飙老师说的“附近”理论。

#04

关于“自然的感动”

没有什么可以把人轻易打动,除了真实。

在乡村,在田间,在自然里,你可以看到最真实的土地给你带来的自然的反馈;你也可以收获到来自于质朴乡民给到你的那种城市里已然消失的人和人之间的亲密,没有任何取用关系的交流是最放松的。

感动皆因真诚,我希望在真诚的土地上,能够有人懂得,有人珍惜。然后,把种子撒向更多的土壤。

#05

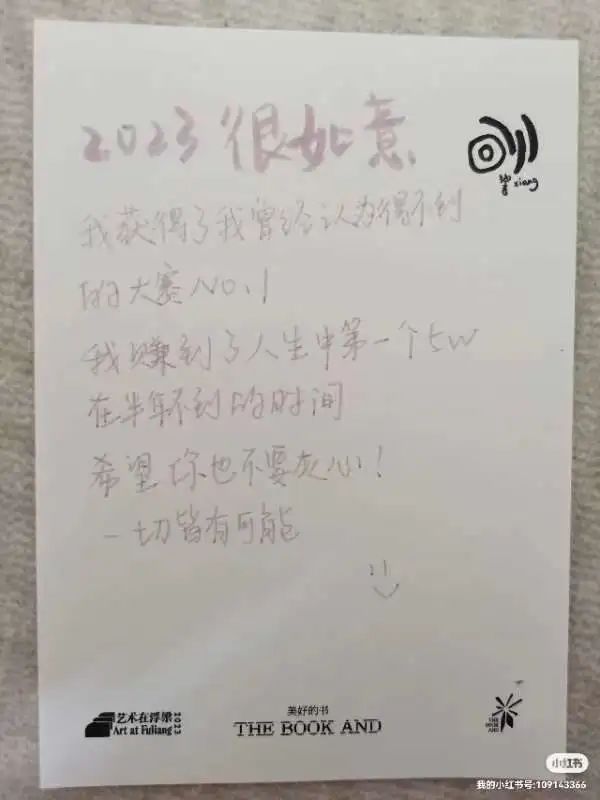

关于“自我”收获

生命是一个进程,我们一路走来,都在寻找生而为人的意义。只有通过沟通,对话,产生理解,在理解的基础上产生新的知识,力量,创造。而意义,就是在对话中产生 ,在和具体的人在具体的场景下彼此构建成的。

做自己,被看见,这就是激励他人最好的方式。全然活出你自己,自己活地开心,然后被看见,这是最好的助人方式。这些村民是这样,我是这样,我们每个人都是这样。

成熟不是为了走向复杂,而是为了抵达天真。向内,安顿自己;向外,好奇探索,重拾对他人的关怀。

#06

关于“创造力”

我想到了《倦怠社会》这本书,当下绝大多数的成年人都患上了倦怠综合征,不仅筋疲力尽了我们的身体,也消耗殆尽了我们的心灵。

伴随着越来越多的工作和越来越爆炸的信息,我们没法停下脚步。停不下来,我们就没法好好观看,思考,表达,甚至享受无聊。

而真正的创造力和想象力,正是在慢下来的状态下产生的。

乡野自然的环境总有非凡的魔力,使感知的颗粒度变得精细,隐于烟火日常的细小之美浮现在眼前。

或许这一次我们该向乡野、自然、村民学习如何专注在真实的生活中,拥有平实简单而有哲理的表达,拥有沉思的专注力,这样才能使我们更加接近我们自己的内心。只有真正明白了自己从何而来,才会知道将要去往哪里。

#07

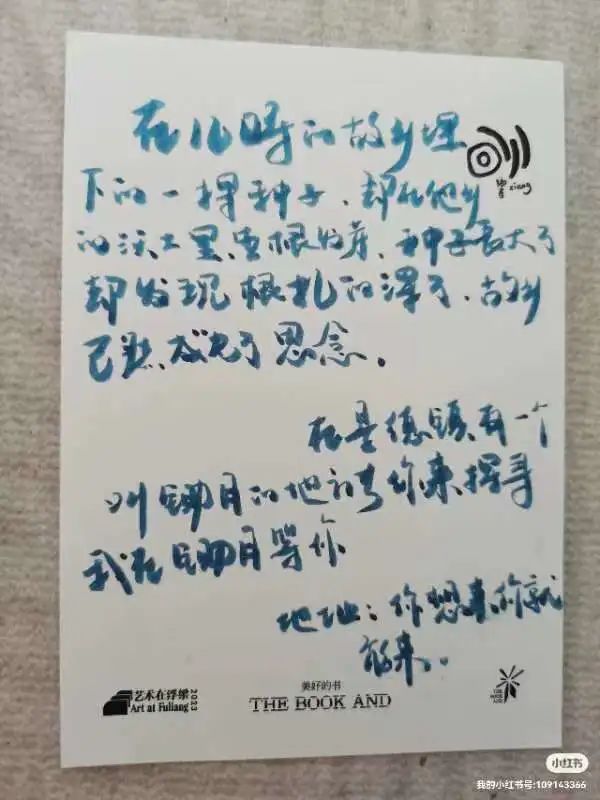

关于“乡愁”

我们每一个人都有乡愁,无论你是在城市长大,还是在乡村出生。乡愁是与生俱来的一种对于过去生活的回忆和缅怀。

透过时间的滤镜,我们期待看到那个缓慢的,自然的,笃定的,有少年感的生活状态。

#08

关于未来的思考

对于艺术家、创作者来说,大地艺术、公共艺术可以传递什么样的价值,应该提出什么样的问题,给予社会什么样的思考,是否有属于自己的答案?

对于每一个个体来说,如何保持对生活的敏感性,如何延展人生的宽度,不只把关注点放在自己身上,不奔着结果或是纠结意义,去发现身边万物之美,与构建人与人的关系。

对于商家来说,如何使精神消费成为一种刚需的消费形式?从关于“人性”消费的红海中脱颖而出,进入“人心”消费的蓝海。

对于政府和相关企业来说,如何为城市,为乡村带来更多的公共活力,创造更多治愈人心的公共空间和内容。

写在最后

然这短短两天的相遇也不过是生命中的一个转瞬,也许最终都会忘记那两天发生了什么,但是一定会记得一些微小瞬间留在心里的感受。

当你愿意把时间花在一个人,一件事上的时候,当于和他分享了你生命的一段旅程,不管最终结果如何,反正那个人,那件事已经成了你生命中的一部分。

我看到这些“动心”正在发生,而且相信一定会蔓延出去,无论用多久。这些故事会被我,被我们每一个经历过的人,用自己的故事重新演绎传递出去。

这些小的发生,小的片段,其实是我们继续前行的动力,我就希望这些点滴能让更多的人感受到。

借用好友郑轶《入世的巅峰》中的一段话结尾:“每一个走在自己生命旅程里的路人,拥有着相似的爱恨悲喜,穿越着同样的迷茫困惑,最后发现,其实人间烟火才是一场真正的修行。

这个过程也许就是人间剧场所有遇见的意义:在尘世间的热闹里,每一场狭路相逢都像一面镜子那样,帮助照见我们自己身上那个看不见的,叫做‘自我’的东西。众生有情,人间值得。”

THEBOOKAND

主办方

「美好的书 THEBOOKAND」

联合主办方

「艺术在浮梁」

展览艺术合作伙伴

艺巢ARTSNEST/九口山/壹本印画

可持续旅行合作伙伴

UTC行家

社会创新内容合作伙伴

BottleDream

社区营造领域合作伙伴

大鱼营造

展览内容合作伙伴

践谈APT /一见图书馆/广西师范大学出版社·新民说/果麦文化/机械工业出版社华章分社/惊奇WonderBooks/理想国/浦睿文化/ 上海译文出版社/微言文化/未读/中信大方

跨界活动合作伙伴

PLUS FACTORY/还原剧团

展场空间设计

侯之

展场支持

Road2路途

特别鸣谢

笃是文化/森林先知/茶兴餐厅

项目团队:

项目发起人 | 策展人:梁亮

项目发起人 | 建筑师 创作者:侯之

执行策展人 | 费仁宇

摄影摄像 | 杨十一

本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载请务必注明出处,尊重他人劳动成果共创和谐网络环境。

转载请注明 : 文章转载自 » 纵马网 » 生活笔记 » 「回響」游记|没有什么可以把人轻易打动,除了真实