汉符云游记丨寒风不冷两来风

- wang

- 2023-12-16

- 生活笔记

- 108浏览

- 0评论

摄影/刘紫嫣

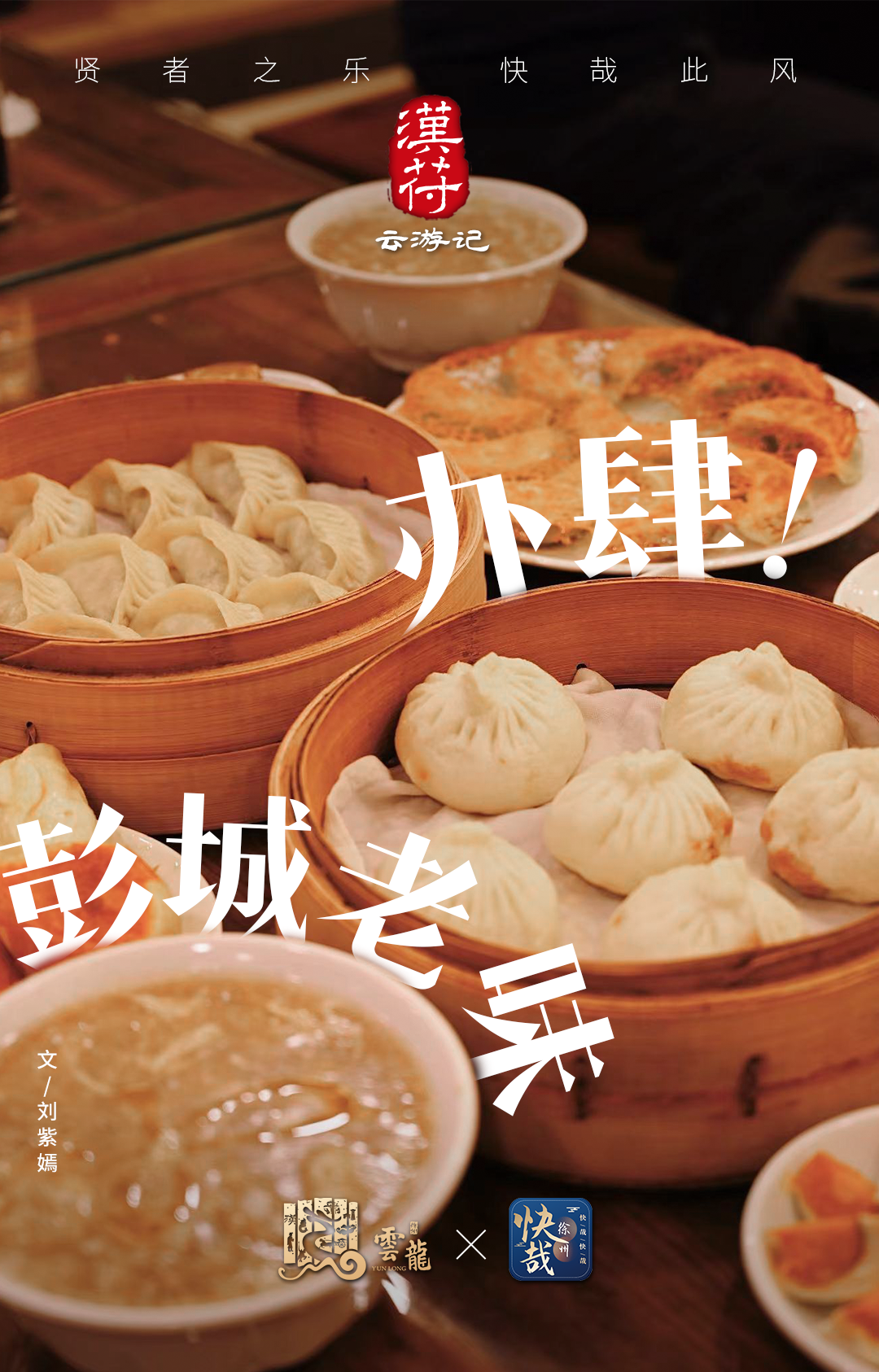

徐州,这里有热情的徐州人,有酣畅淋漓的烧烤,有鲜香麻辣的地锅鸡,有美景皆有的一年四季,有喋喋不休的邻里街坊。这里有市井文化,这里有百年的传承。

今年冬天的第一场雪,如约而至。在冷风中,用一顿辣汤包子暖暖身子。这是只属于徐州的彭城老味。

辣汤的故事要从一千多年前开始说起。

摄影/孙铁恒

△大同街两来风

它100年的时光都陪伴在我们身边。两来风最早在钟鼓楼下的一条大同街和淮海路的小巷子里,生意极好。

据《徐州市饮食行业志》记载:上世纪四十年代,山东人刘某在现文学巷与淮海路交汇处开一菜馆,其北和东有门。一日,有客人进店品尝鳝鱼辣汤后赞不绝口,题赠“客从两面来,顾主风踊至”。店主取其中“两、来、风”三字为名以记此段佳话。

从上世纪八十年代开始,两来风扩建,对辣汤的用料配方及制作工艺进行了改进。

摄影/刘紫嫣

摄影/刘紫嫣

摄影/徐祥瑞

菜单上几十种主食,都是辣汤的最佳CP。

后厨是玻璃窗口,所有制作工序都可以清晰看到,保证食材新鲜、干净卫生。

从过去到未来,两来风的“网红之路”从未停歇,在你不经意间,它早已完美打入了你的社交圈。

摄影/刘紫嫣

2020年,两来风开始迈入数字化,开启了线上版图。

周末睡到自然醒,打开手机,动动手指,等着那熟悉的味道送到家里,然后发个朋友圈:被辣汤叫醒的一天,真香!

△两来风38元精品套餐

精品套餐,汇聚两来风经典味道,非常适合第一次来徐州的朋友和选择困难症同学,主打一个丰富。

朋友来徐州,那必须要整一顿精品套餐。套餐内容根据时令略有更改,38元—200元不等,根据需要选择,丰俭由人。

摄影/刘紫嫣

在鲜活的岁月里,两来风的老字号也成为了大家记忆中不可替代的“家门荣光”。

不论是朋友还是亲戚,临行前,必然少不了几份伴手礼。最爱吃的包子,在家就能复刻出来;中秋的月饼,也有两来风一份儿;徐州最特色的烙馍卷馓子,卷的就是情怀和老味儿。

摄影/徐祥瑞

千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始见金。

两来风之所以为老字号,在于其能守得住经典,坚持初心与传承,更拥有一颗随时都想向上的“好胜心”,这大概就是它对于新时代最好的回应。

云动文旅

微信号|yundongwenlv

本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载请务必注明出处,尊重他人劳动成果共创和谐网络环境。

转载请注明 : 文章转载自 » 纵马网 » 生活笔记 » 汉符云游记丨寒风不冷两来风