来前订了哈佛的Student Guided Tour,听听本校学生讲述这所美国历史最悠久大学的故事,甚是期待。

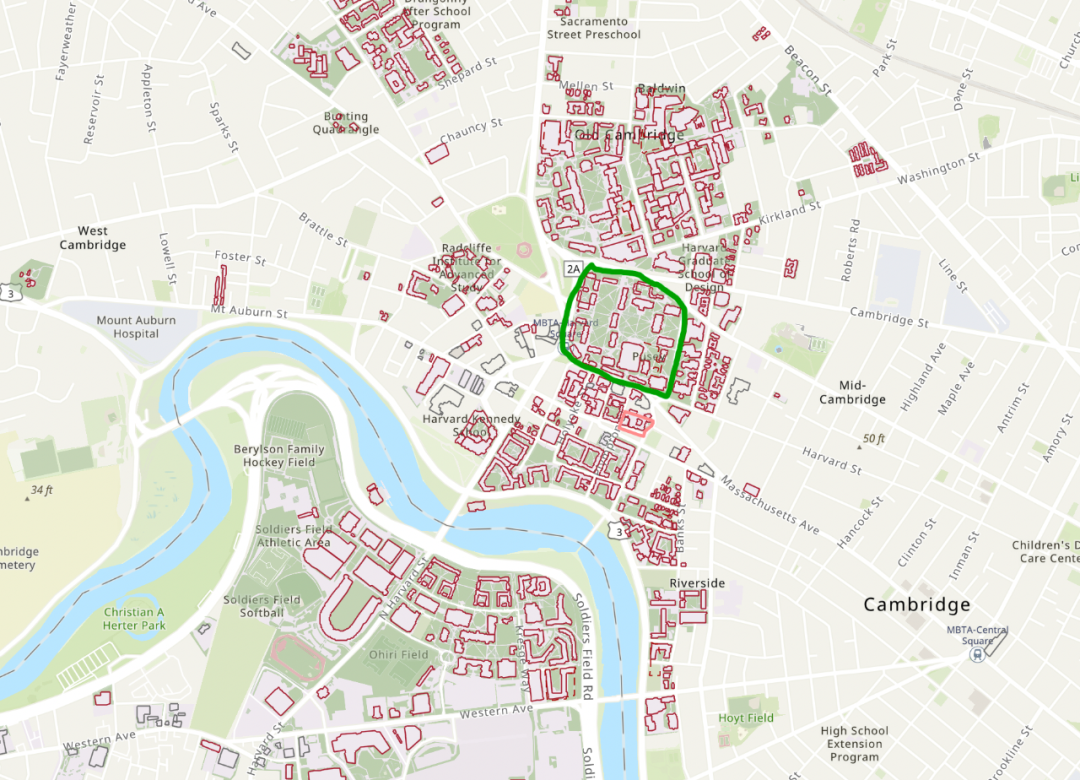

五月花号登陆十六载,第一批殖民地孩童长大成人。1636年马萨诸塞殖民地的立法机构拨款建立了一所学院,这便是哈佛大学的前身,最初目的是培养清教徒牧师。1638年,学院获得John Harvard遗产捐助后改名为Harvard College。建国以后,哈佛得到快速发展,逐渐成为全美乃至全世界最优秀的研究型学府。学校面积不小,各个院系建筑散布于查尔斯河两岸。有限时间跟团仅能参观校园的核心区域-Harvard Yard(哈佛园)。这里是最早的校址所在。其中西侧1/3便是当年John Harvard遗赠的土地,被称为Old Yard。今天的导游名叫Lizy,主修脑神经科学,大学三年级。Harvard Yard是本科生学习生活的主要场所也是她最熟悉的区域。哈佛园是有围栏的,这在美国私立大学中并不少见。一行人由西侧的Johnston Gate(1)旁便门进入。此处即校园正门,建于1890年,最为古老,由Johnston捐资。“每个哈佛学生只能通过这门两次,入学和毕业。因为大家都相信Johnston的诅咒:多次进出会导致挂科,哈哈。”Lizy讲述道。"Harvard Yard 不大,这里挤着大部分的本科学生。我们第一年强制要求住在园内,宿舍都是多人间。大二以后可以选择住在园外。我们平时上课很多也在此处。"进入园中,右手侧的建筑(2)是Massachusetts Hall,建于1720年,是哈佛现存最古老的建筑,历经了三个世纪的风风雨雨。约翰.亚当斯,萨缪.亚当斯等多位名人曾在此楼中度过学生时代。目前1~3层是哈佛校长的办公室,实验室与住处,而4楼则是学生宿舍。

“大家都不愿意住在这里,没人敢半夜在校长头顶上开Party。” 她介绍说。

“所有校长都会住在这里么?还是只是其中某几位?” 我问。Lizy略作思考答道:“是的,至少最近的五十年间都是这样。”独立战争期间,华盛顿曾在Massachusetts Hall周围驻军,以围困波士顿英军。1778年州议会曾单独拨款赔偿士兵对校园造成的破坏。“那之后我们为华盛顿颁发了法学学位,虽然他并未在哈佛上学。大概校长知道他即将成为美国总统吧。”与Massachusett Hall相对的建筑名为Harvard Hall(3),目前作为教学楼使用。其落成于1766年,是此处第三座同名建筑。最早的房子造好不久即因质量问题倒塌;之后重建的木楼于1764年失火焚毁。18世纪,Harvard Hall曾是学校的图书馆。当时哈佛规定学生只能在馆内阅读。火灾前夜一名学生疲倦至极,怀侥幸心理违规将书带回宿舍。第二天发生火灾后馆内所有书籍均付之一炬。这位同学将书交还校长,并期待自己因保护了仅存孤本而将受到嘉奖。校长果然感谢了他,随后将其开除。规矩就是规矩,没有例外。

最重要的人,John Harvard的雕像就安置于University Hall一侧,正对校园大门。基座上刻着:John Harvard, Founder, 1638。约翰.哈佛作为一名清教徒牧师带着自己全部的书籍和有限的家财于1637年从英国移民至新大陆。他被当地议会建立大学的决心和行动所感召,在因病去世前通过口头遗嘱将自己半数的现金(约779英镑),全部的书籍(400本),和土地(哈佛旧园)捐给学校。这笔钱当年对一穷二白的殖民地乃是巨款,学校当即决定改名哈佛以表感谢。“这个雕像又被称为Statues of 3 lies, 所述的三条信息均为不实。”Lizy讲道。“第一,约翰.哈佛并非创始人,学院最早由殖民地立法机构设立;第二,年代有误,应为1636年创办;第三,这个人也并非本人,大家还记得那场图书馆大火么?有关John Harvard的资料全部被毁。1884年所完成雕像的样貌和所要纪念的人并无联系。一开始校长是反对的,因为担心非真的雕像会向后世传递虚假信息,不过他最后还是接受了捐赠者的善意。”“约翰.哈弗31岁早逝,并未留下后代,对他来说是个悲剧。不过对我们哈佛的学生来说却是件值得庆幸的事情。这里是美国最热门的打卡地点,人们都相信触摸Harvard的脚趾会带来好运甚至考上哈佛。我们留下一些时间在此排队拍照,不过我想提醒大家,这里长久无人看管,摸完记得洗手,请自行发挥想象力...”她指得应该是传说中不少学生会对着基座撒尿,查了一下确有此事。也许是由于对谎言雕像的鄙视,又或是学业压力下深夜醉酒后的宣泄,甚至是故意捉弄百年间络绎不绝的游客,以至于此?

相比拍照打卡,大家更愿意围着导游更多地打探哈佛学生的学习生活感受。“7万多一年,挺贵的,不过我们有很多奖学金。60%的学生能拿到,其中1/3是全额资助。此外还有各种工作机会,靠劳动赚钱。不必担心,没人会因贫穷而被拒之门外。” Lizy挥动着帽子说道。“你的GPA(平均分)是多少,是怎么进入哈佛的?”前排的小姑娘直率地问到,大家哄笑。“呃,我的GPA是4.0+,不过我读的是一所特殊高中。我报考大学的时候正好是疫情那年,本想去一个远的地方,最后还是选择了离家最近的哈佛...”Lizy的回答透着自信,有些好奇她原本的目标是在何方....“这里很挤的,就这么大空间。室内没有电梯和空调,住着并不舒服。很多学生大一结束便会选择搬到校外住宿。”“怎么样才能考上哈佛呢?”问GPA的小姑娘继续追问。

“嗯,他们喜欢与众不同的孩子,比如这种语言世界上只有你一个人研究...当然前提是成绩也要不错。”游览继续,从北边的侧门走出Harvard Yard,来到毗邻旧园的科学中心(5,Science Center)。这里是哈佛最主要的教学楼之一,内设教室,实验室,科学图书馆。1972年落成投入使用。“楼被设计成阶梯状,只要你问一下某个学生在几楼上课,就能知道他有多聪明了。越难的课程人数越少,所需要的教室也就越小。很遗憾,我只在地下室和一楼上过课,但我不认为我比任何人傻。另外不得不说这个楼很丑,那时的建筑都是这样,哈哈。”Liy说道。"哈佛学生可以到麻省理工去选课,反之亦然,两校学分互认。不少学生都会去那边选几门理工类课程。骑自行车十几分钟就到。两个学校之间密切合作,很多资源是共享的,甚至有些联合培养计划。"很羡慕这里的学生,在开放的环境下,可以享受最优质的教育科研资源。向东移步至校园标志性建筑Harvard Memorial Hall(6)。1878年南北战争后的第13年,纪念堂落成交付,用于纪念牺牲的北方联邦军哈佛校友。目前这里是一座多功能建筑,用于举办大型讲座,音乐会,而最重要功能是作为大一新生的食堂。

“我没在这里吃过饭,大一那一年疫情堂食关掉了。”Lizy说,带着遗憾。“哈佛一些受众最广的课程也被安排在这里,比如计算机系统介绍等等。你们猜猜最被欢迎的是什么课?是睡眠课!教授在讲坛中央传授睡眠技巧,而看台上的上千听众半数已经入梦。”她略带调侃地讲述。“当年有哈佛学生为南方而战么?纪念堂中是否也有他们的故事?”我好奇地问道。

“100多哈佛学子当年为南方邦联献出生命,很可惜这里没有他们的印记。哈佛与北方(Union)深度绑定,而且捐钱建楼的校友也都是支持联邦的。”她答道。(据查,约1500名哈佛校友参与内战,其中约25%支持南军。南北共约250人献出生命,其中70名效力于邦联)。向南折返至园中,来到Harvard Memorial Church(7)。这是一座服务于哈佛学生,老师,以及周边社区居民的教堂。1932年11月11日(休战日)落成,最初用以纪念一战中献身的373名哈佛人。在其后的岁月中,697名二战阵亡将士,40名魂归北韩、越南的校友也被缅怀于此。不同于Memorial Hall。4名WWI中为德国而战的毕业生也留下了印记。他们的铭牌上用拉丁文写着“Harvard has not forgotten her sons who under opposite flags gave their lives for their contry,1914-1918”。文字甚是感人,然而对比那些独立战争中放弃学业奔赴南方为故土而战的学生们,又觉待遇似乎有别。

检索美国在几次战争中的阵亡人数,考虑到同期Harvard学生数量,似乎现代战争中的伤亡距离精英们越来越远。谁知道呢?归途中在书里看到一段哈佛纪念教堂牧师著名神学家Gmoes一段关于此处的话,甚以为佳,记录于此:“The positioning of the church serves to remind us that education is of very little moment without the cultivation of the spririt; that the purpuse of education is never simply the accumulation of facts, but also the embedding of learning in the sphere of the whole person-mind and heart,body and spirit.” 教育不仅是堆砌知识,更要培养一个完整的人,从心智、身体到精神、灵魂。

继续向南,来到哈佛园中最后也是我心中最重要的一站:Widener Library(8).

出自名门望族的Harry Elkins Widner 毕业于哈佛大学,1912年他随其父母及仆人登上泰坦尼克号。如同电影中的情节,船倾之时他在将母亲送上救生艇后毅然返回舱中等待命运的来临,而将逃生的机会留给了妇孺。最终Widner女士及家中女仆获救。而Harry和他的父亲则葬身冰冷的大西洋中。在留给妈妈的遗言中,他把自己全部藏书捐献给母校,因为只有在此处这些珍本才能得到妥善处置。

除藏书外,Widner女士另捐出一笔巨款用以新建图书馆来纪念爱子。当她看到学校欲将旧的图书馆推倒重建以满足其心愿时,因担心百年之后轮回重演,便在捐款中附加了三个要求:

- 图书馆建成后,其外观永久不得改动。作为纪念得以延续万世。

- 在楼中设一房间,与Harry Widner在家中的私人书房一样。

- 希望每个学生都能学会游泳。或是幻想中失散的丈夫孩子某一天能游回波士顿被校友们找到吧。

注:据查哈佛曾于1920年强制要求学生通过游泳考试,但其后废除,无证据表明与Wnider女士的捐款有关。

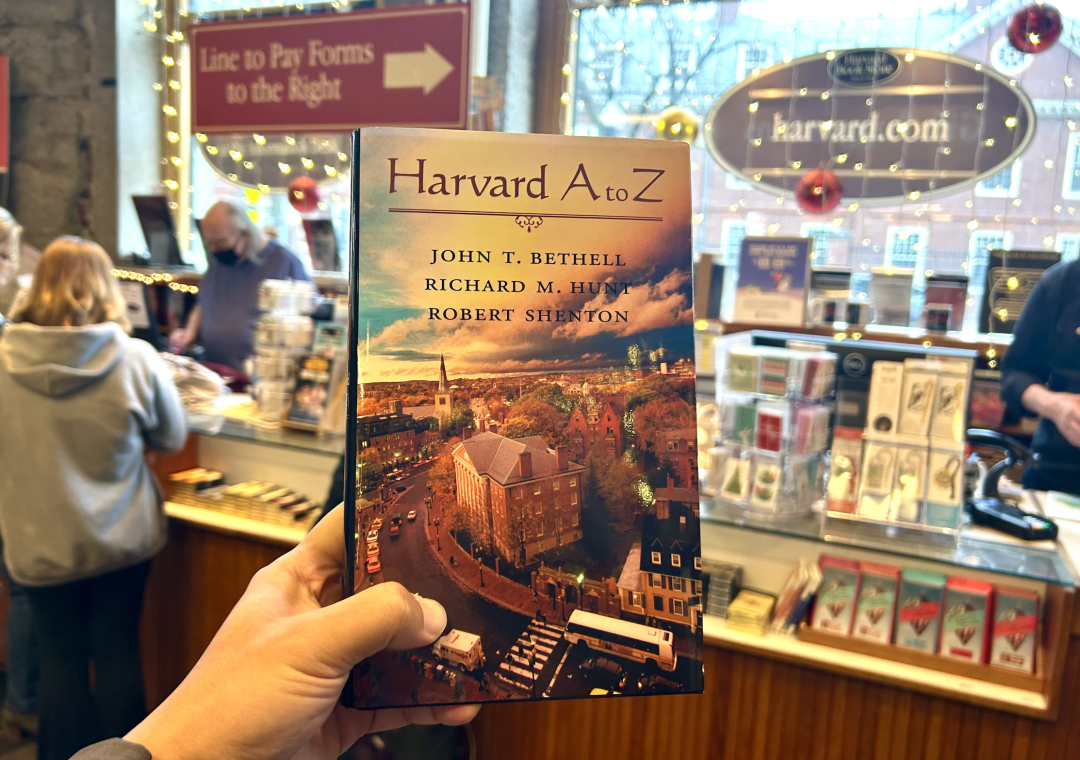

至今,在图书馆那个空出房间的写字台上,每天都会有工作人员摆上一束鲜花。而在大楼2000年左右的扩建中,当初的诺言也被严格恪守:建筑外观没有改变,而是在地下多加了4层,成为当今世界上最大的私有图书馆。“希望大家在这里能花光口袋里所有的钱,因为这里每一分盈利,都会用来帮助像我一样的穷学生。另外如果你喜欢今天的讲解,请打赏小费,就算不喜欢,也希望能慷慨解囊。”说完Lizy拖起帽子,优雅的站在一旁,旅程结束。还有些时间,走去刚路过的哈佛书店,买一本关于学校历史的书,回程飞机上可以慢慢读读。与Powell's Book Store一样,这里也是新书旧书都卖,不过分在不同区域。新书区顾客明显更多,有哈佛大学的金字招牌,生意肯定不差。

再一个人跑回哈佛园,在图书馆前留影,纪念自己来过。

假期来访,几乎所有建筑都不开。哈佛所属的很多博物馆也唯有错过。希望日后有机会再到波士顿,多住上几天,不少内容值得慢慢体会。