如何写好假期游记作文(内有教师下水作文)

- wang

- 2023-09-01

- 生活笔记

- 58浏览

- 0评论

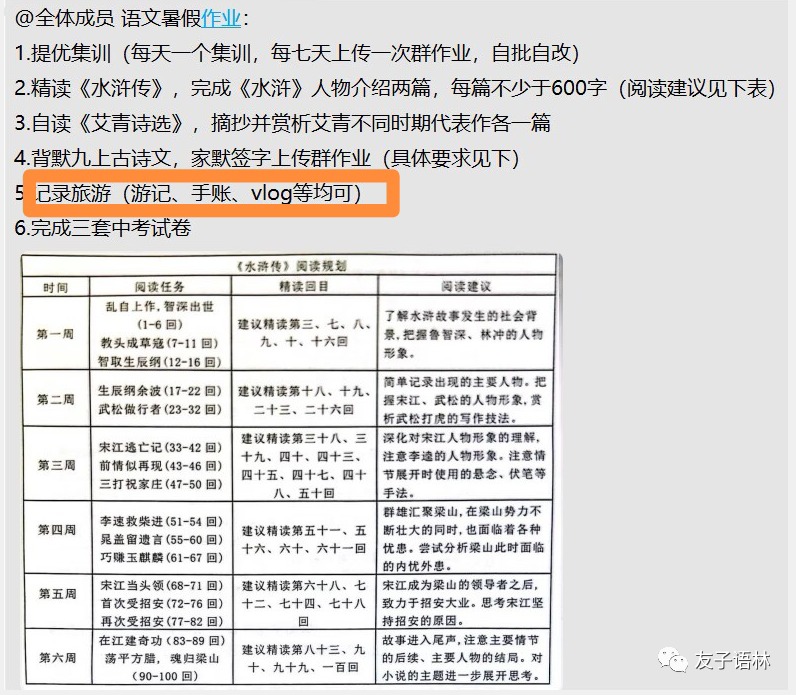

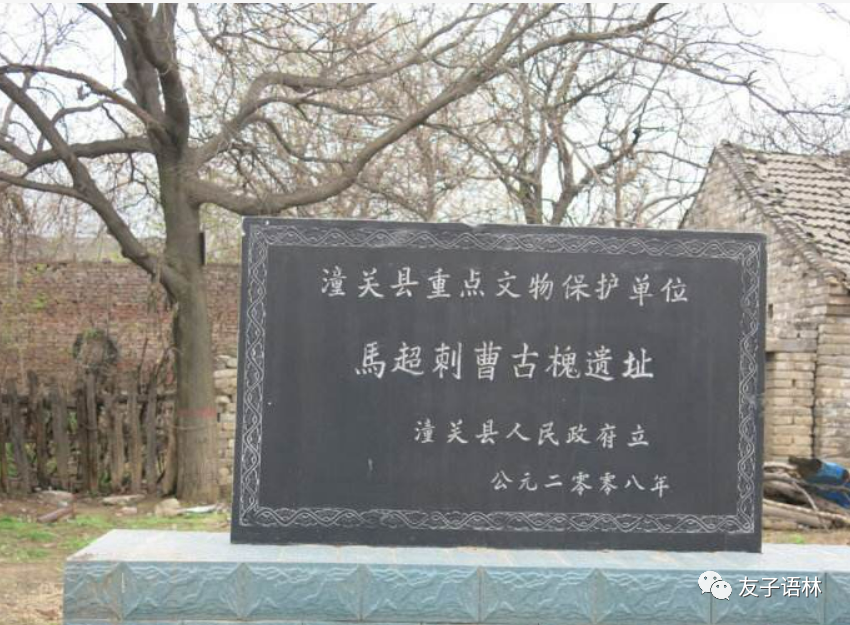

今年暑假有一项特殊的作业——记游!就是希望同学们能利用假期到外面去走一走,感受诗和远方,记录下来成为求知途中的一段美好。这项作业可以采用多种形式——游记、手账、vlog(视频日志)等均可,但记游最终呈现的“语文”形式还是游记!手账、vlog(视频日志)其实是为你的游记做好备份的内容,也就是在你坐下来写作的时候帮助你再现场景的。而且在八下的时候我们刚学习过“游记单元”,接受过如何写好游记的指导(八下第五单元作文指导|如何写好游记)——今天交作业了,有不少同学问我相片、视频可不可以?理由是作业中就有这样的要求,其实根子里是偷懒怕动笔,或者说又忘了如何写游记了!

其实,“游记”类文章的写作对于中学生而言最为友好,一方面,作为记叙文,可以叙事、写景、抒情、议论,甚至于说明(比如对写作对象的具体介绍),表达方式的多元化可以历练自己的写作才能。另一方面,游记类文章很容易上手,其三要素:所至、所见、所感,只要写全就是一篇,合格的文章,如果再能写独到一点,就是一篇好文章。

我们在游记写作的时候,就可以借鉴这四篇“范文”,或者自己拿手的某一方面进行艺术深化,就可以写出一篇像样的文章。

我认为写好一篇游记,首先要有真实的经历!有同学说自己没有出去玩过,在家闭门造车肯定是写不出好游记的。当年的郦道元没去过三峡,却写出了《三峡》;范仲淹没有去过岳阳楼,却写下了著名的《岳阳楼记》……但我要说,这些文章不是真正意义上的游记,你看他们因为没有亲历,他们笔下的景大多是概述,或者想当然地勾勒出来,就没有《湖心亭看雪》那样细节化的传神的描绘。

其次,要做好资料的搜集和整理工作。我们都知道,到一个地方去游玩大多提前做一个旅游攻略,即便跟旅行团出游,也要有一个路线规划。并尽可能在网上搜集有关目的地的人文背景,这样不至于在你的旅游途中只剩下“哇,好美”之类的感叹词而对美好背后的“底蕴”一无所知。如果是一个刻意的旅行者(带着写作任务出游),最好在途中做好手账,把一些点滴的感受及时记下来,这些感受后来经过整理,有的可以成文,有的以后写作的时候也许用得着。

重要的一点,要有自己独到真实的感受。好的游记一定是在你游玩某个景点的途中或者事后你头脑中涌出来的真实感受。这种感受可以是景物本身激发出来的。古人云:“登山则情满于山,观海则意溢于海。”意思是说 登上高山,情感就弥满了大山; 眺望大海,诗意就像海水一样翻腾。“情动于衷,而发于言。”也可以是自己的冷思考,在繁华的表面你有哪些独到的深思?我印象中上学期的一次考试中的阅读题张中行老先生的一篇游记,就是对环境问题的思考。

最后要逼着自己立即写出来。假期写游记不像考场写作文,在规定的时间完成。人,有时候就很懒散,游玩之后“过几天再写”,而你这“过几天”也许就是遥遥无期了!逼着自己立即把它写下来,等过几天再修改润色是可以的 ,关键是一定要写!写,也只有写,你才能写出一篇好的游记!

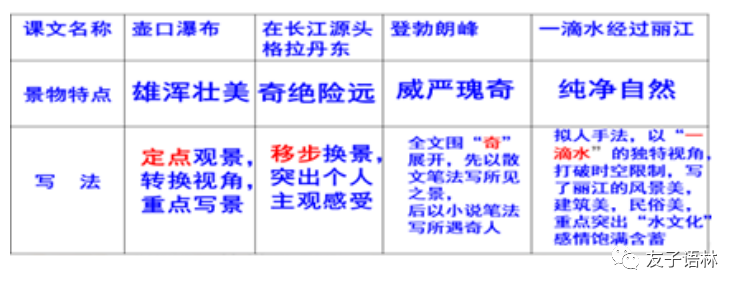

今年暑假,我携妻女到晋豫陕一带兜了一圈,归来后写了一组《西行漫记》。这篇《潼关怀古》是其中最后一篇,发在这里,旨在“以身作则”,并不是说自己写得十全十美,冀望能藉此焕发更多的同学写出好的游记。

PS:我们将暑期游记组织评比,优秀之作将刊发在《长风报》或者向外推荐。

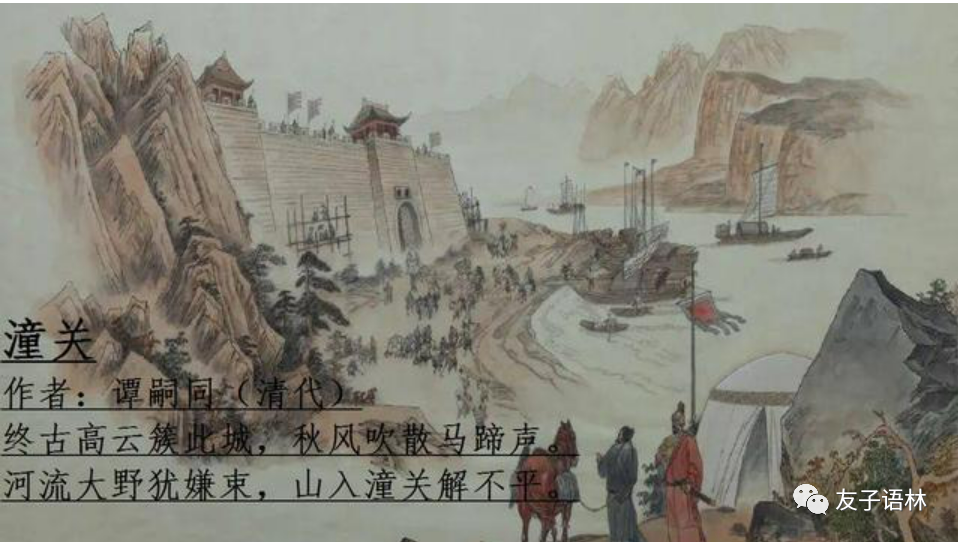

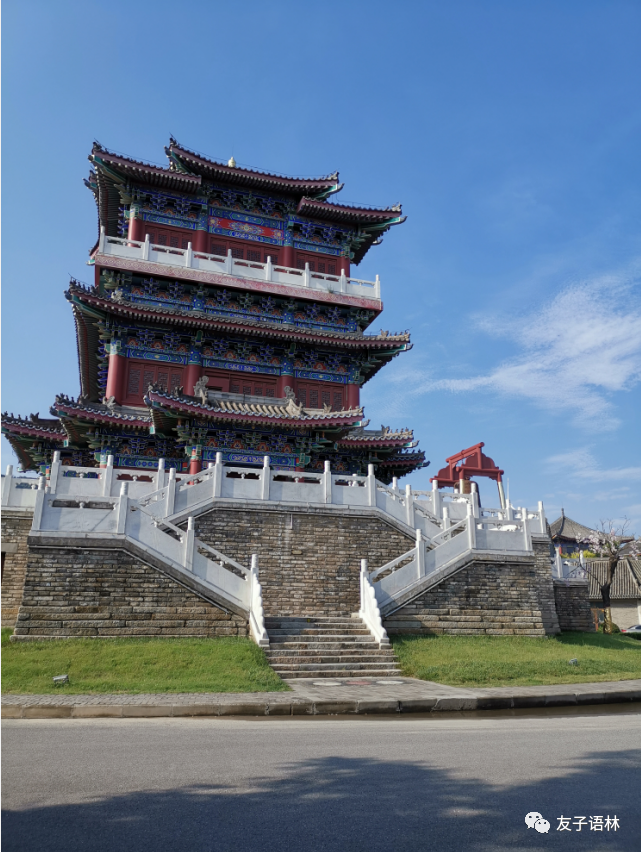

潼关怀古

文/友子

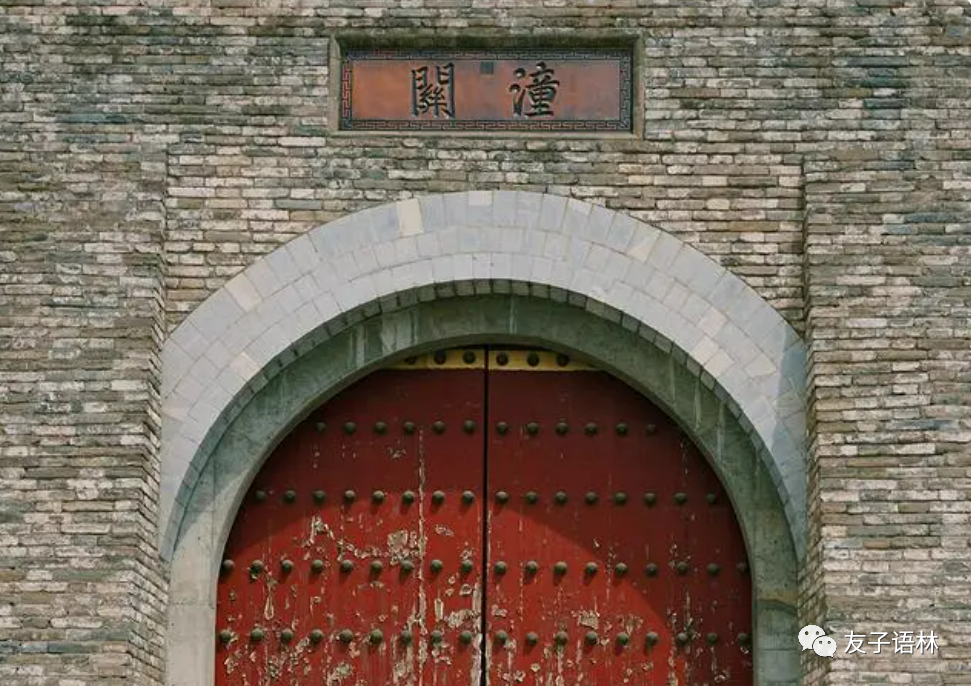

在回来的路上,还是上网查看才知道,由于三门峡大坝蓄水,很多的古城淹没了,潼关也失去了往日的险要,已不再是战略要塞。我们再怎么建设,恐怕也难现当年重兵把守关防要隘,如果只是把潼关古镇开发成商业街,那怎么可能有“怀古”之情呢?据说唐潼关当年有20万军民驻守,想必整个镇上熙攘无比,谁曾想今天开发成旅游区,却门可罗雀?有人居住、生活着的古镇,才充满人间烟火气。与其开发成商业街,倒不如让老百姓真正地住进来,恢复其作为一个城镇的功能,有了人之后自然就有了市集,有了市集自然有了商业价值。现在一哄而上的古镇开发,大多把原住民迁走,开发成一个个大同小异的充满铜臭味的“古镇”。

突然又想到余秋雨先生在《文化苦旅·阳关雪》一文中写到历尽艰辛拜谒古阳关,见到的只是一个土墩,留下一碑:“阳关古址”,再无它物,却让人联想翩翩。倘若,潼关古镇如果只留下遗迹,而不是“复原”、开发,是不是给人更多的念想呢?

(以上图片除本人拍摄之外,均选自有关网站。本文原作于7月,修改于9月1日。未公开发表,转载请注明。)

本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载请务必注明出处,尊重他人劳动成果共创和谐网络环境。

转载请注明 : 文章转载自 » 纵马网 » 生活笔记 » 如何写好假期游记作文(内有教师下水作文)