虎丘夜游记(二)

- wang

- 2023-10-22

- 生活笔记

- 68浏览

- 0评论

虎丘夜游记(二)

——明代中晚期文人的城市郊游

明代,苏州虎丘成为苏州士人与民众郊游的重要地点,如黄省曾在《吴风录》写道“至今吴中士夫画舡游泛,携妓登山,而虎丘则以太守胡缵宗创造台阁数重,增益胜眺,自是四时,游客无寥寂之日”虎丘成为市人喜爱的郊游场所。但随着市人郊游的不断增多,环境变得拥挤,明代文人兴起夜游的方式。

本文将以文人的虎丘夜游的方式看文人的“夜游”中的浪漫想象。

关键词;文人;虎丘;夜游 ;情思

文人作为按布尔迪厄的资本划分是拥有“文化资本”的社会群体。“文化资本”会以作品、艺术趣味、时尚潮流来以区别于他者。在虎丘这个巨大的城市生活体之中彰显其存在。

(一) 夜游的出现

黄省曾在《吴风录》写道“至今吴中士夫画舡游泛,携妓登山,而虎丘则以太守胡缵宗创造台阁数重,增益胜眺,自是四时,游客无寥寂之日”。虎丘自太守胡缵宗建造楼阁以来,游人如织,一年四时如是。这些游客中的身份我们可以从郑若曾的《苏松浮赋议》中窥见:“其书、冠、鲜服、画、箫、鼓遨游于山水间者,皆商贾之徒,胥吏之属,及浮浪子弟,倡优,仆隶,而非有田者也。其有田者,为赋役所困,兢兢乎朝不保夕,奚暇为经营之计游观之乐哉”。当然郑若曾对游玩者身份有着过大的倾向对其进行揣测,但我们也可知商贾和胥吏和其他贵公子在出游虎丘中的占据多数。面对拥有巨大人流的虎丘,拥有财富的富贾与文人产生游玩时的冲突自然不可避免,明代江盈科曾记“甫投笔,见夕照在山,紫绿交映,命童子提胡床坐船头,披夕爽。乃南来巨舰,与我舟争道,不佞谨避之,跃入船窗不能得,两舟横冲如霆击,我舟几覆。不佞倏而堕水,水没吾顶,去岸逾寻……”富商大贾的争道让江盈科差点落入水中。因此面多众多的嬉笑游玩的商贾和胥吏和其他贵公子,如李流芳就提出“而独不宜于游人杂沓之时,葢不幸与城市密迩,游者皆以附羶逐臭而来,非知登览之趣者也”以对游玩方式的指责。

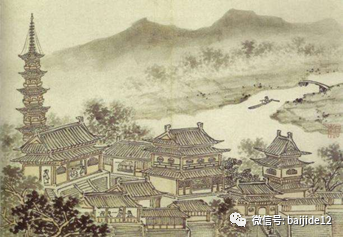

明代 沈周虎丘十二景册页(之一)

除游玩方式,商贾、胥吏则借钱势,以期在出行中携带“词人韵士”多请文人会饮,为其唱和,展现“文雅”比附风骚。而许多词人韵士也往往成为商贾的座上客,如陈懿典在其《送汪生还新安序》写道;“即所称鼓筴读书,号为词人韵士者,往往借游大人,以成名之说,而济其取润之谋”文人群体则采取使用戏谑的方式对于这种状态表示不屑。陈继儒就曾言“昔游有二品,而今加三焉。贾之装游,客之舌游也,而又操其边幅之技,左挈贾右挈客,阳吹其舌于风骚,而阴实其装于稠橐。施于今而游道辱矣……瞌睡半生,毋与客,贾肩随而趋,为青莲老子所笑”[ ]对于附庸风雅之人的鄙夷,更是认为附庸于富人乃是对于游的侮辱。当然文人也会以戏弄的方式对白日占据虎丘的商贾、胥吏之徒,如李绍文的《皇明世说新语》就记录一件趣事“有数贾,登虎丘且饮且咏。张灵因更衣为丐者。乞食,且愿得和,贾笑曰;丐者得无诳乎!与之,笔挥毫不已,凡得百絶。贾始骇,抵舟命童子,易维萝阴下令迹絶。贾使人察之不见也,皆以为神仙”。由此虎丘的市井活动的扩展和旅客的过度拥挤,影响到文人的清雅志趣的郊游活动。而忙乱的市井郊游活动也在某种程度上成为文人追求静致的障碍,夜晚成为文人无可避免的选择。

《海内奇观》(之一)虎丘图

(二)游道的出现

李流芳在《游虎丘小记》中写道“虎邱中秋游者尤盛。士女倾城而往,笙歌笑语,填山沸林,终夜不绝。遂使丘壑化为酒场,秽杂可恨。予初十日到郡,连夜游虎邱,月色甚美,游人尚稀,风亭月榭间,以红粉笙歌一两队点缀,亦复不恶。然终不若山空人静,独往会心。尝秋夜与弱生坐钓月矶,昏黑无往来,时闻风铎及佛灯隐现林杪而已。又今年春中,与无际舍侄偕访仲和于此。夜半月出无人,相与趺坐石台,不复饮酒,亦不复谈,以静意对之,觉悠然欲与清景俱往也。生平过虎邱才两度见虎邱本色耳。友人徐声远诗云:“独有岁寒好,偏宜夜半游。真知言哉!”在从多的游览者中,文人追求雅致与情丝成为一种特殊标志的群体。渐渐文人群体发展出异于其它游览者的文化,即“游道”。区别于普通商贾、市人的游览,让城市郊游为一种品味的选择和身份趣味的认同。

如布尔迪厄“趣味”概念所说;“一个人的全部所有即人与物的原则,是一个人对别人而言之全部所是的原则,是一个人借以给自身分类并被分类的东西的原则”[ ]在这样的区隔中文人成为一种特殊的群体,非功利的性质成为一种标志。而“性灵”的浪漫性成为最为显著的标志。王思任在《纪游引》里就写各种形式旅游的各自缺陷最后提出“游道”重要的则是“释其回而增其美,游道如海,庶几乎蠡测之矣。至于鸟性之悦,山光人心之空浑影,此即彼我,共在不相告语者”“游道”是一种修行与浪漫体验,而夜晚更是为个人的提供了想象的空间。

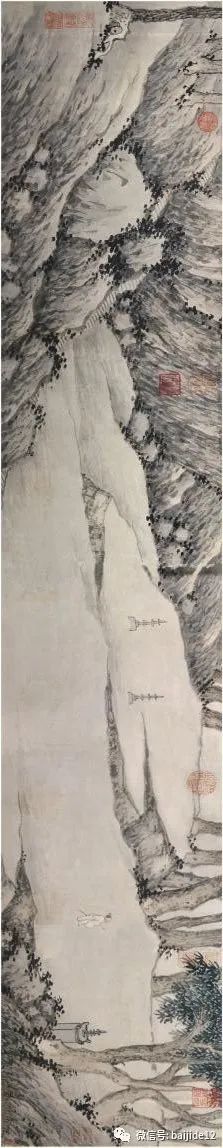

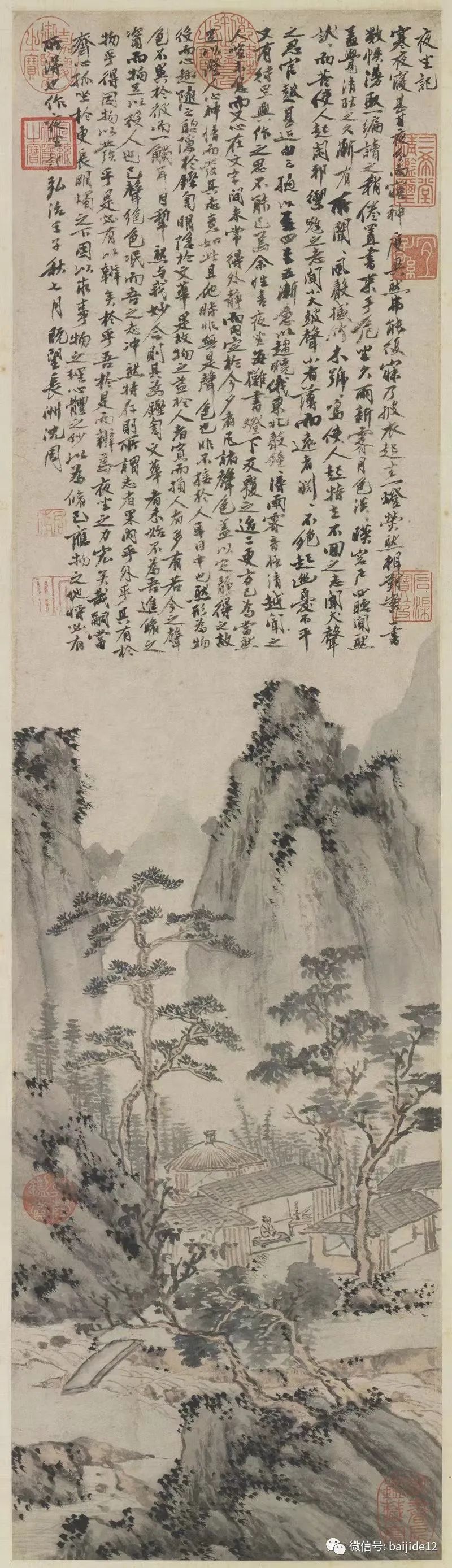

(明)沈周 千人石夜游图

(三)以沈周夜游为例

此幅手卷虽绘于弘治六年(1493 年),但事情发生则是在成化十五年(1479)四月九日,时隔十四年前,当时沈周年五十三,一人独自夜游虎丘。而缘由也在《石田先生诗抄》卷二中写道《四月九日因往西山,薄暮不及行,艤舟虎丘东趾,月渐明,遂登千人座,徘徊缓步,山空人静,此景异常,逎纪是作》。十四年后在其《千人石夜游》文章沈周仍然回忆当时的夜游。沈周在文中写道的“今我作夜游,千载当隗始。澄怀示清逸,瓶罍真足耻”[ ]提示着沈周在夜游里一种“澄怀清逸”的独特情感流淌在夜游的时间中,而这样的生活体悟本身也离不开沈周本人的生活形式,文征明曾经在文章中这样描述沈周“轻风淡日总诗情,疏树平皋俱画笔。由来画品属诗人,何况王维发兴新。胸中烂漫富丘壑,信手涂抹皆天真”生活与诗书画相连,是作为抒发自我的烂漫情怀的文人。

但是对于理解沈周的夜游而言,或者是理解在夜游中沈周所思所悟所想可寻弘治壬子(1492年)的秋七月,65岁的沈周在家夜坐听雨的并且留下了一卷图,写下了长篇的题记;

“寒夜寝甚甘,夜分而寤,神度爽然,弗能复寐。乃披衣坐起,一灯荧然相对,案上书数帙,漫取一编读之;稍倦,置书束手危坐,久雨新霁,月色淡淡映窗户,四听阒然。盖觉清耿之久,渐有所闻。

闻风声撼竹木号号鸣,使人起特立不回之志;闻犬声狺狺而苦,使人起闲邪御寇之志;闻小大鼓声,小者薄而大者渊渊不绝,起幽忧不平之思;官鼓甚近,由三挝以至四至五,渐急以趋晓,俄东北声钟,钟得雨霁,音极清越,闻之有待旦兴作之思,不能已焉。

余兴喜夜坐,每摊书灯下,反复之,迨二更以为当。然人喧未息而又心在文字间,未尝得外静而内定。而于今夕者,凡诸声色,盖以定静得之,故足以澄人心神情而发其志意如此。且他时非无是声色也,非不接于人耳目中也,然形为物役而心趣随之,聪隐于铿訇,明隐于文华,是故物之益于人者寡而损人者多。有若今之声色不异于彼,而一触耳目,犂然与我妙合,则其为铿訇文华者,未始不为吾进修之资,而物足以役人也已。声绝色泯,而吾之志冲然特存,则所谓志者果内乎外乎,其有于物乎,得因物以发乎?是必有以辨矣。于乎吾于是而辨焉。

夜坐之力宏矣哉!嗣当齐心孤坐,于更长明烛之下,因以求事物之理,心体之妙,以为修己应物之地,将必有所得也”

在这一篇题记中,可以看到沈周在秋夜醒来独坐的特殊经历,不同于以往的夜晚。这个特殊的夜中吟坐,听雨,犬吠,鼓声…依次传来,雨如同洗涤外部的俗物一般,在自我的对应,感知中,脱离物最为基础,不纠结于外者,而是看到人与世的情,也就是“澄怀味象”,但是这个“象”也非“万象”的虚指,而是与天同、与物情、与人真的性灵之感。如文中沈周所写“则所谓志者果内乎外乎,其有于物乎,得因物以发乎?”究竟是是内因还是外因,是因为物的引诱还是物的存续,让自己进入此境界的,沈周认为都是因果,但如果要辨也以“修己应物之地,将必有所得也”从修身始,应物情,才会有所得。这样的体悟是超越时间的,也是对于周遭世界的明悟。沈周在文中写道;“闻之有待旦兴作之思,不能已焉”在这一次的体悟之后,从生命内深处涌动出创作冲动。沈周在奇妙的明悟中创作与绘制《夜坐图》。这一次的体悟用柏格森的话来说就是“给予那并不存在的东西以存在”表现着在其生活中把握的独特个性与沉思。

《夜坐图》(明)沈周 纸本设色

对于文人来说,夜游可能代表着与白日喧闹的世界做一份切割,也是对白日“消费”的虎丘做一次区别。回归到个人的思绪世界来捋顺生活。而沈周在《千人石夜游记》写道“一山有此座,胜处无胜此”而承载着诸多文人情丝的虎丘大概就是苏州的“胜处无胜此”!

(文中图片来自网络)

附注:

1.布尔迪厄将资本分为经济资本、社会资本、文化资本,“经济资本”的符号形式就是金钱,通过产权的制度化方式得以传承和保障“社会资本”的符号形式是社会声誉和头衔,通过 社会规则的制度化形式得以保障; 而 “文化资本”的符号形式则是作品、学历等,也是通过规则的制度化得以保障。

2.柏格森区别了两种创造,一种是深思熟虑的精巧创作,而另外一种是深层自我带动下的创作,而在这也是柏格森所倡导的。

12

为什么疑惑呢?