吉隆坡游记(三)独立广场的老建筑全覆盖

- wang

- 2023-12-10

- 生活笔记

- 58浏览

- 0评论

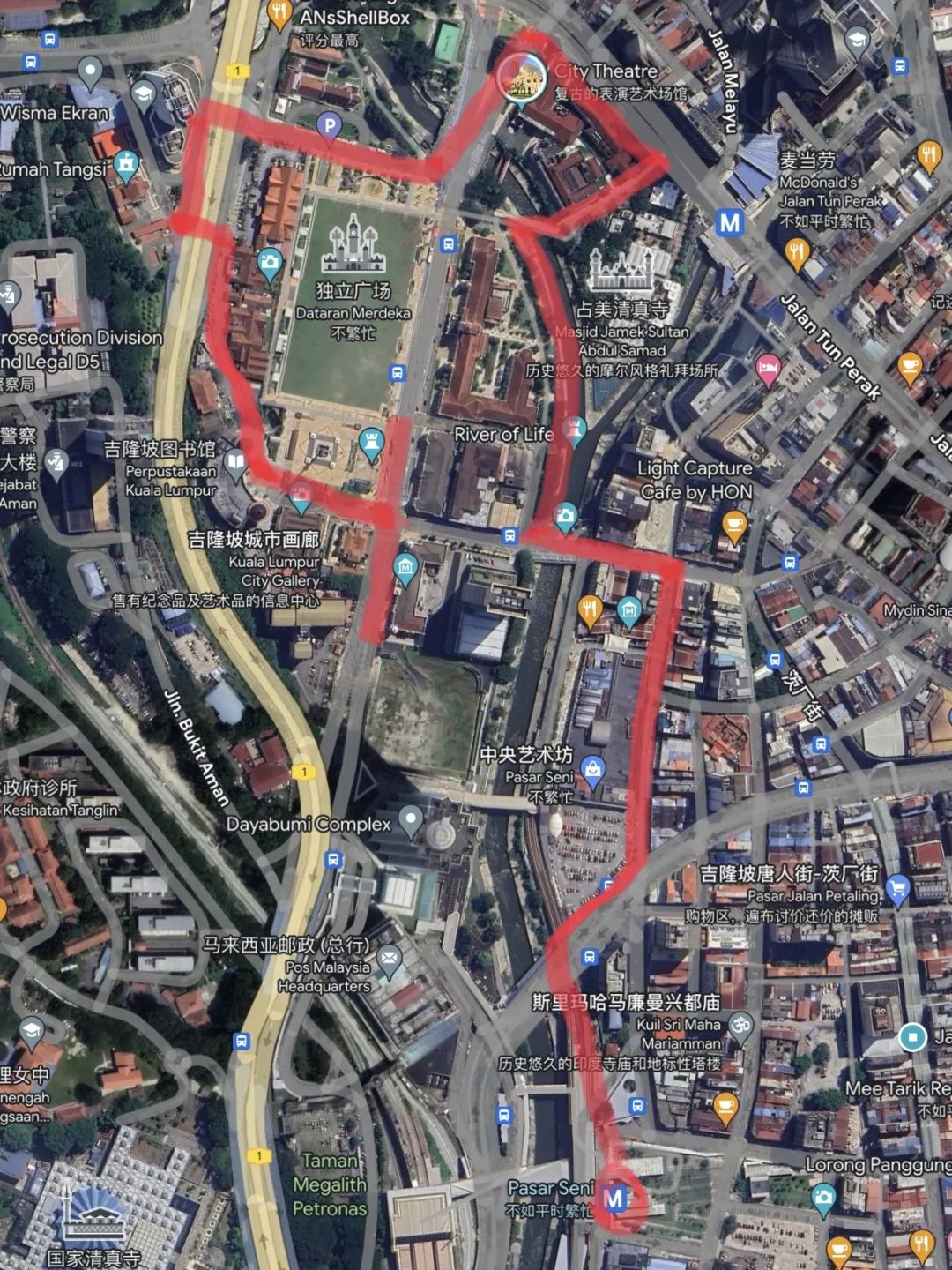

今天要讲第二条徒步路线,是必去的景点,我且将独立广场周边所有老建筑用一条路线包括进去。

有些老街区的保留拼命做到“修旧如旧”,但这里不仅保留着发霉的墙壁,有的连野草都懒得拔掉,任其在雨水充沛阳光充足的热带环境里疯狂生长,你觉得老屋子可能已经荒废了,一会儿却有上班族走出来,哪怕是最最黄金地段的百年老屋,也搞得旧不拉叽,轻松地达到百年老屋的效果。

钱总是先拿去盖摩天大楼,等意识跟上再回来保护老屋,大家都是这个规律。说到底维修比新盖更贵更繁琐,只要发霉的天花板还没有倒塌,杂草还没有淹没入口,就让它放着,竟成了人们拍照打卡的网红了。

坐公共交通的话,可以从图中最下方的地铁站出发

也可以从占美清真寺的轻轨站出发

右半边密密麻麻的街区就是中国城了

Pasar Seni地铁站和上一个路线中的老火车站有换乘通道,朝中央艺术坊走约200米,我目测有全程顶棚的走廊,适合下雨或者大太阳,走廊经过下面这座白色的伊斯兰教风格大楼,不管在哪个方位,它都非常扎眼,也非常漂亮:

我回来查了一下,此楼1984年就建造了!一直是个办公楼,非常神奇,因为当场看,完全是崭新,且现代化,伊斯兰教风格的玻璃窗大堂,也很惊艳,可见这个设计比起那些玻璃幕墙更经得起时间的考验。

天桥下面水流湍急,此河名叫巴生河,“孕育”了吉隆坡。现在的吉隆坡是联邦直辖区,但从地图上看,是雪兰莪州里面挖了一个“洞”,直接归联邦政府管。

吉隆坡最初是一个位于双溪鹅麦和双溪巴生(巴生河)交汇处的小村庄。1857年,雪兰莪苏丹皇室某某兄弟聘请了87名华人矿工,到巴生谷开采锡矿,矿场由此成为贸易聚集之处,历经多年,从一个矿工营地成长为商贸中心。

客家人为主的海山会和福建人为主的义兴会经常为了锡矿利息产生争斗,由于斗争不断导致矿场时常停工,马来酋长委任“甲必丹”(意指华人领袖)管理吉隆坡的华人社区,第三任甲必丹接班人叫叶亚来。

1867年雪兰莪皇室内斗导致内战,华人社团投靠不同实力团体,吉隆坡也卷了进去,1872年被烧毁,变为废墟。内战让英国人有机会介入雪兰莪的内政,于1874年逼迫雪兰莪苏丹签署条约,接受参政司,成为英国的保护国,从此雪兰莪就被纳入为英国的殖民地之一,经过英国人的协调后,各华人帮派结束斗争,经济活动恢复。

叶亚来正式被雪兰莪州苏丹册封为甲必丹,开始召集中国移民重建吉隆坡,也就是说,大马首都的开埠功臣是一个客家人。

1880年,英殖民政府将雪兰莪州首府从巴生迁至更具战略优势的吉隆坡,并将英殖民政府大楼和英国官员的生活区设在巴生河西岸。

1896年,为了更方便管理英国在马来半岛的殖民地,英国人把雪兰莪、彭亨、霹雳和森美兰这四个邦组成马来联邦,以当时雪兰莪的首都——吉隆坡作为其中心,当时的华侨称之为“四州府”。

接下去要走的路线就是之后英国人建造的“生活区”——巴生河西岸,东面是中国城,东北方向是以前马来人的聚居(今Jalan Tun Perak附近)。

先来到的中央艺术坊,就是叶亚来主导建设的,1888年启用,供华人商贩摆摊。不过今天里面已经是一个装修小资的小商品市场了——一个所有东西都可以淘宝买的市场。

贴着艺术坊西面往北走,下一个路口是曾经的吉隆坡“南京路”,两边是古老的店屋,中间有一个广场和一座钟楼,已经封起来等待修缮。这小小一百米地方比新加坡Raffles Place全部被铲掉要幸运。

1920s的Market Square

中央艺术坊四周聚集了很多劳工,有一天傍晚我去了一次,因为我看照片晚上的独立广场很漂亮,当白天的游客消失之后,顿时显得萧条而破旧不堪,我觉得我当时挺大胆,即使也就几百米的路。后来走到独立广场之后就马上就回去了,因为压根没景观灯!

市场广场两边的人行道可以走路

我从这里穿过去到占美清真寺

同行有一个印度小哥,那身上的汗臭味啊,绕梁三日

写到这里,顺便说一下吉隆坡的安全。首先,女生不要穿得太暴露(真主保佑穿短裤短裙或吊带低胸的),身上不要显金露银也是最低标准。其次,不止一个当地的朋友,或者出租车司机提醒我摩托车飞车党抢包,所以要把背包背在远离马路的一侧。

我倒是没有遇到飞车党或任何危险事件,我感觉整个气氛比曼谷要安全,不知道为什么。第一,我晚上一般只去商场或商圈,不上街;第二,怎么说我也经历了新加坡小印度的磨练,对成群结队的印度小哥并不惧怕。我的体会是,他们会目不转睛地盯着我看,但我也盯着他们看——其实印度人种长得很耐看,巧克力色的面孔立体而饱满,而且彼此区别明显,我看到长得帅的,我就嘴角微微上扬,露出满意的微笑,长相独特的长者,我就朝他点点头,这时候你会发现,年轻的印度小哥都会朝你笑的!

这次在吉隆坡还发现,长相比泰国人更具异国风味的马来小哥也是这样!他们都是天性快乐的民族,而盯着人看,不过是经济欠发达之国民的习惯,他们还没学会冷漠、隔阂、自顾自、五星级大酒店早餐厅里让你先盛汤的那套假模假样罢了。

我扯远了,飞车党还是要注意的,听司机说还有马来小孩抢劫出租车的事情,后面几天我徒步的时候身上就带了一些马币,把护照和信用卡留在酒店,手机我挂在脖子上,还有一台相机我不爽很久了,抢掉拉倒?。

哦买糕的我快点写完剩下的游记。

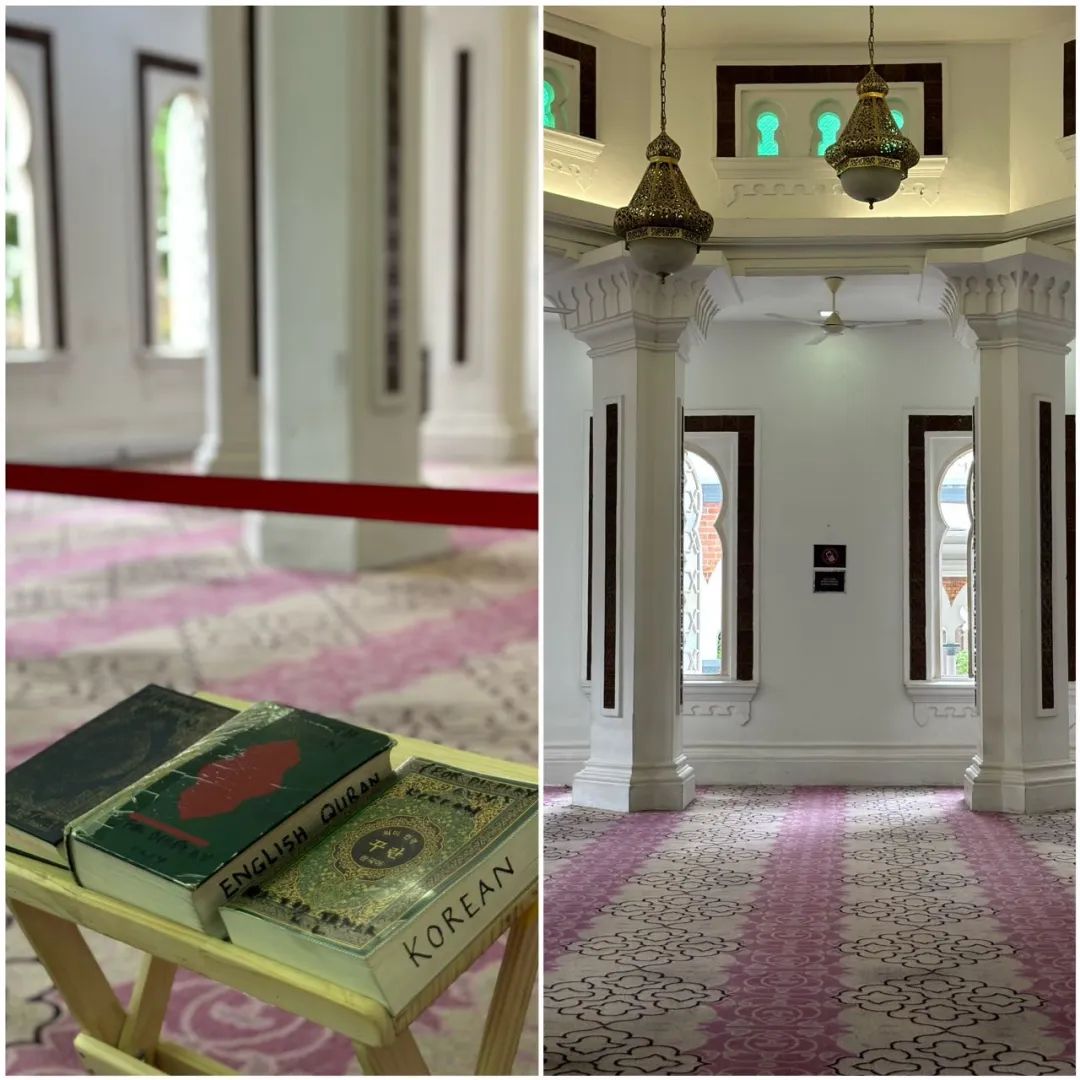

从Market Square往西走到下一个路口就可以看到两河交汇处,这里有一座古老的清真寺,因为周围高楼林立,清真寺显得像一个小模型,其实里面不小,对公众开放。

1909年落成启用

和老火车站铁路大楼是同一个英国设计师设计

清真寺内部可以参观拍照

那天傍晚的“夜景”

巴生河东边的老建筑壁画

也就是Market Square的老楼的背后

河西有一座老建筑是1905年吉隆坡第一家百货公司

由华人富商Loke Chow Kit开办

我当时并不知道而错过了正面,很可惜

再往前走就是著名的苏丹阿都沙末大厦,建成于1897年,原为英殖民时期的政府办公楼 。大楼正面对着独立广场,这里看到的是后花园。

它是吉隆坡的标志,乃至是马来西亚、新加坡东南亚的历史见证者,你说它现在是政府机关吧,但游客可以摸着墙壁参观,你说它是景点吧,但内部貌似闲置了,更不要说搞成博物馆放几个东姑西姑阿卜杜拉的蜡像模拟米字旗徐徐降落的场景,搞不懂。

三个越南大妈穿着民族服装摆拍中

从小桥逆时针可以看到三座庞大老建筑

首先是老最高法院

面向Jalan Tun Perak大街的老建筑几乎无法拍到全景

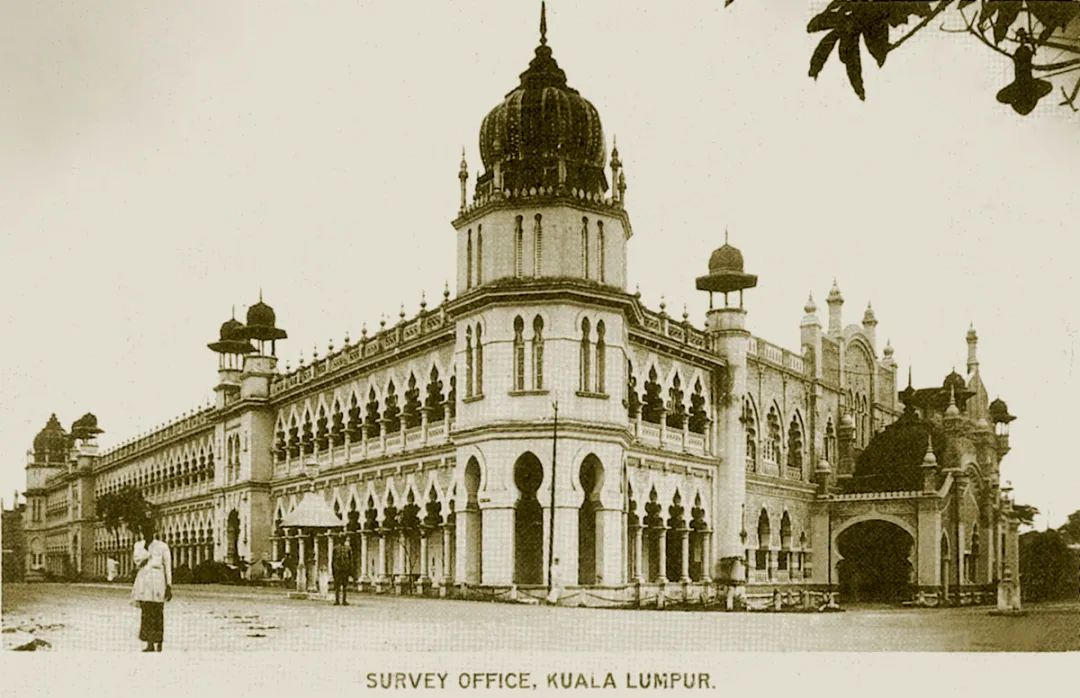

它的体积和精巧无与伦比,曾经的测量局

铁门锁住了废弃的老屋,里面的破败一览无遗

查资料的时候我有个有趣的发现,以前吉隆坡的路名全部以英国人的姓名命名的,以纪念英国皇室或者对当地有贡献的英国人,后来马来西亚把这些街道名字全改了,大多变成了大马名人的名字,搞笑的是,我看了一些马来西亚老建筑爱好者的博客,他们还喜欢用老的路名去介绍老建筑,唉!这个跟我们霞飞路变成淮海路老克勒们还是喜欢“霞飞路霞飞路”地叫,如出一辙啊!但是呢,新加坡就一点也没改哈哈,一个个甘蜜园主的英国姓氏就这样名垂青史了。

占美清真寺轻轨站对面还有一些老建筑

“东方大厦”,Artdeco风格,曾经是一个保险公司

1932年建成后称为吉隆坡最高楼,如今废弃了

前市政厅,现在也空关着

逆时针绕一圈后回到到独立广场

以及网上1920年代的苏丹阿都沙末大厦老照片

右拐先来到圣玛利亚座堂,1895年落成

从教堂继续向西过马路,富商Lok Chow Kit的别墅

别墅侧翼是富商的办公室

这是为数不多修缮一新的地方,现在是政府机构

边上Artdeco风格的建筑

建成于1937年,当时锡矿公司的办公楼

原路回到独立广场,建于1884年的前皇家雪兰莪俱乐部

英殖民市政建设三件套:大操场,俱乐部,市政厅

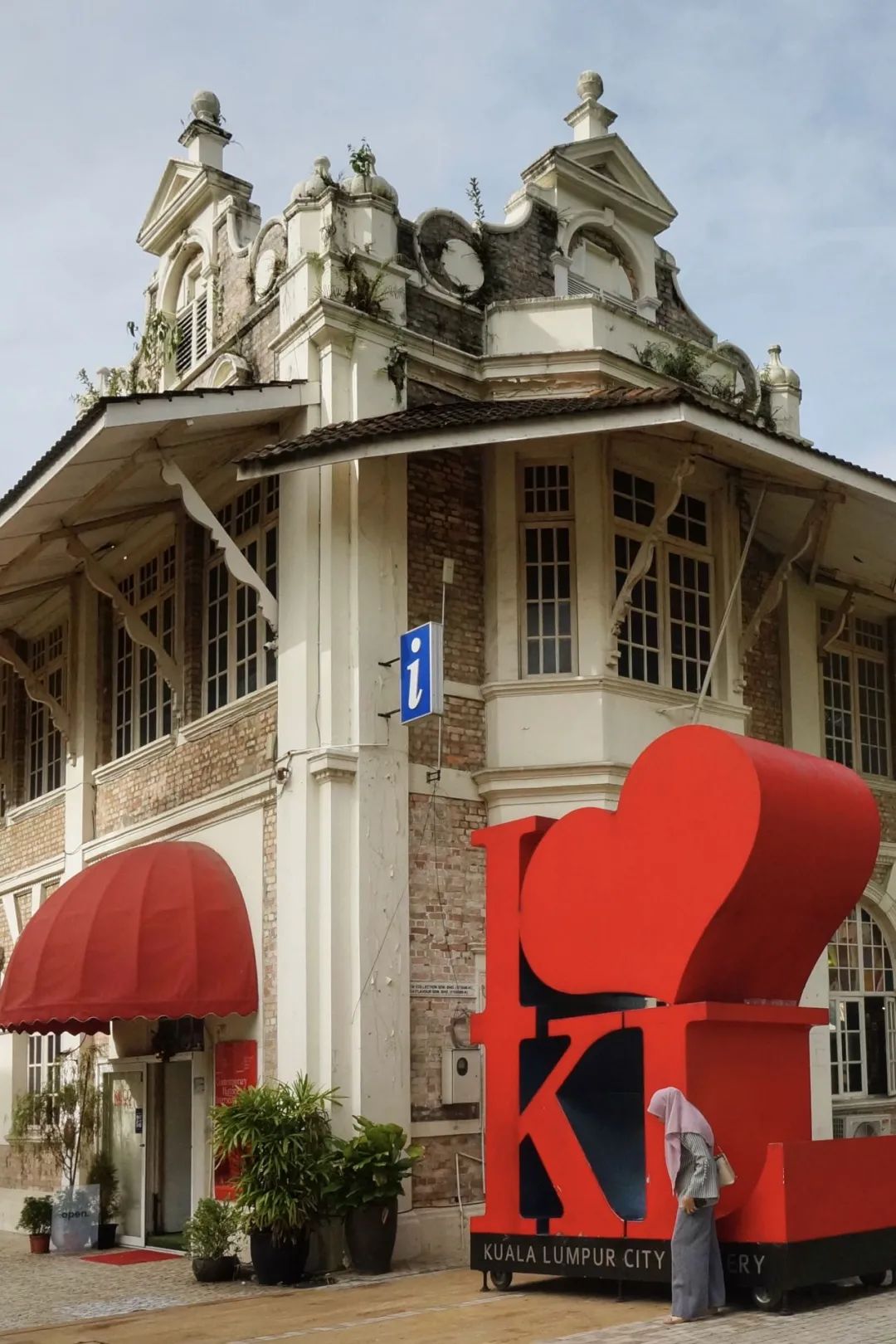

来到独立广场西南角,吉隆坡国家图书馆

始建于1899年,前印刷局

现在是讲述吉隆坡历史的小陈列馆,免费参观

陈列馆讲了叶亚来开埠的历史

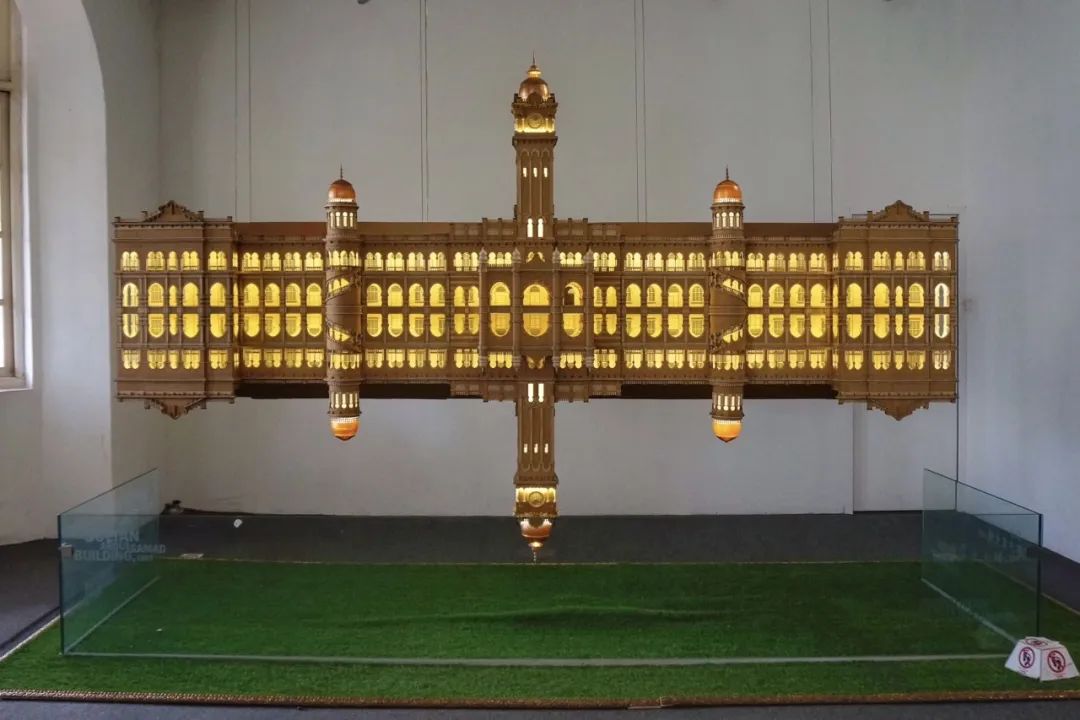

有一个老城区的微缩模型

一个苏丹阿都沙末大厦模型,其他乏善可陈

边上是旧渣打银行,始建于1891年

我在网上看到一个搞笑的事情,“1926年吉隆坡发大水,渣打银行地下保险库被淹,洪水退去后,价值数百万的纸钞被取出,一张张铺盖在银行门前的大草场上,也就是今天的独立广场,周围都是警察站岗监视,让太阳把浸湿的钞票晒干”。

今天这座大楼完全荒废,就是我说的,连草都不去拔一下,但独立广场摆pose的皇家警察倒是挺配合民众拍照的。

始建于1907年的邮局

这个楼貌似有人上班,貌似貌似!

维多利亚喷泉也是老物件

,雕塑的细节没有维护已经模糊,乃至于有点恐怖

但不管如何,这里都是必来的打卡地

始建于1905年的FMS Railways Central Offices

现在是纺织品博物馆,不过我没进去

在独立广场东南角结束了这次徒步,今天整理照片的时候,发现自己当时赶路急了,没有细看苏丹阿都沙末大厦,转阴之后也没有拍到满意的照片,纺织品博物馆也没有进去逛一逛,我想有机会可以再去一次,希望那时候Market Square已经修好了。

无

我把面颊贴在清凉、潮湿的陶罐上。这简单朴实的幸福足以将我眼前这个时刻变得充实。

空·

本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载请务必注明出处,尊重他人劳动成果共创和谐网络环境。

转载请注明 : 文章转载自 » 纵马网 » 生活笔记 » 吉隆坡游记(三)独立广场的老建筑全覆盖