【千字游记】溪山庭——董豫赣目前最成熟的作品

- wang

- 2024-01-16

- 生活笔记

- 74浏览

- 0评论

北京望歸山建筑工作室

飞鸽传书: Z-WangGuiShan

欲揽独醉

众人酣 拂衣散

檐上霜 窗旁月

笺心事 语斜阑

西湖软 象山温

欲归山 藉陶舆

忘过往 踏天山

不曾还

——《望歸山》

张仁宇写于2021.05

01

序

至今我对此只字不改,成立工作室后也在实践中沿着这条线索不断地探索。关于身体与自然取经之处目前还在园林,而读园林董豫赣是绕不开的。

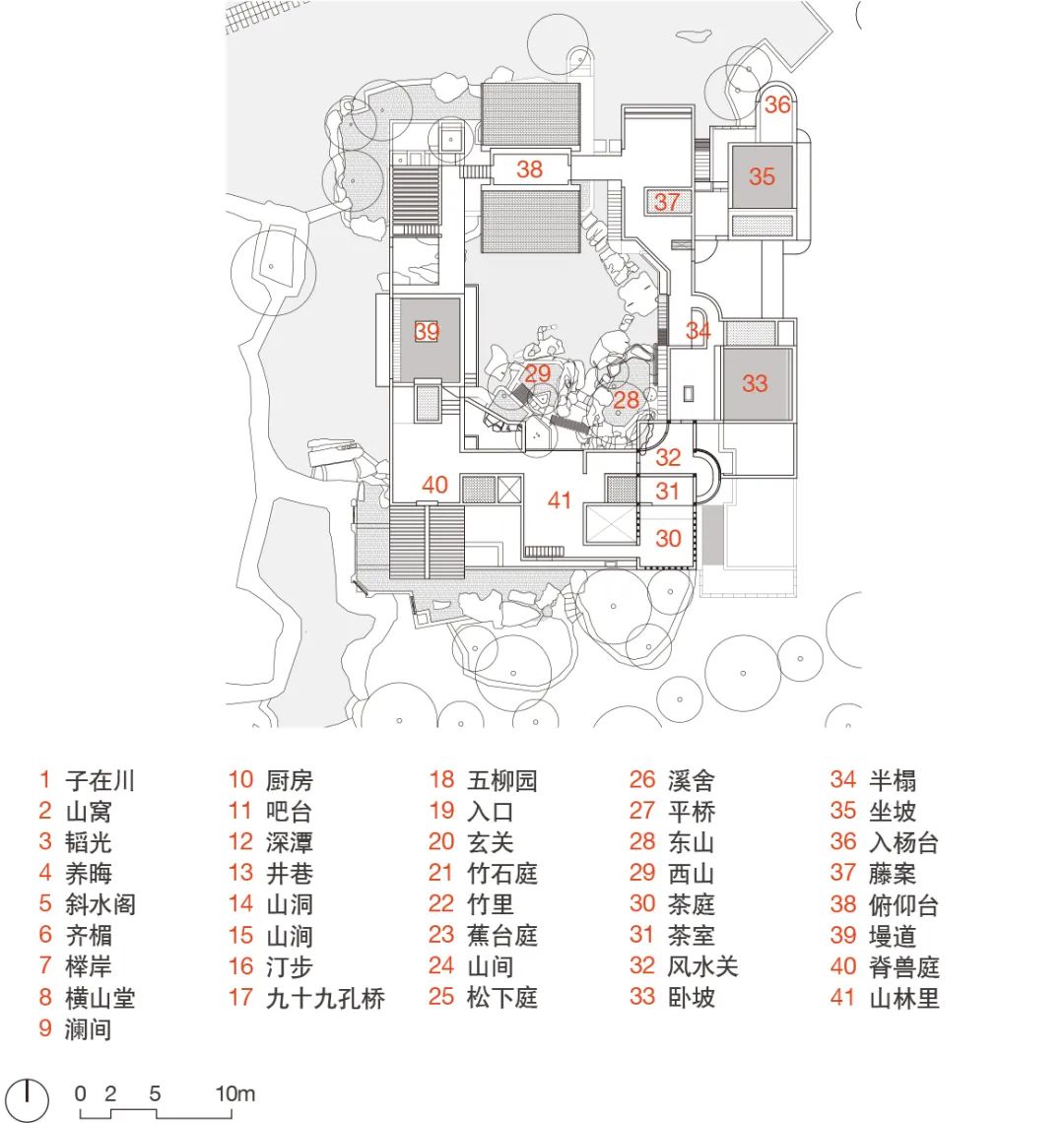

2年前我写了一篇红砖美术馆游记,(点击查看:【千字游记】红砖美术馆)也正是那篇游记让我发现红砖美术馆和布里昂家族墓园平面的极度相似性。如今借着从厦门项目返京的机缘,我决定去趟途中的徐州溪山庭。溪山庭是董老师目前最成熟的作品,无论是建筑空间处理还是叠石理水。

02

建筑

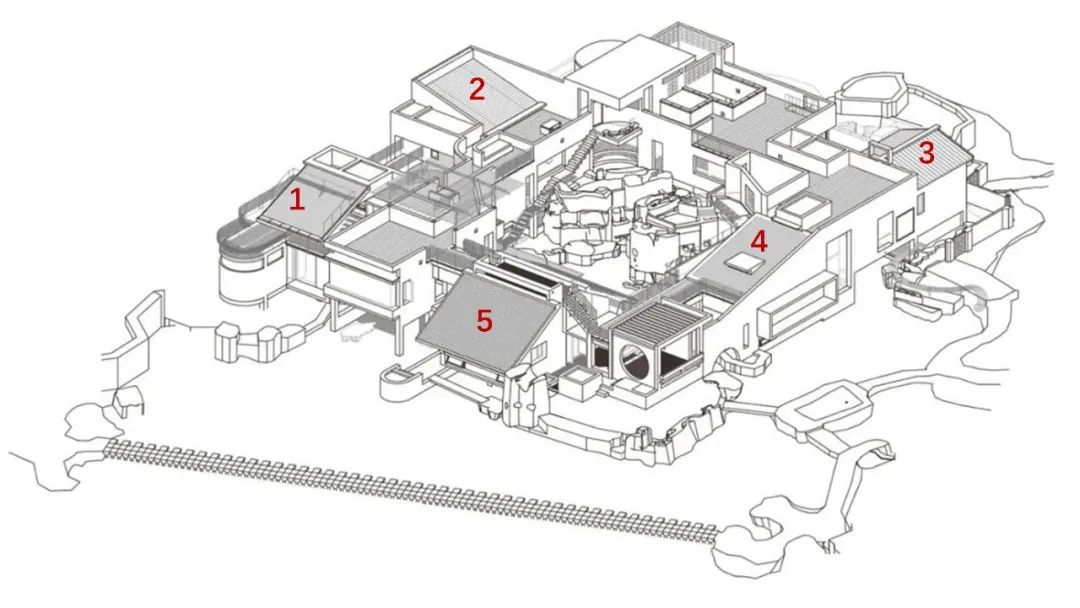

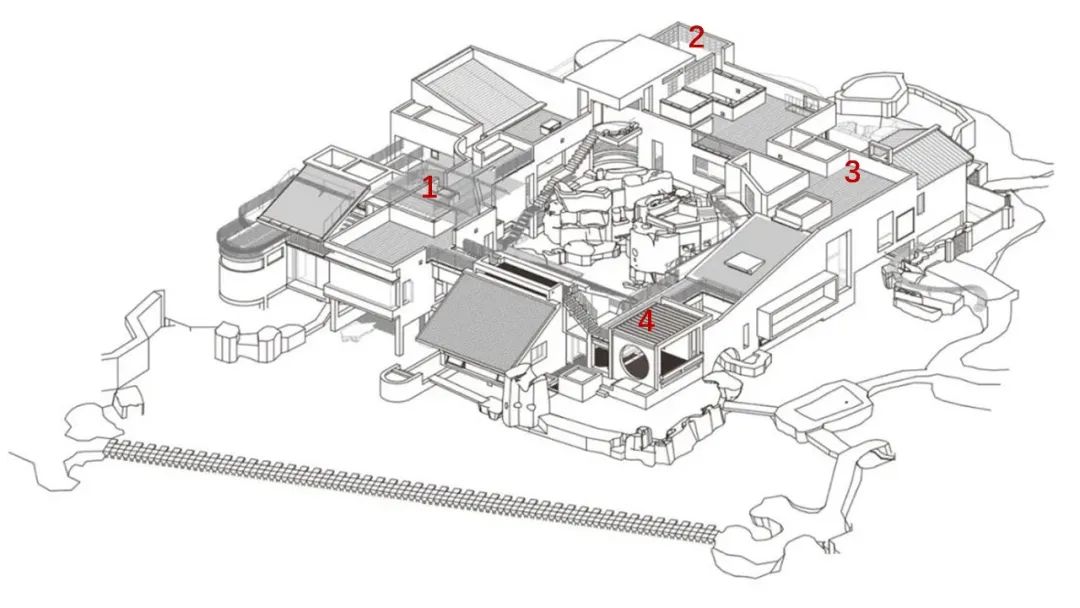

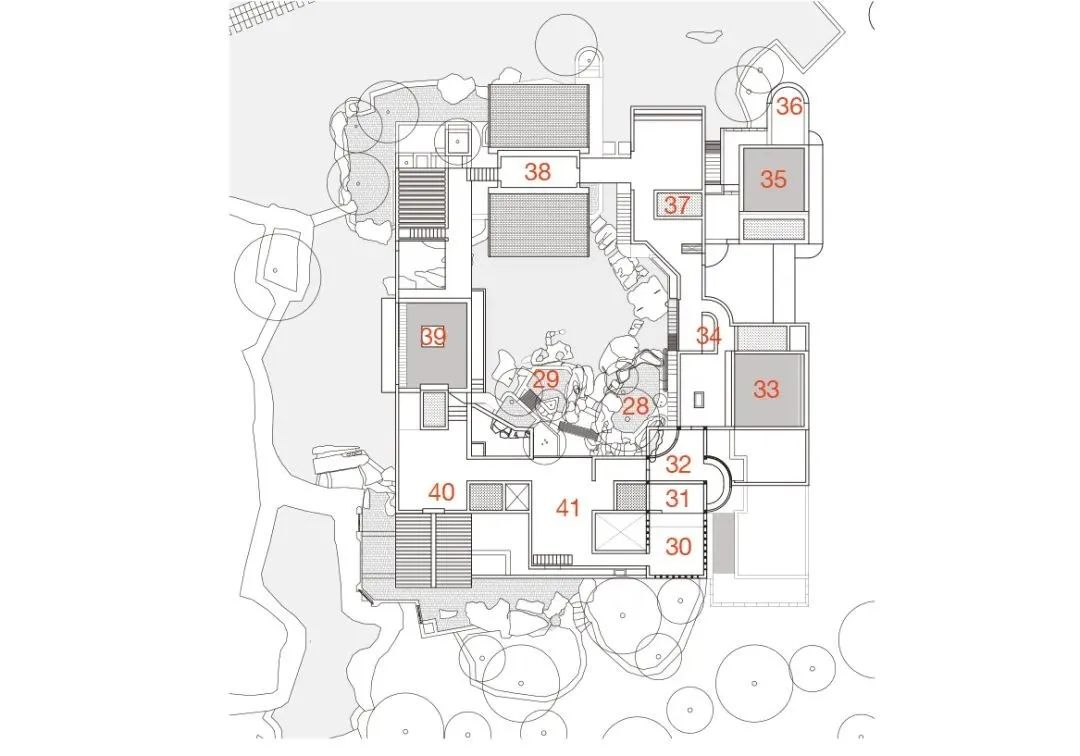

关于建筑部分,溪山庭南侧新建一处用于办公的独栋建筑,值得一提的是室内中央的圆柱取代方柱的方向感。(室内空间及其他细节见 B站游览视频, ID:建筑手记)

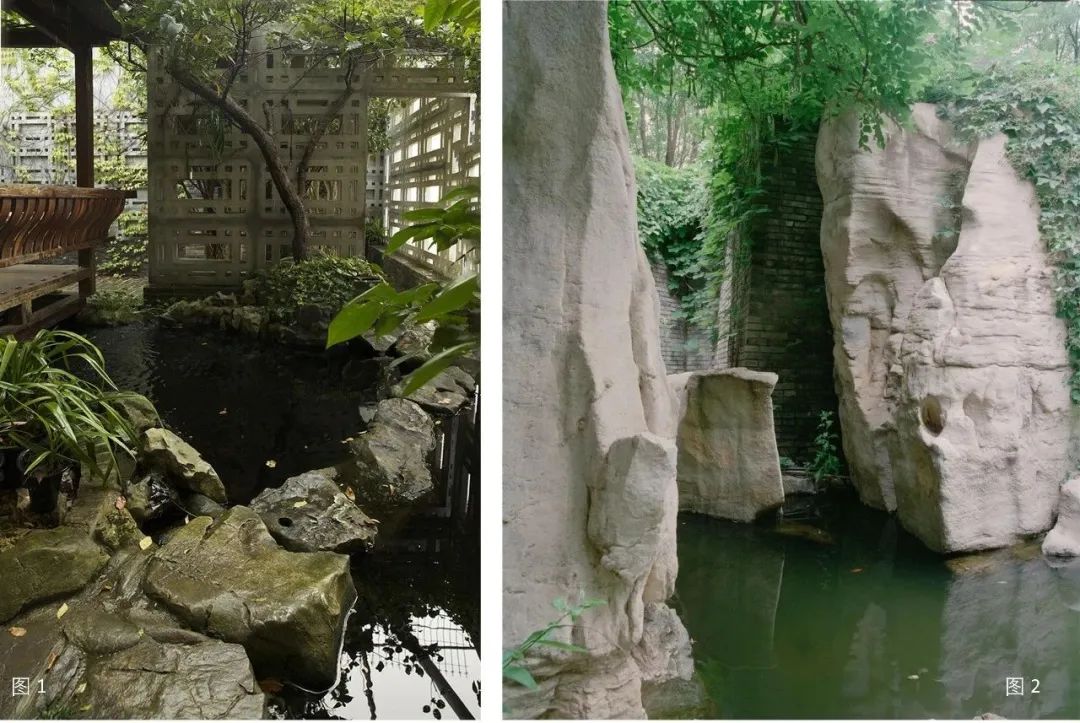

图2

其南侧入口接待的内庭由童明提议,靠墙抬起一处铁椅,以便身体南向横视南面池岛深处的芦苇美景,现已由南侧新建建筑往北勾连的黑色楼梯斜递横框中。

叠石

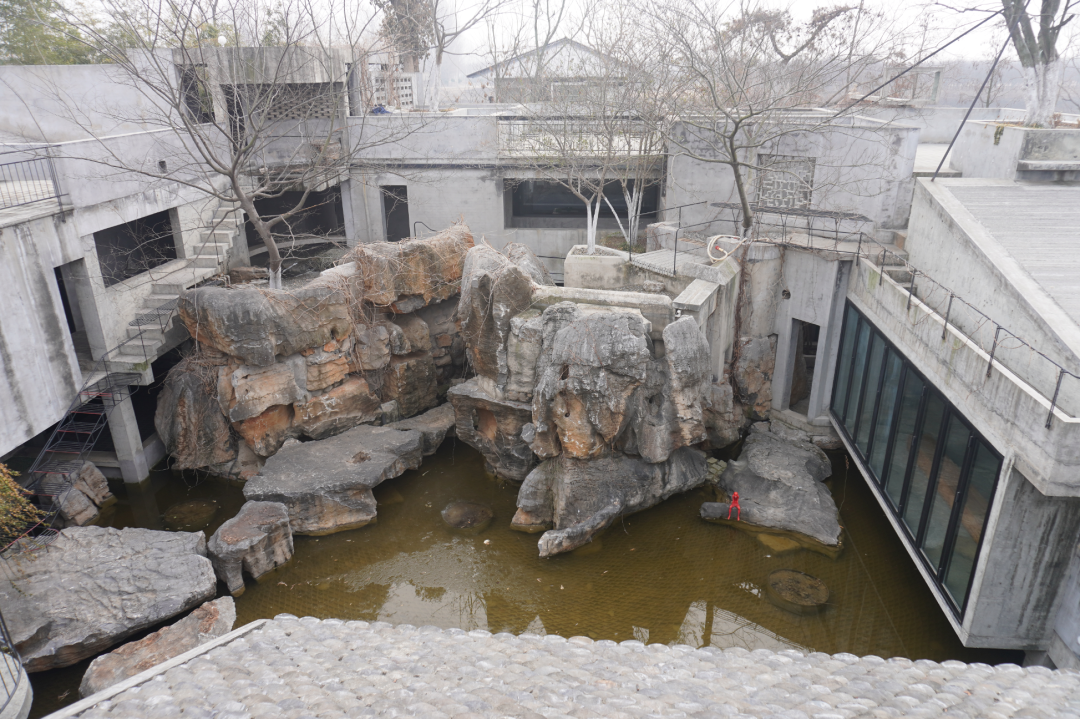

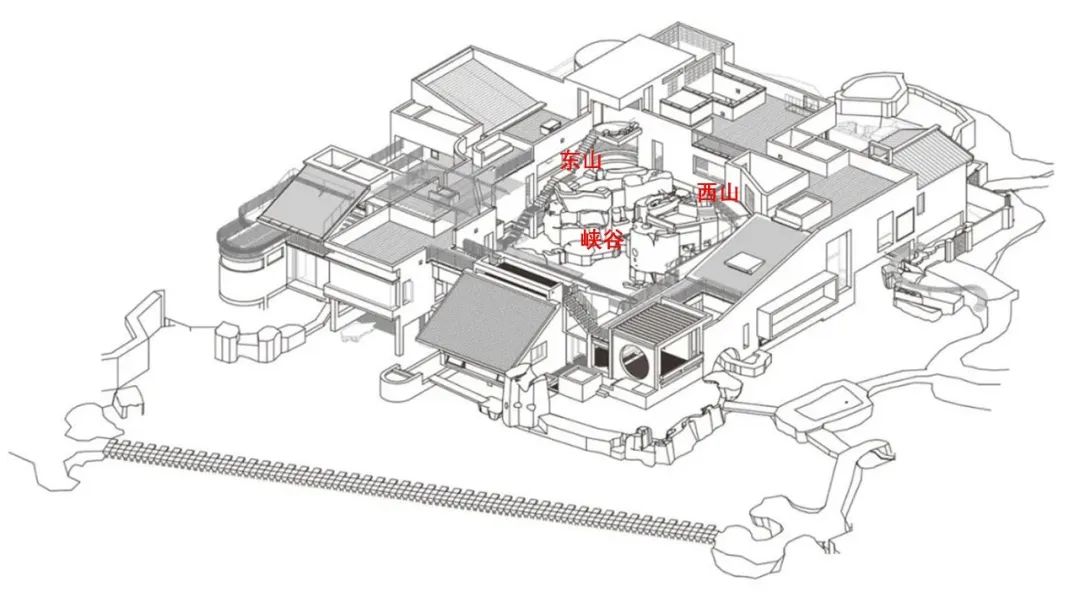

图3

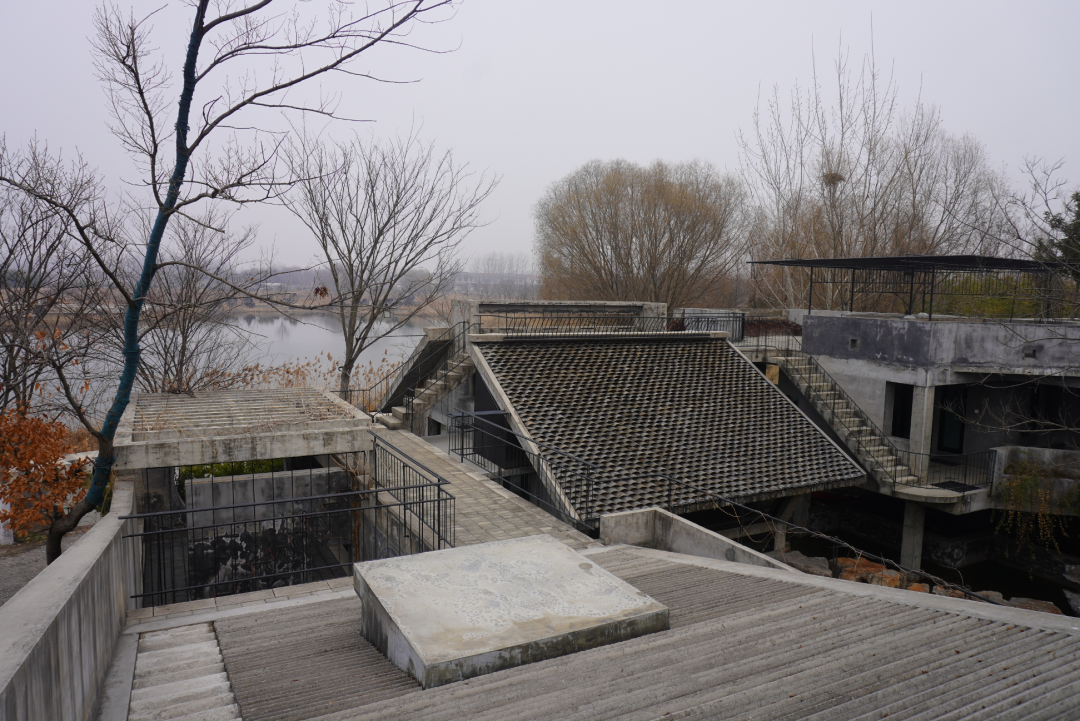

庭院内部连通南北侧的汀步石也有考究,汀步石随空间大小变化逐渐扩大。紧挨水边汀步石较小,在转折处放置大块巨石。汀步石的路径紧贴水面东侧,留出西侧大面积中心水面。东侧紧邻水面是走廊,汀步石、巨石假山共同挤出大小不一的水面,构成水面余脉不尽的山水意向。

在新建建筑与溪山庭之间有一混凝土构筑物负责连通两侧建筑伸出的桥梁,它周边的铁制拱形洞口以及攀爬类植物,我料定它是一个抽象的假山空间,连通周遭。

理水

藏水是园林理水的重要原则,在溪山庭中通过建筑底面高于水面、石头边缘向外挑出、砖砌平台边缘向内叠涩的做法达到水脉不尽的山水意向。

植物配置

在溪山庭设计中,董老师一改红砖美术馆借用斯卡帕诸多经典做法,转向用直白且自然的语言叙述中国传统园林的深远不尽。

个人觉得看董老师的作品不会有种语言乏味的疲惫感。我以为其原因有二,一是董老师关注的庭院建筑学更在意自然,而这种自然是中国人骨子里读得懂,看的明的。就像江南传统园林,即便造园元素都相同,但呈现的场景各具特色。二是,我觉得和董老师做设计的方式相关,通过董老师的文章我们可以看出董老师是亲自从项目开始一直跟到最后的,甚至是诸多细节的推敲。这种设计方式能够保证设计语言一直处于不断延续迭代的状态,做出的作品也就经得起观者品味。

读董老师的作品,对我影响最大的是建筑如何开窗。我深信开窗对于建筑师来说是一件及其重要也是及其困难之事,这种感慨也在近日与厦门甲方讨论方案中被提及,我一面对他对建筑学的悟性而惊讶,一面随着项目持续推进而日加期待。

而关于松下拾阶取月的文章我至今才写过半,只待春意盎然时重拍照片,一同发上来。

松下拾阶取月 ©张仁宇

松下拾阶取月 ©张仁宇

松下拾阶取月 ©张仁宇

本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载请务必注明出处,尊重他人劳动成果共创和谐网络环境。

转载请注明 : 文章转载自 » 纵马网 » 生活笔记 » 【千字游记】溪山庭——董豫赣目前最成熟的作品