今年五月,在往返菲律宾旅行的飞机上,我读完了《沙漠与餐桌》,由此对书中提到的物产丰饶、考古历史悠久的中亚地区心驰神往。虽然在今天看来欧亚大陆中部的这片区域像是一块不毛之地,但在几千年前,那里是名副其实的伊甸园,人类驯化的多种谷类、水果、蔬菜均发源于此。此地至今仍出产多得数不清种类的水果:葡萄(人类历史上的第一杯葡萄酒也出产于此地)、苹果、樱桃、桃、杏、李、柑橘、梨、柠檬、石榴、无花果、枣、瓜类(有些地区一年到头除了冬季最寒冷的40天之外都是盛产瓜类的时节)。中亚地区的诸多古城,撒马尔罕、布哈拉、希瓦、喀布尔等,都是丝绸之路中心地带的商贸重镇,其间除了丝绸水果谷物香料茶叶珠宝瓷器等商品的往来,亦有文化科学宗教的交流、人口的迁徙、民族的变迁和政治军事势力之间长久的、反复的拉锯,也因此积攒了厚重的历史,留下了辉煌的建筑和艺术。读完书我心潮澎湃,想着一定要亲眼去看一看,几乎是立刻就买了机票,苦等了五个月,终于出发了。到达塔什干的时间是下午两点,一个暴晒的午后。在并不宽敞的机场到达大厅花了两个小时入关、换钱、买电话卡,用400美金换出了将近500万索姆后,我和桃子捏着厚厚的一沓纸币,连点带算折腾了好半天才核对清楚钱的数目。纸币的厚度是不可能塞得进钱包的水平,我们俩纷纷庆幸自己带了随身的小包,可以用来塞钱。 手握巨款,塔什干机场机场外有很多黑车,去市区一口价5美金。我们在yandex(俄语区uber)上叫车只要10人民币,但与不想来接人的国内滴滴司机一样,他们要不就原地不动,要不就乱点“已到达”,我们在机场外等了好久、勉力拒绝了好多黑车司机的拉客,终于还是没等到一辆来接我们的yandex。黑车司机见到我们等yandex甚至跟我们放下狠话“你们在等yandex吗?他们永远不会来的,你们就等到晚上吧!”。被激怒的我终于决定坐公车去酒店,拽着桃子就往公交站走,果然在急怒之下坐错了车(笑)。

手握巨款,塔什干机场机场外有很多黑车,去市区一口价5美金。我们在yandex(俄语区uber)上叫车只要10人民币,但与不想来接人的国内滴滴司机一样,他们要不就原地不动,要不就乱点“已到达”,我们在机场外等了好久、勉力拒绝了好多黑车司机的拉客,终于还是没等到一辆来接我们的yandex。黑车司机见到我们等yandex甚至跟我们放下狠话“你们在等yandex吗?他们永远不会来的,你们就等到晚上吧!”。被激怒的我终于决定坐公车去酒店,拽着桃子就往公交站走,果然在急怒之下坐错了车(笑)。

连续坐错几班车后,我们已经看了好些街景,用公交车里的快充头给自己的手机充了不少电,还在路边的超市买了打折的龙蒿草汽水喝了个过瘾。眼看着太阳渐渐西沉,自己的影子被越拉越长,路边的树叶子也被镶上了金边,我们终于决定认真看导航,不能再坐错下一班车了。按照导航的提示,我们走了好长一段路去坐一班能直达的公车,那条路宽敞笔直,两边停满了车辆,放眼一望全是雪佛兰,偶尔能看到一些卡车,竟然是苏联样式的车头。在车边又反复欣赏磨蹭了一会儿,终于踏上了去酒店的正确道路。 龙蒿草饮料,有浓烈的香味,我很爱喝塔什干的气候并不算干燥,路旁有大片的绿地和成排的行道树遮阳,我们成日里到处散步。时值秋季,橡树噼里啪啦地往下掉橡果,一阵风吹过就被橡果砸了头,只能连忙捂着头跑走。另一种常见的行道树是欧洲七叶树(全株有毒),又称马栗,也是挂果的时节,地上掉满了扎刺的果实,踩碎外壳剥出里面的种子来看着很像板栗,油亮亮的,十分可爱。路旁时常有小摊贩,卖水果的、卖腌菜的、卖馕的,或者直接在路旁搭个炉子卖新鲜出炉的烤包子的,十分热闹。往摊贩越来越多的地方走,就可以走到集市了,当地语言写作"BOZORI"。

龙蒿草饮料,有浓烈的香味,我很爱喝塔什干的气候并不算干燥,路旁有大片的绿地和成排的行道树遮阳,我们成日里到处散步。时值秋季,橡树噼里啪啦地往下掉橡果,一阵风吹过就被橡果砸了头,只能连忙捂着头跑走。另一种常见的行道树是欧洲七叶树(全株有毒),又称马栗,也是挂果的时节,地上掉满了扎刺的果实,踩碎外壳剥出里面的种子来看着很像板栗,油亮亮的,十分可爱。路旁时常有小摊贩,卖水果的、卖腌菜的、卖馕的,或者直接在路旁搭个炉子卖新鲜出炉的烤包子的,十分热闹。往摊贩越来越多的地方走,就可以走到集市了,当地语言写作"BOZORI"。

琳琅满目的商品,Chorsu Bozori,塔什干Chorsu Bozori是塔什干著名的大型集市,你能在里面找到一切你想要买的东西。肉类、奶制品、谷物、香料、腌菜和坚果都集中在那个颇负盛名的圆顶建筑中,而蔬果、衣服、鞋子、日用品、电子产品的摊位则沿着圆顶建筑外的巷道延伸开来,形成一个规模巨大、人头攒动的交易市场。交易的火热气氛和琳琅满目的漂亮商品总是激荡人心,但所有的东西都没有明码标价,我们在被结结实实地抢劫购买了半斤贵价茶叶之后再也不敢搭理任何上前搭讪的店主,也没有再买任何东西就离开了。但茶叶倒是确实很香。走出集市又穿过了几条巷子,看了一会儿道边的小鸟啄橡子之后,一条道旁全是蔬果商贩的拥挤小路又出现在我们面前。整袋的彩椒、堆成小山的南瓜、绿得浓郁的成捆莳萝、看起来就很脆挺的黄萝卜、奇形怪状的茄子……各种颜色扑面而来,构成了我对塔什干最活泼的记忆。我们一边逛一边拍照看了许久,最后打算买个密瓜回去吃,在几个瓜摊前流连了许久也挑不出究竟哪个好,却被路边一个刚停好车的大叔发现了窘境。语言不通,大叔指着一个瓜竖起大拇指说道“good,very good”,我们就抱了那个瓜回家。切开来确实是一只好瓜,从瓤甜到皮,又脆又多汁,配上刚买的又香又苦的天价茶一起吃,十分惬意。

琳琅满目的商品,Chorsu Bozori,塔什干Chorsu Bozori是塔什干著名的大型集市,你能在里面找到一切你想要买的东西。肉类、奶制品、谷物、香料、腌菜和坚果都集中在那个颇负盛名的圆顶建筑中,而蔬果、衣服、鞋子、日用品、电子产品的摊位则沿着圆顶建筑外的巷道延伸开来,形成一个规模巨大、人头攒动的交易市场。交易的火热气氛和琳琅满目的漂亮商品总是激荡人心,但所有的东西都没有明码标价,我们在被结结实实地抢劫购买了半斤贵价茶叶之后再也不敢搭理任何上前搭讪的店主,也没有再买任何东西就离开了。但茶叶倒是确实很香。走出集市又穿过了几条巷子,看了一会儿道边的小鸟啄橡子之后,一条道旁全是蔬果商贩的拥挤小路又出现在我们面前。整袋的彩椒、堆成小山的南瓜、绿得浓郁的成捆莳萝、看起来就很脆挺的黄萝卜、奇形怪状的茄子……各种颜色扑面而来,构成了我对塔什干最活泼的记忆。我们一边逛一边拍照看了许久,最后打算买个密瓜回去吃,在几个瓜摊前流连了许久也挑不出究竟哪个好,却被路边一个刚停好车的大叔发现了窘境。语言不通,大叔指着一个瓜竖起大拇指说道“good,very good”,我们就抱了那个瓜回家。切开来确实是一只好瓜,从瓤甜到皮,又脆又多汁,配上刚买的又香又苦的天价茶一起吃,十分惬意。 路边摊贩,塔什干

路边摊贩,塔什干 蜜瓜,塔什干

蜜瓜,塔什干

在塔什干的几天里,我们依靠快捷便宜的公共交通系统在这个城市里四处吃喝。公交车大多是宇通的,和上海的公交车样式差别不大,连座椅衬布的花纹也极为相似,总感觉像并没出国。车路过学校门口总会多等一会儿,学生们从校门里紧赶慢赶地跑出来跳上车,然后开始气喘吁吁。地铁则是苏联时代留下的产物,很多车辆已经相当老旧,但仍旧每日呼啸往来,运送大量乘客。美学上的事我说不出个所以然来,但人站在地铁站里,无端端地就能感受到一丝陈旧的、来自冷战的气息,无论是昏暗灯光下泛着冷光的大理石墙面,还是已经积了不少灰的墨绿色的玻璃砖砌成的高大立柱,又或者是墙壁上镶嵌着的颜色已经微微有些发旧了的砖雕艺术图案,无一不在无声诉说着自己的来源。开阔的空间、对称的结构、严谨的线条、独特的色彩运用和一些带有民族特色的纹样、拱顶都令人印象极为深刻。外面日头太毒的时候坐在地铁站里看人来人往也是相当有意思的活动。

地铁站,塔什干

地铁站,塔什干

乘坐地铁就可以来到城市中心的帖木儿广场,这里矗立着巨大的帖木儿雕塑。曾经的布哈拉汗国、希瓦汗国和浩罕汗国被苏联挤在一起造成了这个年轻的加盟共和国,苏联解体后,乌兹别克斯坦独立,帖木儿成为了该国的民族英雄和民族精神之源。帖木儿于公元14世纪中后期起兵占据河中,以此为核心进行扩张。在扩张的过程中,帖木儿帝国征服了东察合台汗国、河中地区、花剌子模、美索不达米亚、小亚细亚、高加索和大伊朗地区,并与奥斯曼帝国交战,企图复兴蒙古帝国,但最后因帖木儿于东征中国明朝的期间(1404-1405年)逝世而被迫中断。帝国的鼎盛时期横亘从小亚细亚到印度德里的西亚、中亚和南亚和费尔干纳盆地,北起锡尔河和咸海,南及阿拉伯海和波斯湾的大帝国。如此庞大的帝国版图使得帖木儿获得了“最后一位世界征服者”的名号。有趣的是帖木儿本人其实是突厥化的蒙古贵族,并不是乌兹别克人。帖木儿死后,帝国逐渐在内讧中衰败直至分崩离析。1500年,来自中亚草原的乌兹别克人攻占了这片土地,建立了属于自己的政权,帖木儿帝国终于灭亡。没想到在400多年后,乌兹别克人选择了帖木儿成为自己的民族英雄,并为其创作了数不清的艺术作品。目前在乌国最常见的帖木儿雕像和画作中,为了使其看上去更像乌兹别克人,帖木儿的脸都经过了一些艺术创作,与历史上帖木儿的真实长相几乎完全不同。 帖木儿广场上的雕像以及背后的乌兹别克斯坦酒店,塔什干

帖木儿广场上的雕像以及背后的乌兹别克斯坦酒店,塔什干

乌兹别克斯坦国家博物馆介绍了这片土地的历史,但相对于这片土地经历过的无数战争、政权的变更、宗教的入侵、民族的迁徙和东来西往无比丰富的物产、璀璨的建筑艺术和文化瑰宝,这个“国家博物馆”的展品和介绍实在是太贫瘠了。博物馆的顶层被用作主旋律的宣传,介绍了很多乌国独立后的科学技术经济文化成就,看看也罢。只是看到棉花产业介绍的时候还是忍不住慨叹咸海的消失,谁又能不慨叹呢?最有意思的是整个博物馆的说明在提到苏联时期时都用了"colonized"这个词语,引人深思。

城里也有一些别的博物馆,我们一一去看了。在实用艺术博物馆我第一次看到细密画,十分喜爱,想着要是能买一幅就好了,最终这个心愿在布哈拉达成了,只是还是博物馆里的画得好些(笑)。博物馆里出现的地毯、镶嵌贝母的民族乐器、古董首饰和铜器都十分精美,后来也都在布拉哈看到了,本想买一件喜欢的古董首饰,无奈没有遇上合眼缘的,当然这都是后话了。

总的来说我们都非常喜欢塔什干,虽然塔什干经常被简单地当作一个旅游交通中转站,但我觉得它大大地被忽视了。它生动活泼,有着最平实的生活气息,我们吃到最好吃的食物也都出现在塔什干大街小巷大大小小的馆子里。气候也没有那么干燥,白天也很适合到处散步,总会在不经意间遇到可爱的小猫、热闹的集市一条街或是蒸腾着热气的餐馆。虽然那里的人看上去总像是脾气不大好的高加索人,但如果你先露出笑容,他们就会立刻热情起来。作为首都,塔什干提供了最现代化的生活,有很多人说这个城市的造景太苏联了,但乌兹别克人仍旧保留下自己传统的生活方式,让这座都市热情洋溢、一点儿也察觉不出冷漠。

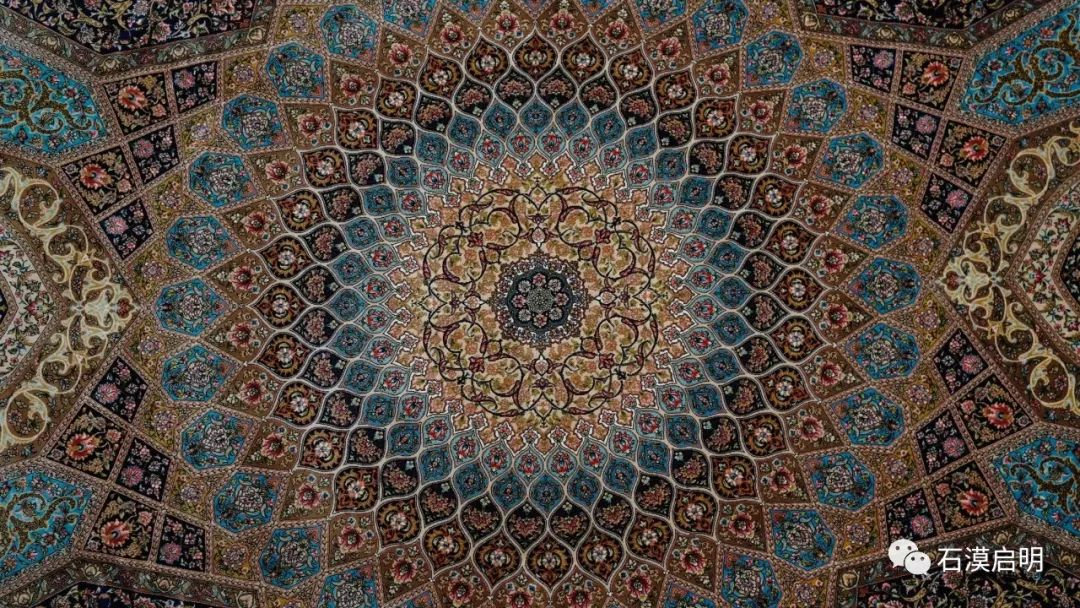

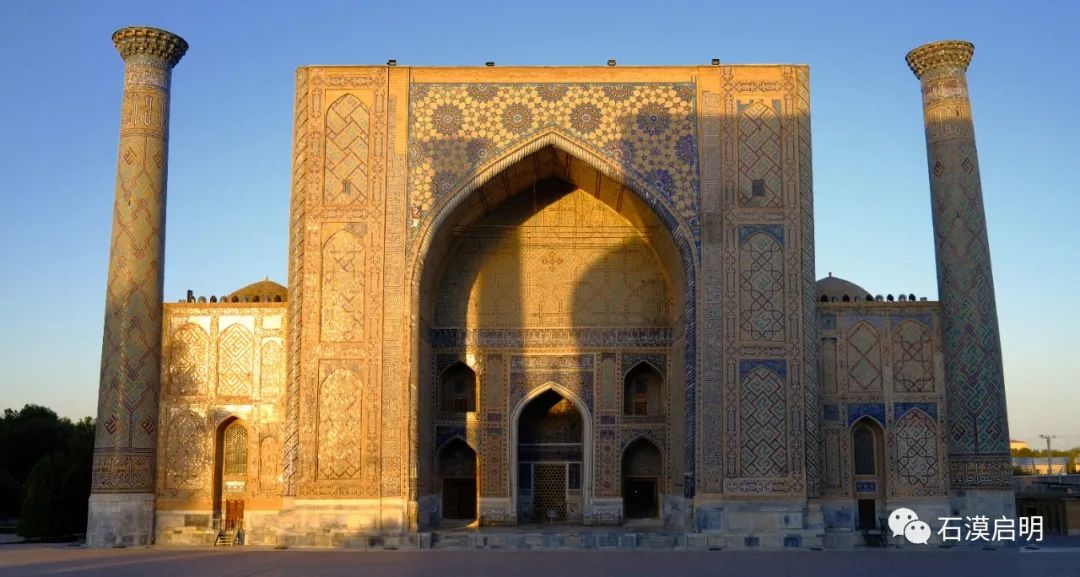

撒马尔罕的历史长得说不完,关于它的记载最早可以追溯到公元前5世纪,善于经商的粟特人把撒马尔罕建造成一座美轮美奂的都城。而后世事变迁,无数征服者踏上这片土地,撒马尔罕烧了又重建,又烧了又重建,现在留下的这座城是帖木儿一手建立的庞大帝国的都城,坐落于泽拉夫尚河滋养的绿洲之上。帖木儿的雄心在撒马尔罕的建筑上体现得淋漓尽致,无论是经学院还是清真寺都蔚为壮观。站在这些建筑底下的心情很难用语言描述,好在留下了一些照片。这些建筑大都经过了苏联的暴力修复,半新半旧,苏联人也确实留下了一些败笔,但如果没有修复仅留下一些残垣断壁,也确实非常可惜。无论如何,今天的撒马尔罕依旧是一座建筑博物馆,令人流连忘返。 蒂拉卡里经学院,撒马尔罕

蒂拉卡里经学院,撒马尔罕蒂拉(Tilla)意为金子,这个名字源于经学院西侧中央位置的一座清真寺,该清真寺的天顶以繁复的金叶子纹样所装饰,象征着撒马尔罕当时的富庶。这座清真寺原本是平顶的,但苏联人在修复的时候却硬是加了一座蓝色圆顶,这就是我们现在看到的的蒂拉卡里经学院。

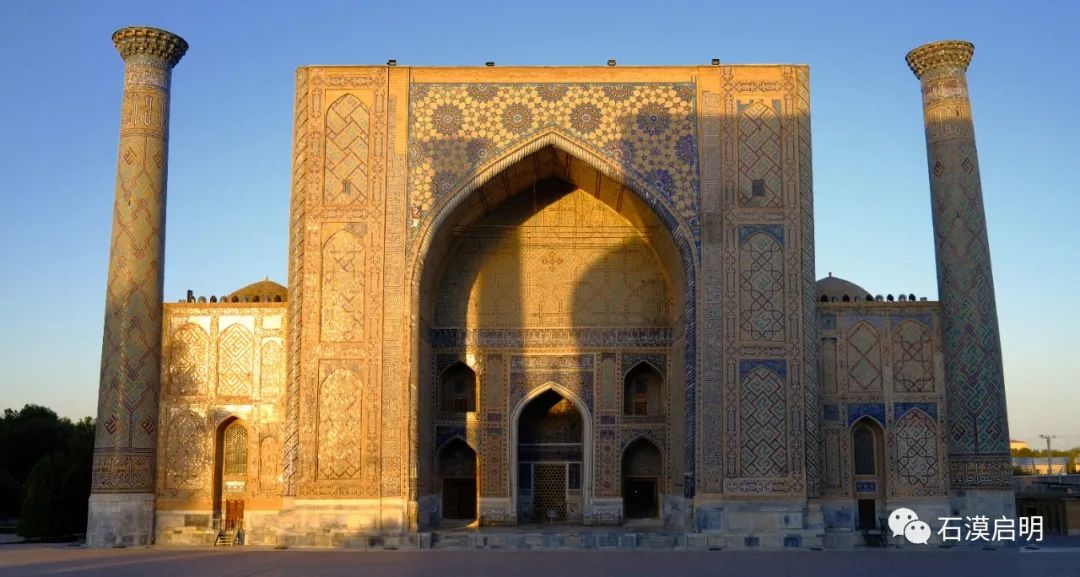

兀鲁伯经学院的清晨,撒马尔罕

兀鲁伯经学院的清晨,撒马尔罕兀鲁伯经学院建于公元1417-1420年,由于当时帖木儿王朝正处于鼎盛时期,整个建筑只用时三年便建造完毕,是中亚地区现存最古老的经学院。兀鲁伯经学院的布局也成为帖木儿王朝及其后乌兹别克诸汗国所有经学院设计的参考范本,是中亚伊斯兰建筑史上的一座丰碑。

夏伊辛达陵墓群,撒马尔罕

夏伊辛达陵墓群,撒马尔罕

夏伊辛达(Shahki Zinda)意为“Tomb of the living king”,最早是Qusam ibn-Abbas的陵墓。Qusam ibn-Abbas是先知穆罕穆德的侄子,在7世纪将伊斯兰教首次引入了这一地区。Qusam的圣陵早在13世纪蒙古人入侵前就已经存在了。14世纪帖木儿和兀鲁伯将他们的家人和重臣葬在陵墓大道旁边,逐渐形成了今天的规模。

夏伊辛达陵墓的表面装饰非常精美,采用了当时一种被称为cuerda seca的陶瓷表面涂色技术。当不同颜色的釉料涂在陶瓷表面时,工匠们会将表面上的水溶性釉料用一层薄薄的油脂物质隔开,防止它们在烧制过程中从划定的区域流出混在一起。在烧制的过程中,深色颜料通常又会与油脂混合,这样又会使每个颜色区域周围形成一条深色的线。帖木儿时代的釉面上色技术已经可以调制包括钴蓝、浅绿、无釉红和白色等不同的颜色,这一技术在15世纪还被波斯工匠引入了当时的土耳其,后来的波斯萨法维王朝和奥斯曼帝国在许多建筑在装饰上都使用了这项技术,直到后来被色彩更为丰富的釉砖马赛克所取代。

夏伊辛达陵墓的表面装饰非常精美,采用了当时一种被称为cuerda seca的陶瓷表面涂色技术。当不同颜色的釉料涂在陶瓷表面时,工匠们会将表面上的水溶性釉料用一层薄薄的油脂物质隔开,防止它们在烧制过程中从划定的区域流出混在一起。在烧制的过程中,深色颜料通常又会与油脂混合,这样又会使每个颜色区域周围形成一条深色的线。帖木儿时代的釉面上色技术已经可以调制包括钴蓝、浅绿、无釉红和白色等不同的颜色,这一技术在15世纪还被波斯工匠引入了当时的土耳其,后来的波斯萨法维王朝和奥斯曼帝国在许多建筑在装饰上都使用了这项技术,直到后来被色彩更为丰富的釉砖马赛克所取代。

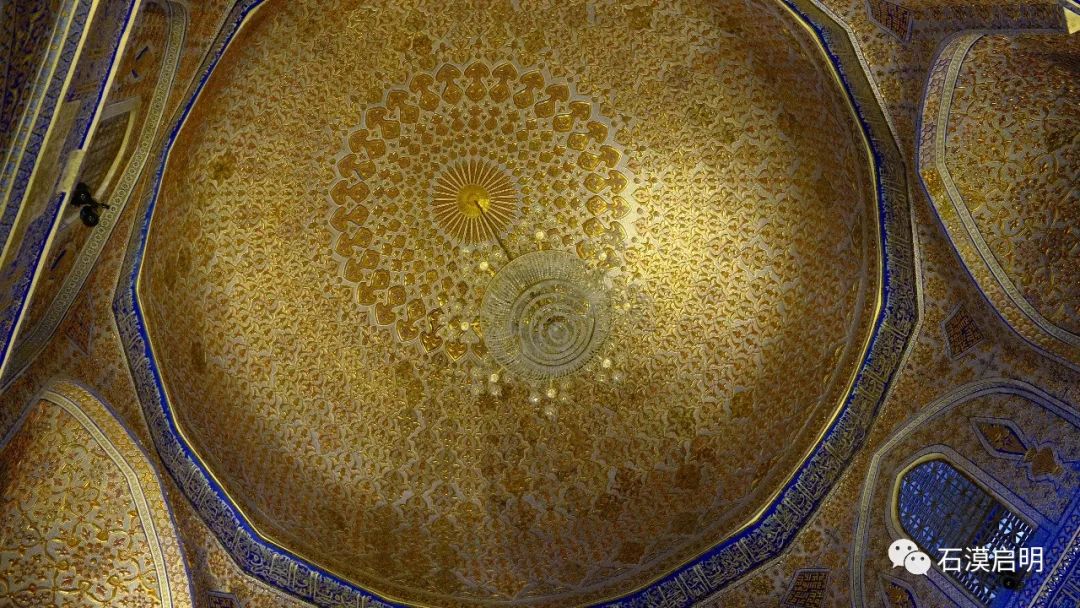

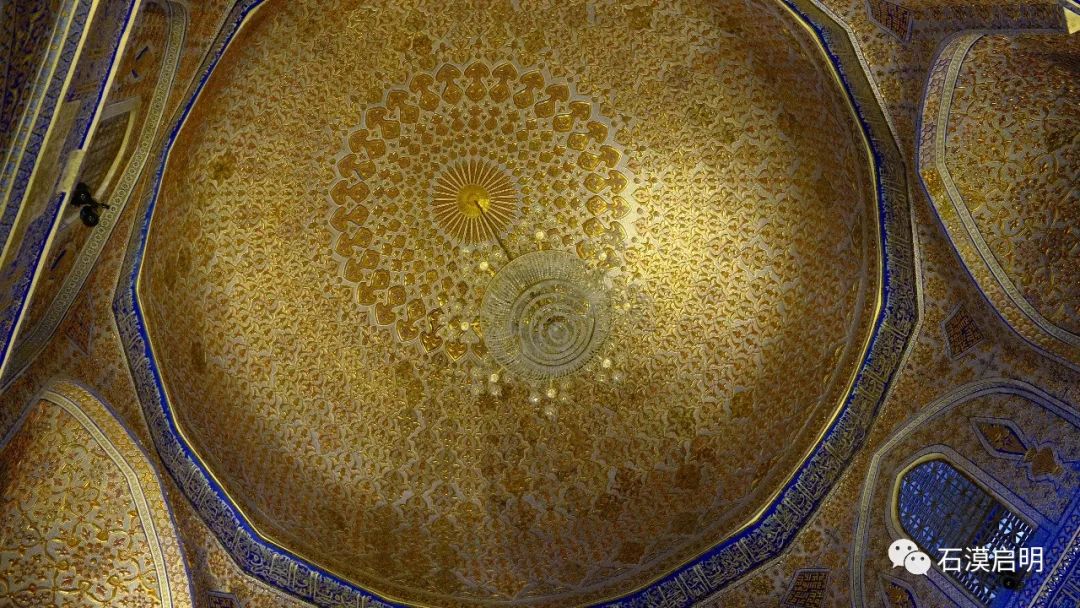

古尔·埃米尔陵墓内部,撒马尔罕

这座陵墓安葬着帖木儿大帝以及帖木儿王朝早期的一些重要家族成员,目前只残存陵墓主体、两座宣礼塔和主体一面的伊凡(Iwan)结构。最大的看点是陵墓主体内部的蜂窝穹顶(Muqarnas),以金色和钴蓝勾勒装饰,十分华美。较远处的Afrosiyob遗迹,是公元6世纪时粟特人在此建立城市的痕迹,现在只留下一些土坡。坡下设立了一座博物馆,里面展出了很多藏品,还原了当时粟特人的生活场景,详细介绍了从马拉坎达(Marakand,最早撒马尔罕城市的名字,亚历山大大帝时代此地就叫马拉坎达)到撒马尔罕以来城市的规划、样貌。镇馆之宝是遗迹中发掘出的壁画,该壁画出土于粟特王Varkhuman的议事大厅,是典型的唐时期绘画风格,亦有高宗李治打猎的场景和高宗皇后武则天乘坐龙舟出游的场景,虽然保存下来的部分不多,但仍旧能看出十分精美。

这座陵墓安葬着帖木儿大帝以及帖木儿王朝早期的一些重要家族成员,目前只残存陵墓主体、两座宣礼塔和主体一面的伊凡(Iwan)结构。最大的看点是陵墓主体内部的蜂窝穹顶(Muqarnas),以金色和钴蓝勾勒装饰,十分华美。较远处的Afrosiyob遗迹,是公元6世纪时粟特人在此建立城市的痕迹,现在只留下一些土坡。坡下设立了一座博物馆,里面展出了很多藏品,还原了当时粟特人的生活场景,详细介绍了从马拉坎达(Marakand,最早撒马尔罕城市的名字,亚历山大大帝时代此地就叫马拉坎达)到撒马尔罕以来城市的规划、样貌。镇馆之宝是遗迹中发掘出的壁画,该壁画出土于粟特王Varkhuman的议事大厅,是典型的唐时期绘画风格,亦有高宗李治打猎的场景和高宗皇后武则天乘坐龙舟出游的场景,虽然保存下来的部分不多,但仍旧能看出十分精美。

粟特人善于经商,在丝绸之路上曾留下过辉煌的历史。经常在网上看见用“蛮夷”来称呼西域的说法,岂知人类文明遍布全球,只是互有不同而已,谁看谁又不是蛮夷呢?站在遗迹仅存的土坡上,风夹杂着沙土吹来,多么辉煌的城市终究会湮没,只有风沙是永恒的。人类实在是太渺小了,却又不甘心于渺小,总想在宇宙里留下自己曾经存在的证据,这才有了历史。人们总说历史是伟大的,但历史也很渺小。 Afrosiyob遗迹和博物馆,撒马尔罕

Afrosiyob遗迹和博物馆,撒马尔罕

撒马尔罕有一条连通了大部分景点的步行街,非常像阳朔的西街。白天全是游客,路边散落着无数的小卖部、餐馆和商品高度同质化的纪念品店,多到令人厌烦的地步。到了晚上,一切本该变得安静,但空气总是充斥着各种各样的嘈杂声,很多当地男子勾肩搭背地在街上游荡喧哗,一些破破烂烂的音乐声从不知道在哪儿的劣质喇叭里断断续续地传出,整条街又喧闹,又快乐。步行街走到头是一条马路,出租车司机在路边疯狂拉客,一片旅游区“乐土”的景象,令人无法静下心来。

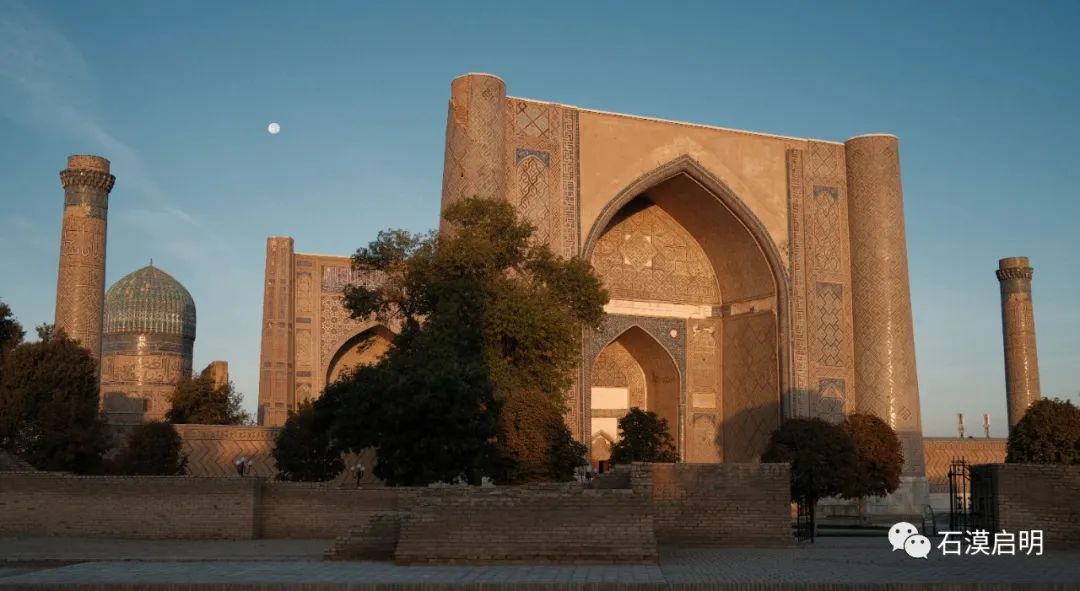

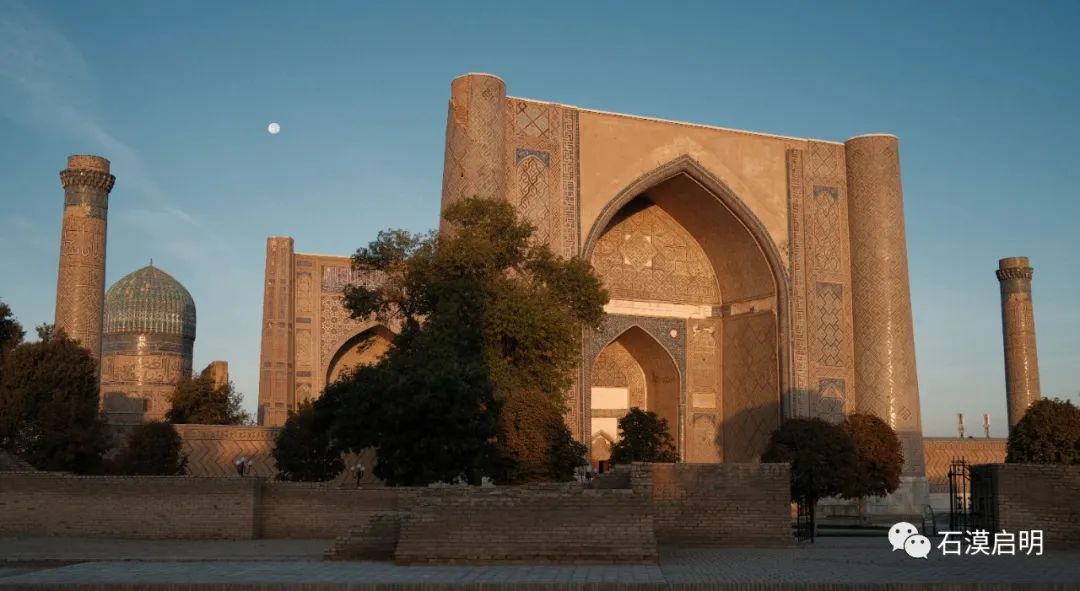

但如果在清晨尚未日出之前,走在这条路上却能感受到最宁静的气氛。五点钟鸟儿们在干燥寒冷的空气中率先发出欢快的叫声,六点多天色开始逐渐亮起来,到了六点半,第一缕阳光打在比比哈努姆清真寺的瓷砖上,把一切都变成金色,而月亮还高高挂在深蓝的天幕上,高大的清真寺庄严又肃穆,令人莫名敬畏了起来。偶尔有当地人沉默地走过,现实和历史交相辉映,给我留下非常深刻的印象。

日出时分的比比哈努姆清真寺,一轮圆月仍旧挂在天幕上,撒马尔罕这座清真寺是帖木儿大帝在远征印度胜利归来后下令建造的,比比哈姆努的名字来源于帖木儿的妻子。这座当时全世界最大的清真寺仅大门的高度就达到了38米,但由于工匠们从未在此前建造过如此庞大的建筑物,清真寺刚刚修建完毕便开始变形、因自重产生裂缝。经过几个世纪的侵蚀后,这座宏伟的清真寺最终变成了仅剩两个巨大门廊和穹顶的废墟。现在能够看到的建筑物多半是修复的成果。

日出时分的比比哈努姆清真寺,一轮圆月仍旧挂在天幕上,撒马尔罕这座清真寺是帖木儿大帝在远征印度胜利归来后下令建造的,比比哈姆努的名字来源于帖木儿的妻子。这座当时全世界最大的清真寺仅大门的高度就达到了38米,但由于工匠们从未在此前建造过如此庞大的建筑物,清真寺刚刚修建完毕便开始变形、因自重产生裂缝。经过几个世纪的侵蚀后,这座宏伟的清真寺最终变成了仅剩两个巨大门廊和穹顶的废墟。现在能够看到的建筑物多半是修复的成果。除了建筑,比比哈努姆清真寺旁的Siyob Bozori也是非常有名的景点。比起塔什干的Chorsu Bozori,这里的摊贩们更羞涩也不会过于“友善”,我们在里面逛了许久,看到了各种各样的鸟食(附近生活的鸽子们都在明目张胆地“偷吃”),买到了非常浓郁酸甜也涩口的石榴汁,在路边的杂货铺看到了散卖的简朴肥皂和像宝石一样亮晶晶的黄冰糖,一切都令我非常着迷,驻足许久。这里也有更多包装朴素的当地小牌子的乳制品,我们买到了此行最香甜的一罐kaymak,只是买的时候并不知道珍惜,在之后的旅途中再也没有看到,只能一直想着。傍晚我们又路过集市,我在那里拍到了此行最喜欢的一张照片。

Siyob Bozori,撒马尔罕

Siyob Bozori,撒马尔罕

Siyob Bozori,撒马尔罕

Siyob Bozori,撒马尔罕

由于时间有限,我们只花了半天在撒马尔罕的居民区稍微走了走,其实也是很宁静的城市。路过了一个清真寺,遇上了一对正在结婚的新人,开着敞篷车穿着婚纱,热闹得很节制。路过路边草坪里的凉亭,两个穆斯林姑娘正坐在一起聊天,她们叫住我给了我一根红得透亮的棒棒糖,是小时候吃的糖画的味道,好甜!在路上随意走着的时候也会想,这些清真寺和经学院里现在都是纪念品商店了,也没有一个很好的关于建筑的介绍,也没有一个很好的保护,还是会觉得有点可惜。但话说回来,这座城2500年前就是商贸之地,现在不过用那些建筑照旧来做买卖罢了,何尝不是一种传统的延续呢?好像也没什么不可以。

在撒马尔罕我花了大部分时间来等光线、拍照、等光线、拍照,清晨拍,傍晚也拍。以往我总是很讨厌在旅行中花很多时间来拍照,但置身于此地,第一个念头确实就是拍照,我想要记录美丽的颜色、精美的纹样、高大的穹顶、阳光把金色泼洒在瓷砖上的那一瞬、宏伟的建筑和宁静肃穆的氛围,什么我都想拍,什么我都不舍得错过。布哈拉位于泽拉夫尚河三角洲畔,沙赫库德运河穿城而过,它是中亚最古老的城市之一,也是盛极一时的伊斯兰文化中心。在它地下20米的纵深范围内,埋藏着不同时期的大量文物和古迹;地面上则分布着170多座中世纪以来各种风格的伊斯兰建筑。16世纪是布哈拉的鼎盛时期,那时,由乌兹别克人建立的布哈拉汗国取代了帖木儿帝国,统治者为了削弱帖木儿王朝的影响,将都城从撒马尔罕迁至布哈拉。时至今日,城里能看到的建筑和遗址大多来源于这一时期。到达布哈拉时我们已经被撒马尔罕的干和热折磨得有些疲倦了,没想到一下火车就发现这里的午后更加干热。漠海中的布哈拉,属于典型的大陆性气候。每日太阳初升时就能直接感受到阳光的热力,而傍晚,太阳还没落下地平线,干燥的冷风已经吹走了身上所有的温度,一切立时变得寒冷起来。气温与阳光紧密关联在一起,一点儿缓冲都没有。关于布哈拉的传说有很多,一千零一夜的故事,阿凡提的故事,成吉思汗的故事。小时候读《一千零一夜》的时候怎么也没想到原来故事的发生地其实离我这么近,一直以为是非常神秘且遥远的国度。阿凡提的故乡有很多,布哈拉只是其中相当著名的一个。城市中心的大水池边就有阿凡提的雕像,当然形象是人为创造的。中心水池也有相当悠久的历史,布哈拉居民的生活用水曾一度均取于此,后来也因此爆发瘟疫,水池才被废弃、丧失了原本的功能。至于成吉思汗,这个有屠城习惯的君主在攻下布哈拉后被喀龙宣礼塔的雄伟所震撼,于是这座塔被保留了下来,矗立至今。

喀龙宣礼塔的日与夜,布哈拉

喀龙宣礼塔的日与夜,布哈拉除了喀龙宣礼塔,古城里的主要建筑就是塔克、清真寺和经学院。塔克(Taqi)就是集市,丝绸之路上的古城多半都是大型集贸市场。布哈拉古城里最著名的塔克扎伽蓝曾是珠宝交易的场所,非常别致的塔克萨拉凡则是(主要是印度)货币兑换商的集市,三条街道交汇处的塔克泰尔帕克弗有着大小帽子形状堆叠成的屋顶,是以前卖帽子的地方。而今只有喀龙宣礼塔边的喀龙清真寺仍旧用作清真寺,其余建筑无论是经学院还是塔克,都成为了手工艺品集市、纪念品商店和饭馆。

塔克萨拉凡,布哈拉

塔克萨拉凡,布哈拉

喀龙清真寺,布哈拉

喀龙清真寺,布哈拉

布哈拉是此行中最大的手工艺品集散地。在这里不仅可以买到别处也很常见的冰箱贴、帆布包、围巾和纪念品短袖,也能看到手工地毯的海洋、刀匠现场打刀开刃、在路边的小桌子上低着头手腕下垫着一块木头描摹细密画的画家、正在手绣桌布的当地绣娘和叮叮当当雕铜盘子的工匠。整个古城都是琳琅满目的手工艺品,当然优劣有分,但一家一家细细地逛也很有乐趣。最后我们买了一张漂亮的细密画回来,虽然题材不是传统的民族故事或者纹样,但马可波罗的游历线路还是非常令人心弛神往。细密画用的纸张通常是来源于撒马尔罕的丝纸,古朴厚实,能看出不规整的纤维纹路。画在古董纸上画作的则会要价更高,纸是从流传下来的书本上出的,往往要好几张纸才能拼出一幅画的幅面,背面仍留有阿拉伯文书写过的痕迹,但丝毫不影响在另一面作画,也不洇墨,十分厉害。

塔克中售卖地毯的摊位,布哈拉

塔克中售卖地毯的摊位,布哈拉

站在古城西边的雅克城堡上可以俯瞰整个古城,我在那里拍到了布哈拉古城的全貌,只是角度所限,很多建筑都拍不到。拍照的时候正赶上日落,太阳一沉,树冠里藏着的千百只鸟儿都一起鸣叫起来,好不热闹。这样活泼的傍晚存在于布哈拉的每一片树丛之中,给寒冷的夜增添了不少快活的气氛。

布哈拉古城,布哈拉

布哈拉古城,布哈拉

我们在沙漠中心寒冷的夜晚离开布哈拉,虽然在那里的时候感觉它就像一个大型旅游集市,商业化得只剩商业了,但走的时候还是十分不舍。我总是很讨厌旅游集散地的感觉,讨厌喧闹也讨厌没完没了的还价,甚至门票都能还价,但无论如何,这是现在还能触摸到这座古城的唯一方式,换个角度想想也能安慰自己其实这也挺鲜活的。虽然这里再不是伊斯兰文明的中心,宗教气氛也早已不再浓厚,大大小小的建筑也被游客填满了,但交易这种古老的人类生活方式依旧生动,就像这座城市诞生时一样。

乌兹别克斯坦的城际铁路网覆盖很广,火车旅行非常方便。列车主要有三种,Afrosiyob高速列车,由西班牙建造,车内环境与和谐号类似;Sharq快速列车,可以理解成国内的特快列车,但车内乘坐空间更为宽敞舒适;苏联时期的慢火车在2023年依旧运行着,时速也依旧是熟悉的60km/h,老旧的车底和陈年风格的涂装又耐看又亲切,我突然就理解了“醍醐味”的深意(笑)。 清晨的火车站,Afrosiyob和苏联慢车安静地停靠在站台上,塔什干

清晨的火车站,Afrosiyob和苏联慢车安静地停靠在站台上,塔什干 站台和远处停靠的Sharq列车,塔什干彻夜行驶的慢车没有空调却价格便宜,我们甚至购买了奢侈的头等舱体验了一把一个包间仅有两人的老火车卧铺之旅,只花了100多块钱。虽然不是硬核车迷,但这样穿越时光的体验还是令我兴奋不已,对着车拍来拍去,反复拨动会发出清脆声响的老式夜灯开关。包间里的床铺十分柔软,列车员分发的四件套已经有些旧了,散发出朴素的肥皂味道,车轮经过铁轨的拼缝发出埋藏在记忆深处的“哐当“声,我就这样在记忆里睡着了。

站台和远处停靠的Sharq列车,塔什干彻夜行驶的慢车没有空调却价格便宜,我们甚至购买了奢侈的头等舱体验了一把一个包间仅有两人的老火车卧铺之旅,只花了100多块钱。虽然不是硬核车迷,但这样穿越时光的体验还是令我兴奋不已,对着车拍来拍去,反复拨动会发出清脆声响的老式夜灯开关。包间里的床铺十分柔软,列车员分发的四件套已经有些旧了,散发出朴素的肥皂味道,车轮经过铁轨的拼缝发出埋藏在记忆深处的“哐当“声,我就这样在记忆里睡着了。 我们乘坐的苏联慢车,布哈拉

我们乘坐的苏联慢车,布哈拉 车内过道

车内过道说到火车就不得不提塔什干的铁路博物馆。这个博物馆看上去简陋,但陈列的却是真正的老机车头。内燃机、柴油机、电力机车都能在这里看到饱。所有的机车头上都有苏联的标志,但这些车头其实来自美国、德国、英国、苏联等不同国家,不少车头制造于二战时期。几乎所有车头旁都架设了梯子,允许参观者爬上去仔细看车里的内部结构、在检修作业通道上随意行走,但与此同时博物馆又完全不提供任何介绍……乌国很多不错的游览点都是这样的设置,只能靠自己查找资料。

唯一的缺陷是劣质、粗糙的刷漆掩盖了一部分属于老车头的光芒和沧桑,让它们看上去都有些不伦不类的。我在看的时候一遍又一遍地想如果能好好除锈喷砂再仔细地喷漆这些车头该会有多么神气,或者干脆只做一些保护性的防锈,不要遮掩历史的风霜在它们身上留下的痕迹,那该有多美。但无论如何,只要喜欢火车,没人能抗拒这些仿佛有生命的老家伙们。

走进任何一家饭馆,菜单上起码会提供五、六种汤,有些菜单甚至一整页都是各式各样的汤。汤都是单人份的,无论是牛肉汤、羊肉汤、羊排汤、蔬菜汤、豆汤……全部都非常好喝,每一种都很值得尝试。其中最好喝的是一种盛在瓦罐里,是由羊肉(或羊排)、土豆、胡萝卜和洋葱炖煮而成的。这些瓦罐被放在一块不停被加热的铁板上,永远温着——没错,其实就是乌兹别克斯坦版本的缸子肉(笑)。 瓦罐版缸子肉,塔什干

瓦罐版缸子肉,塔什干

菜单看得久了会发现这些汤的原料不过都是牛羊肉/舌头和番茄洋葱土豆鹰嘴豆的排列组合,但每家店都有自己的调味方式,使得每碗汤的味道都不大一样。有的店铺的汤清淡少盐,虽然是肉汤,却更能喝出蔬菜的清甜;有的店铺擅使香料,大量的胡椒和浓郁的香料味使得整碗汤热辣起来,在清晨的寒风中啜一口,全身都暖和起来;有的店铺下料实在,汤面覆盖着厚厚的一层油,喷香扑鼻,往碗里一捞,肉比土豆还多,鲜嫩可口;有的店铺会在汤面上加一些肥肉碎末,就像是日本拉面汤上的那一层背脂,我喜欢得要命。蔬菜汤和鹰嘴豆汤也是肉汤打底,只是把蔬菜和豆类放进去煮软,喝一口鲜得可怕,一点也不似素汤。

从左到右从上到下依次为:肉丸汤(牛肉丸,配有面条)、羊排汤、碎肉汤饭、鹰嘴豆汤、酸汤饺子(羊肉馅)和羊肉蔬菜汤(Shurpa)乌国人喜欢用莳萝调味,从没见过什么地方的食物这样大分量地撒莳萝。所有的汤都撒上了新鲜莳萝,一开始喝的时候还觉得有些奇怪,喝着喝着也就顺口了,不知不觉的。清鲜的汤要是少了一抹莳萝活泼的香气反而觉得寡淡了。后来看见市场里成捆的新鲜莳萝也觉得十分可爱,叶子细巧、翠绿欲滴,拍了好些照片。Kaymak是一种类似于凝脂奶油的奶油状乳制品,由水牛、牛、羊或牛的奶制成。在中亚、巴尔干半岛、高加索、黎凡特、伊朗和伊拉克、突厥地区广泛存在。制作kaymak的传统方法是将生牛奶慢慢煮沸,然后用小火煮两个小时。关闭热源后,将奶油脱脂并冷却(并轻微发酵)几个小时或几天。吃法则是和蜂蜜一起抹在馕上,简单朴素却十分美味。把蜂蜜替换成果酱亦可,但确实不如搭配蜂蜜好吃。

从左到右从上到下依次为:肉丸汤(牛肉丸,配有面条)、羊排汤、碎肉汤饭、鹰嘴豆汤、酸汤饺子(羊肉馅)和羊肉蔬菜汤(Shurpa)乌国人喜欢用莳萝调味,从没见过什么地方的食物这样大分量地撒莳萝。所有的汤都撒上了新鲜莳萝,一开始喝的时候还觉得有些奇怪,喝着喝着也就顺口了,不知不觉的。清鲜的汤要是少了一抹莳萝活泼的香气反而觉得寡淡了。后来看见市场里成捆的新鲜莳萝也觉得十分可爱,叶子细巧、翠绿欲滴,拍了好些照片。Kaymak是一种类似于凝脂奶油的奶油状乳制品,由水牛、牛、羊或牛的奶制成。在中亚、巴尔干半岛、高加索、黎凡特、伊朗和伊拉克、突厥地区广泛存在。制作kaymak的传统方法是将生牛奶慢慢煮沸,然后用小火煮两个小时。关闭热源后,将奶油脱脂并冷却(并轻微发酵)几个小时或几天。吃法则是和蜂蜜一起抹在馕上,简单朴素却十分美味。把蜂蜜替换成果酱亦可,但确实不如搭配蜂蜜好吃。

Kaymak、果酱配松饼

Kaymak、果酱配松饼 各品牌Kaymak,乌兹别克语为Qaymoq

各品牌Kaymak,乌兹别克语为Qaymoq

看做法的话感觉和内蒙的奶皮子是一样的东西,但我还没有机会吃到过新鲜湿润的奶皮子,所以完全无法比较。在乌兹别克斯坦的每一天我们都顾不上肥胖警报疯狂地购买kaymak食用,买到好吃的甚至空口吃上半罐,现在想来真是可怕。塔什干的餐厅永远是最好的,但塔什干的超市却买不到一些包装简陋的小乳品厂出产的kaymak——它们往往有更高的乳脂含量,也更好吃。烤包子在当地叫Somsa,从早到晚均有售卖,大街小巷随处可见,可以算是一种乌国民族特色快餐。与新疆多是羊肉馅的烤包子不同,Somsa大多是牛肉馅的,除此之外也有土豆、南瓜、鸡肉、综合蔬菜、混合馅料等多种花样,主要取决于店主的创意。所有看见的馅儿我们都尝了一遍,最后还是牛肉馅的最好吃。Somsa的皮有普通的面皮也有酥皮,酥皮内部吸满了馅料的汤汁也不会变得绵软,依旧很有嚼劲,令人难忘。半夜饿了出去买个Somsa垫饥可以说是宵夜的最佳选择。 Somsa,撒马尔罕

Somsa,撒马尔罕

一切攻略都告诉你抓饭是乌兹别克斯坦最美味的食物,不,完全不是,起码对我来说乌国的抓饭并不比新疆的更好吃。当然抓饭作为一种国民食物,不管是用来简单充饥还是庆祝喜事都非常合适,作为游客,每走到一个地方都吃一下当地特色的抓饭也挺不错的。抓饭一般都用非常大的锅来烹制,早晨开始准备,十一点左右出锅,卖到下午两点几乎就剩最后两盘了,如果晚上想吃抓饭,几乎是找不到的。因为一些民族传统(热闹),周四的抓饭是最好的。每家店的抓饭水平差异非常大,我们在撒马尔罕吃到了全程最难吃的抓饭,不仅米饭完全夹生,调味也糟糕到难以置信的地步。总的来说抓饭的共性是全都含有大量的油(包括炒肉菜时下的油和肉类被煸炒出的油),至于这样的油量是使每一粒米都饱满油润香气四溢还是使整盘抓饭都油腻到难以下咽,全因厨师的烹饪技术和食客的个人口味而不同。比较好的是吃抓饭一般会配一碟当地腌菜,鲜脆爽口,非常解腻。 塔什干抓饭,肉剁碎并配上一片马肠和一个鹌鹑蛋与抓饭一同食用

塔什干抓饭,肉剁碎并配上一片马肠和一个鹌鹑蛋与抓饭一同食用

撒马尔罕抓饭,黄萝卜与饭分开烹制,配肉为整块

撒马尔罕抓饭,黄萝卜与饭分开烹制,配肉为整块 布哈拉婚礼抓饭,抓饭搭配整片马肉食用我没有足够的能力用语言准确地描述乌国的拿破仑有多好吃,非常实诚、酥脆、甜美、奶香浓郁。但因为预制甜食的缺乏,小卖部里称斤买的拿破仑也都不是一个味道,餐馆里的拿破仑在口味上通常会更胜一筹,但也更贵一些。总之吃到一块满意的拿破仑可能需要一点运气,但因为太好吃,再多的尝试也是值得的。与此相对的是巴克拉瓦都甜得可怕,作为一种土耳其甜食这样的甜度倒也完全合理,但实在是甜得难以下咽。但它们都长得精巧可爱,实在是很难不买两个尝尝。

布哈拉婚礼抓饭,抓饭搭配整片马肉食用我没有足够的能力用语言准确地描述乌国的拿破仑有多好吃,非常实诚、酥脆、甜美、奶香浓郁。但因为预制甜食的缺乏,小卖部里称斤买的拿破仑也都不是一个味道,餐馆里的拿破仑在口味上通常会更胜一筹,但也更贵一些。总之吃到一块满意的拿破仑可能需要一点运气,但因为太好吃,再多的尝试也是值得的。与此相对的是巴克拉瓦都甜得可怕,作为一种土耳其甜食这样的甜度倒也完全合理,但实在是甜得难以下咽。但它们都长得精巧可爱,实在是很难不买两个尝尝。 拿破仑和巴克拉瓦除此之外还有很多一看就非常质朴古早味的蛋糕甜食,比方Medovik,一种苏联时期很流行的蜂蜜奶油蛋糕,样子与拿破仑十分相像。还有内部结构非常复杂的蛋糕卷,因为恐惧它的甜度我们实在没敢吃……塔什干只要是规模大一点的餐馆都会提供相当种类数量的甜食,很有特色。来乌兹别克斯坦旅游的一大动力就是吃一些传说中的水果,看看究竟有多好吃。结果确实令人惊叹。蜜瓜从瓤甜到皮;西瓜的甜度虽然与国内常吃的西瓜不相上下,但西瓜味很浓郁,非常脆生;葡萄无论是什么品种都像蜜一样,甜而浓郁,有的品种葡萄味会重一些,有的则甜的有些单调;桃子是很结实的品种,有些过季了所以不是很甜,但桃香十足;李子果肉饱满汁水四溢,从皮吃到核没有一丝酸涩;苹果梨长相可爱,果肉细腻柔软,有浓郁的苹果味道,吃起来十分神奇……

拿破仑和巴克拉瓦除此之外还有很多一看就非常质朴古早味的蛋糕甜食,比方Medovik,一种苏联时期很流行的蜂蜜奶油蛋糕,样子与拿破仑十分相像。还有内部结构非常复杂的蛋糕卷,因为恐惧它的甜度我们实在没敢吃……塔什干只要是规模大一点的餐馆都会提供相当种类数量的甜食,很有特色。来乌兹别克斯坦旅游的一大动力就是吃一些传说中的水果,看看究竟有多好吃。结果确实令人惊叹。蜜瓜从瓤甜到皮;西瓜的甜度虽然与国内常吃的西瓜不相上下,但西瓜味很浓郁,非常脆生;葡萄无论是什么品种都像蜜一样,甜而浓郁,有的品种葡萄味会重一些,有的则甜的有些单调;桃子是很结实的品种,有些过季了所以不是很甜,但桃香十足;李子果肉饱满汁水四溢,从皮吃到核没有一丝酸涩;苹果梨长相可爱,果肉细腻柔软,有浓郁的苹果味道,吃起来十分神奇……

烤串绝对是整个旅途中最踩雷的食物。出发之前我们看到很多人介绍乌国的烤串又大又香,尝试了几次,都是只大不香,反而成为严重的负担。能肯定的是制作烤串的肉是很新鲜的,腌料和撒料也都很合口味,但实在是烤得太老了,甚至已经烤得没什么汁水了。没有肉汁的烤串是没有灵魂的,肉块再大也不值得赞美。面食也很有特色,乌国的纳仁(没错他们也叫纳仁Norin)和新疆的纳仁完全不是同样的食物,但都是拌面是没错的。我们吃到了不错的马肉纳仁,在米饭吃不惯的异国他乡,还是要靠一口面条来安抚自己的胃。乌国纳仁的面条看起来又干又短,但吃起来还是很有拉条子的口感,很筋道,很熟悉。 纳仁(Norin)薄皮包子在乌国叫Manti,羊肉馅的,包的手法有点像沙县的蒸饺(笑)。羊肉馅蒸出的油会留在包子内部,咬开包子的时候会喝一口纯粹的羊油,非常油腻,所以一般都是配酸奶吃的。蘸着酸奶吃起来就酸香可口了。

纳仁(Norin)薄皮包子在乌国叫Manti,羊肉馅的,包的手法有点像沙县的蒸饺(笑)。羊肉馅蒸出的油会留在包子内部,咬开包子的时候会喝一口纯粹的羊油,非常油腻,所以一般都是配酸奶吃的。蘸着酸奶吃起来就酸香可口了。

稍微有点遗憾的是在好几家店看到了类似过油肉拌面的食物,但都没顾得上点来吃。平时在上海我最喜欢吃家附近一家新疆馆子的过油肉拌面,真想对比一下哪家好吃(笑)。因为每顿饭都吃了很多肉类,也没有很多胃用来吃馕,凭我在市场里看到的馕的花样,如果能吃全应该是值得大书特书的。我们在餐馆吃到了酥皮的馕,撕成一小块一块的,空口吃就非常好吃了,回来之后也时常想着。塔什干的饭馆好吃的非常多,撒马尔罕和布哈拉的景区周围则充斥着难吃的饭馆和劣质的食物。到了行程的最后几天我们都盼望着早日回到塔什干,还想最后吃两顿好饭。这也成为我们都非常喜欢塔什干的重要理由,塔什干是属于人民的,是生动的,是朴实而真诚的,这一点在餐馆和食物上都体现得淋漓尽致。一些没法塞进正文的图片

1. 酒店的墙上贴心地标明了克尔白的方向

2. 太喜欢比比哈努姆清真寺了,多放两张

无论如何,我也在这张照片里

无论如何,我也在这张照片里

3. 一支特别的冰棒

5. 位于布哈拉的琼米纳经学院

6. 我与塔什干南站的合影

7. 回家途中遇到的日落

完毕。

手握巨款,塔什干机场

手握巨款,塔什干机场 龙蒿草饮料,有浓烈的香味,我很爱喝

龙蒿草饮料,有浓烈的香味,我很爱喝 琳琅满目的商品,Chorsu Bozori,塔什干

琳琅满目的商品,Chorsu Bozori,塔什干 路边摊贩,塔什干

路边摊贩,塔什干 蜜瓜,塔什干

蜜瓜,塔什干 地铁站,塔什干

地铁站,塔什干 帖木儿广场上的雕像以及背后的乌兹别克斯坦酒店,塔什干

帖木儿广场上的雕像以及背后的乌兹别克斯坦酒店,塔什干 蒂拉卡里经学院,撒马尔罕

蒂拉卡里经学院,撒马尔罕 兀鲁伯经学院的清晨,撒马尔罕

兀鲁伯经学院的清晨,撒马尔罕 夏伊辛达陵墓群,撒马尔罕

夏伊辛达陵墓群,撒马尔罕 夏伊辛达陵墓的表面装饰非常精美,采用了当时一种被称为cuerda seca的陶瓷表面涂色技术。当不同颜色的釉料涂在陶瓷表面时,工匠们会将表面上的水溶性釉料用一层薄薄的油脂物质隔开,防止它们在烧制过程中从划定的区域流出混在一起。在烧制的过程中,深色颜料通常又会与油脂混合,这样又会使每个颜色区域周围形成一条深色的线。帖木儿时代的釉面上色技术已经可以调制包括钴蓝、浅绿、无釉红和白色等不同的颜色,这一技术在15世纪还被波斯工匠引入了当时的土耳其,后来的波斯萨法维王朝和奥斯曼帝国在许多建筑在装饰上都使用了这项技术,直到后来被色彩更为丰富的釉砖马赛克所取代。

夏伊辛达陵墓的表面装饰非常精美,采用了当时一种被称为cuerda seca的陶瓷表面涂色技术。当不同颜色的釉料涂在陶瓷表面时,工匠们会将表面上的水溶性釉料用一层薄薄的油脂物质隔开,防止它们在烧制过程中从划定的区域流出混在一起。在烧制的过程中,深色颜料通常又会与油脂混合,这样又会使每个颜色区域周围形成一条深色的线。帖木儿时代的釉面上色技术已经可以调制包括钴蓝、浅绿、无釉红和白色等不同的颜色,这一技术在15世纪还被波斯工匠引入了当时的土耳其,后来的波斯萨法维王朝和奥斯曼帝国在许多建筑在装饰上都使用了这项技术,直到后来被色彩更为丰富的釉砖马赛克所取代。

这座陵墓安葬着帖木儿大帝以及帖木儿王朝早期的一些重要家族成员,目前只残存陵墓主体、两座宣礼塔和主体一面的伊凡(Iwan)结构。最大的看点是陵墓主体内部的蜂窝穹顶(Muqarnas),以金色和钴蓝勾勒装饰,十分华美。

这座陵墓安葬着帖木儿大帝以及帖木儿王朝早期的一些重要家族成员,目前只残存陵墓主体、两座宣礼塔和主体一面的伊凡(Iwan)结构。最大的看点是陵墓主体内部的蜂窝穹顶(Muqarnas),以金色和钴蓝勾勒装饰,十分华美。 Afrosiyob遗迹和博物馆,撒马尔罕

Afrosiyob遗迹和博物馆,撒马尔罕 日出时分的比比哈努姆清真寺,一轮圆月仍旧挂在天幕上,撒马尔罕

日出时分的比比哈努姆清真寺,一轮圆月仍旧挂在天幕上,撒马尔罕 Siyob Bozori,撒马尔罕

Siyob Bozori,撒马尔罕 Siyob Bozori,撒马尔罕

Siyob Bozori,撒马尔罕 喀龙宣礼塔的日与夜,布哈拉

喀龙宣礼塔的日与夜,布哈拉 塔克萨拉凡,布哈拉

塔克萨拉凡,布哈拉 喀龙清真寺,布哈拉

喀龙清真寺,布哈拉 塔克中售卖地毯的摊位,布哈拉

塔克中售卖地毯的摊位,布哈拉 布哈拉古城,布哈拉

布哈拉古城,布哈拉 清晨的火车站,Afrosiyob和苏联慢车安静地停靠在站台上,塔什干

清晨的火车站,Afrosiyob和苏联慢车安静地停靠在站台上,塔什干 站台和远处停靠的Sharq列车,塔什干

站台和远处停靠的Sharq列车,塔什干 我们乘坐的苏联慢车,布哈拉

我们乘坐的苏联慢车,布哈拉 车内过道

车内过道

瓦罐版缸子肉,塔什干

瓦罐版缸子肉,塔什干 从左到右从上到下依次为:肉丸汤(牛肉丸,配有面条)、羊排汤、碎肉汤饭、鹰嘴豆汤、酸汤饺子(羊肉馅)和羊肉蔬菜汤(Shurpa)

从左到右从上到下依次为:肉丸汤(牛肉丸,配有面条)、羊排汤、碎肉汤饭、鹰嘴豆汤、酸汤饺子(羊肉馅)和羊肉蔬菜汤(Shurpa) Kaymak、果酱配松饼

Kaymak、果酱配松饼 各品牌Kaymak,乌兹别克语为Qaymoq

各品牌Kaymak,乌兹别克语为Qaymoq Somsa,撒马尔罕

Somsa,撒马尔罕 塔什干抓饭,肉剁碎并配上一片马肠和一个鹌鹑蛋与抓饭一同食用

塔什干抓饭,肉剁碎并配上一片马肠和一个鹌鹑蛋与抓饭一同食用 撒马尔罕抓饭,黄萝卜与饭分开烹制,配肉为整块

撒马尔罕抓饭,黄萝卜与饭分开烹制,配肉为整块 布哈拉婚礼抓饭,抓饭搭配整片马肉食用

布哈拉婚礼抓饭,抓饭搭配整片马肉食用 拿破仑和巴克拉瓦

拿破仑和巴克拉瓦

纳仁(Norin)

纳仁(Norin)

无论如何,我也在这张照片里

无论如何,我也在这张照片里